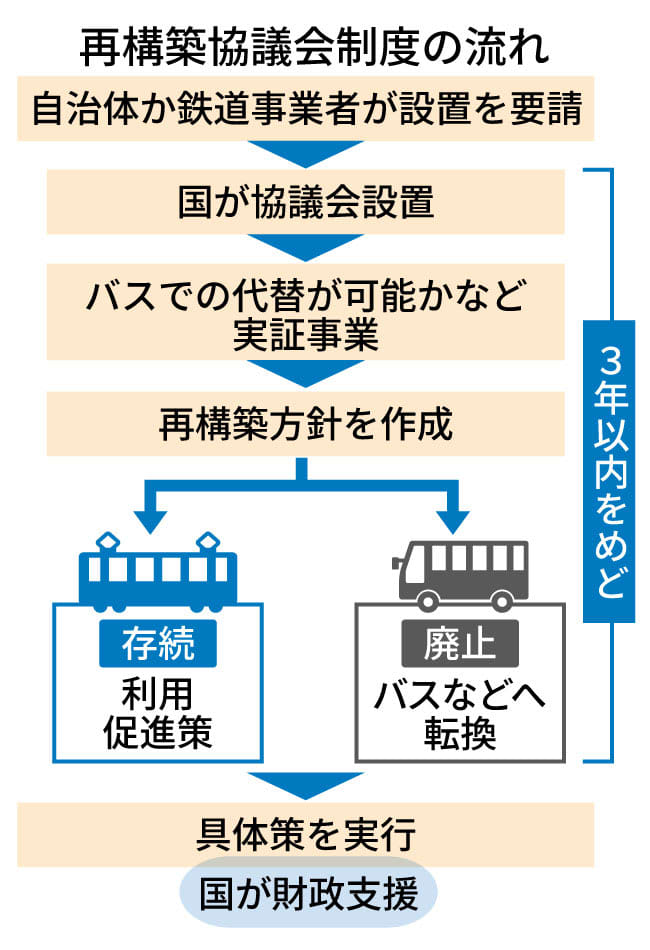

地方を中心に鉄道の利用者が減り、赤字ローカル線を存続させるかどうかの議論が本格化している。利用状況が危機的な路線を対象に、鉄道を残して収支改善を目指すか、バスに転換するかを決める「再構築協議会制度」が2023年10月の法改正で成立した。第1号は岡山と広島県にまたがるJR芸備線で、今年3月に初会合を開いた。民間企業であるJRにとって不採算路線は経営上の「お荷物」だ。しかし社会全体の利益という観点で捉えると、違った価値が見えてくる。

オランダの鉄道インフラ管理会社「プロレール」で輸送計画の分析やダイヤ策定、インフラの設計業務を担うクラース・ホフストラさん(47)は「廃線は最悪の選択。ヨーロッパと同じ過ちをしてほしくない」と言い切る。かつてJR四国のダイヤ改正に携わり、経営幹部はホフストラさんを「最大の功労者」と評価する。日本は欧州から何を学べるのか、詳しく聞いた。(共同通信=広川隆秀)

▽正確な運行の秘密を探る

―日本の鉄道会社と関わるようになったきっかけを教えてください。

「2009年9月から1年間、仕事で日本に滞在しました。日本の鉄道は世界で最も優れており、特に都心部は大量の列車を時刻表通りに運行しています。なぜそんなことが可能なのか。理由を探り、知見を持ち帰るというのが私のミッションでした」

「鉄道を専門にする大学の教授に話を聞いたり、日本の鉄道会社とも意見交換を重ねたりしました。例えば、JR東日本や東海、東京メトロ、小田急、京王、東武などです。その他にオランダから来日する代表団との調整も行いました。

▽定間隔運行は効率的

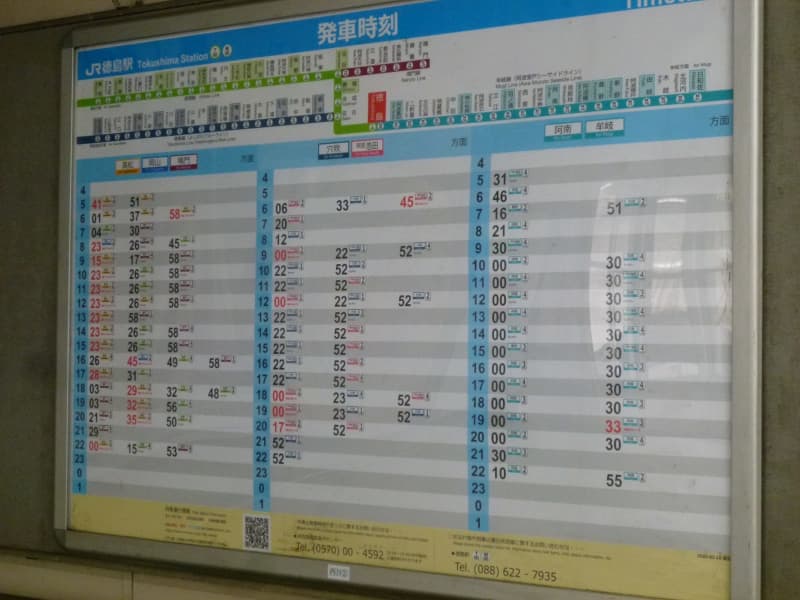

日本は乗客の多い時間帯に列車の本数を増やす傾向にあるが、欧州では列車を定間隔で運行する「パターンダイヤ」の導入が進む。列車を効率的に運用でき職員の負担軽減にもつながる。

―欧州に学んで、日本でもパターンダイヤの検討が進められています。特に積極的なJR四国は、ホフストラさんの尽力があったからだと聞きました。

「日本の大学教授から紹介してもらったのを機にJR四国ともつながりを持つようになりました。2014年3月からの1年間は高松市に滞在しました。その後も定期的に高松を訪れて意見交換を続ける中で、JR四国の経営状況が厳しいことを知りました」

「オランダの鉄道でも苦境に置かれた路線がありましたが、1930年代にダイヤ改正やインフラを整備し、利用者が増えるなど状況を大幅に改善させることに成功しました。JR四国でも実践できると考えました」

―JR四国は今年3月16日に4路線で新たにパターンダイヤを導入しました。長戸正二専務はホフストラさんのことを「最大の功労者」と評価しますが、どのように感じていますか。

「二つの感情があります。一つは確かに変化が起きたということ。一方で、もどかしさも感じます」

―どういうことでしょうか。

「10年前、私はJR四国で導入できるパターンダイヤを独自に作成し、効率よく列車を運行できることを参考になればと思い、示しました。しかし、返ってきたのは『お客さまは改正を望んでいない』『現状のインフラ設備では難しすぎる』といった消極的な反応でした」

「パターンダイヤは効率よく列車を運行できるだけでなく、職員や車両への負担も減らせます。何度もメリットを説明するも、堂々巡りの議論が続きました。10年かけてようやく変化が見えてきたといったところです」

▽日本の鉄道は保守的すぎる

―日本の多くの鉄道会社と意見交換を重ねたとのことでした。全体的に見た日本の鉄道会社への印象はありますか。

「日本の鉄道は世界で最も優れているため、変化を望まないという基本的な姿勢は理解できます。しかし、保守的すぎるとも思います。人口が減少し、高齢化も進んでいる状況は喫緊の課題であり、各社とも変化する必要に迫られているのは間違いありません。ただ、その焦りは見えてきません。今は経営が比較的うまくいっているJR東日本や東海でも、将来的には、JR北海道や四国と似たような状況になってしまうのではないのでしょうか」

▽国が積極的に介入を

―欧州と日本の鉄道事業の異なる点はどこにあると考えますか。

「ヨーロッパも日本と同様、かつては民間企業が運営していました。しかし、経営が悪化したため、国が介入しました。1930年代にはほとんどの国で国営化されました。鉄道を存続させるためには、政府が積極的に関与するべきであるという考え方が根付いています」

―日本で取材をしていると、鉄道事業は民間ビジネスであり、会社が経営改善やインフラの整備をするべきだと考える人が少なくない印象です。

「鉄道事業は民間ビジネスであり、会社が努力するべきだという考え方は、私にはとても違和感があります。日本でもたくさんのバスやトラックが走っていますが、それぞれの会社が道路の整備も行っているのでしょうか。高速道路や港湾、空港と同じように、鉄道インフラの整備も政府の役割だと考えるのは不思議なことではありません」

▽鉄道は社会の中枢

―赤字ローカル線を巡り、日本では存廃議論が加速しています。移動する権利を基本的人権と位置付けて、政府が積極的に介入する欧州から学べることは多そうですね。

「廃線は地域を閉ざすことでもあり、最悪の選択です。1960年代、ドイツやイギリスといったヨーロッパの多くの国で、採算の取れない多くの路線が廃止されました。しかし、これは結果的に地方を孤立させることにつながりました。その反省から、今は路線を復活させる流れになっています。コスト面から考えて、廃線にした路線を復活させるのは非常に高くつきます。日本に同じ過ちを犯してほしくはありません」

―では、議論はどうあるべきなのでしょうか。

「どのようにして鉄道を残すのかを議論するべきです。人口減少や高齢化の進む人口において、車は解決策になりません。バスについても乗り方や料金体系などが統一されておらず、観光客など地域に詳しくない人からすれば魅力的な交通手段ではないのです。今後、利用状況の少ないローカル線の利便性を高めることは可能ですが、採算が取れるようになることは決してありません。だからこそ、政府の介入が必要なのです。鉄道は公共交通、ひいては社会の中枢を担います」

× × ×

【一口メモ】

再構築協議会 赤字が続くローカル鉄道の再編に向け、地方自治体または鉄道事業者からの要請を受けて国が設置する。国は協議が進むよう積極的に関与し、再編案の実現を財政支援する。廃線を警戒する自治体と廃線を視野に入れる事業者側は、立場の違いから議論時に膠着する。こうした手詰まり状態を打開させる狙いがある。

JR四国 JR旅客6社の中で最も規模が小さい。2022年度の線区別収支は、岡山県と香川県を結ぶ瀬戸大橋線を除いた全線で赤字。同様に経営が厳しいJR北海道は全21線区で赤字だった。いずれも国から経営改善の指導を受けている。