「プロが難しいクラブを使っている」という都市伝説

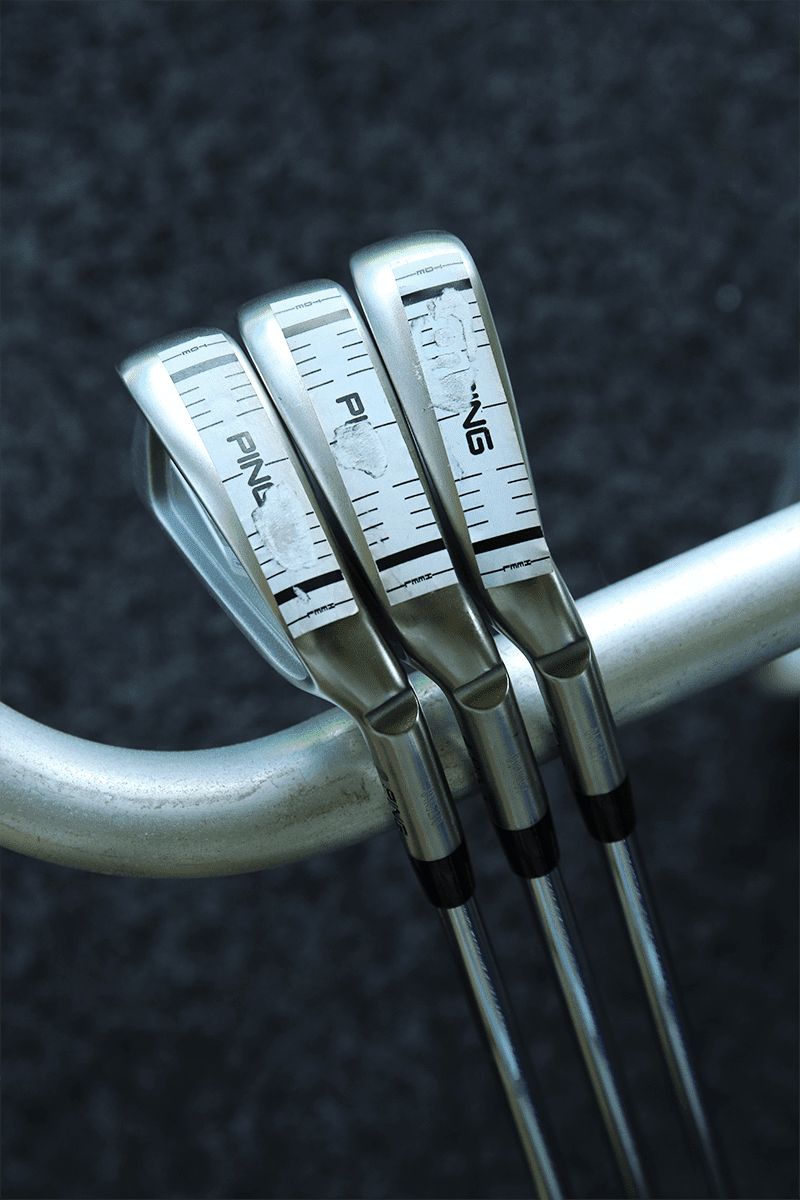

マッスルバックアイアンをキャディバッグに入れていると、同伴者に「難しいクラブを使っていますね」と言われることが多い。硬さ(フレックス)Xのシャフトを使っていても、同じく「難しいスペックですね」となる。小ぶりなサイズのドライバーでも同様。そこにL字パターが加われば、もはやパーフェクト。究極の“難しいセット”が完成する。

以前までは「実は難しくないんですよ」と弁明していたが、理解されることがほぼ皆無なため、今はその使用理由について言及することをやめている。「ですよね、難しく見えますよね」と返すほうが、余程スマートで賢明な対応と心得ている。

クラブは、どちらの方向から「見る」かで、難易度が180度変わってしまう。例えばマッスルバックを愛用するプロに、ミスヒットに寛容で、実際に表示された番手より+2~3番手の距離が出るロフト設定で、しかも軽量カーボンシャフトを装着したアイアンを渡したところで、たぶん「難しい」と回答が返ってくるだろう。狙い通りの距離や感触、スピンが得られず、思うように曲げられる弾道を打つことができないからだ。

彼らにとっては、マッスルバックのほうがイメージ通りの結果が得られる。つまり、やさしさを感じることができる。一方、上級者が感じる「難しい道具」を、わざわざ選ぶ必要のないアマチュアゴルファーにとっては、プロ仕様=自分には到底無理なクラブと、勝手に線引きしてしまう人が圧倒的に多い。それが本質かどうかはさておき、知識や先入観によって決めつけているゴルファーのほうが一般的だからだ。

「大体いいところに当たる」それがやさしさの定義

では、プロや上級者が使っているモデルはどのようものか? 簡単にいえば、常にフェースの「同じような所」で当てられるもの。ぼんやりと抽象的な打点で、最も効率のいい打球結果となるヘッドこそ、支持されるクラブとなる。

上達スキルに応じ、レベルが上がれば上がるほど、上級者が普通に振れば「同じような所」で当たるクラブを探し、使っている。打点のバラつきが少ないから、ヘッドの寛容性がそこまで高くなくても問題なし。小ぶりなヘッドが好まれる理由はそこだ。反対にアベレージゴルファーは、常に同じ打点で当てることができず、打点のバラつきに寛容なクラブを「やさしい」と思って選んでいる。

ゴルフ道具として、どちらが本当に「やさしい」のか?

打点を大きく外したのに距離が落ちずに飛んでいるクラブは、もちろん優秀で革新的なモデルといえる。同じように、このクラブに替えたら打点が揃う、何だか打球が揃ってきたと思えるセッティングは、選び方次第で誰でも可能だ。

ポイントは次の4点。

1)長さ

2)重さ

3)ライ角

4)フェースプログレッション

人それぞれに当てやすい「長さ」があり、振りやすい「重さ」があり、いい打点に導くライの「角度」があり、狙った方向にボールを飛び出せる最適な「タイミング」がある。

この4項目を見つけることが「フィッティング」であり、そのスタートは当てやすい「長さ」を定めること。ツアーでミニドライバーが注目されていると聞くと、ついヘッド体積に気を取られてしまうが、ミニドライバーの存在価値は通常ドライバーより「短い」こと。長さが短い分、長いドライバーより重たいシャフトを選べるし、ヘッドサイズも460ccの寛容性が不要となる。

「長さ」をどう捉えるか――、それが自分にとっての「やさしいクラブ」選びの最初の分かれ道。サイズの小さなマッスルバックを使用するPGA選手にとっては、彼らの体格からすれば「短い」クラブになる一方で、大きなキャビティバック&軽量カーボンを使用する国内アマチュアゴルファーにとっては、相当「長い」クラブになる。短く調整するべきか、長いまま結果を求めるべきか。それこそがクラブをどちらから見る? ということなのだと思う。(高梨祥明)