小寺昇二(株式会社ターンアラウンド研究所 共同代表 主席研究員)

小寺昇二の「人財育成+経営改革」

【まとめ】

・比較的景気好調の今、経営課題の一つであるシニア問題に手を付けてきた。

・当事者であるシニア本人の「意識改革」が難しく、現状大変遅れている。

・学ぶ謙虚さと行動力があれば、シニアからでも新たなキャリア形成が可能。

□ シニアの戦力化、活性化に焦点が当たってきた

大企業において多くのシニア社員がまだまだバリバリ働けるのに、責任ある仕事が与えられるでもなく、高年齢者雇用安定法に従って雇用が継続し、給与が払われ続けられます。もちろん、当事者本人に不満があっても、大企業の場合、転職とか、起業とかを希望しているケースはまだそれほど多くはないので、大企業とシニア社員のこうしたある意味、美しい均衡状態というか、共存関係が継続しているのです。

しかしながら、人生100年時代という意識の浸透や人手不足という世間の明らかな状態の中、長続きするはずはないので、理屈で考えても、こうした動きはもっと色々出てくるように思います。

その一つの兆候として、3月6日の日経新聞朝刊に「早期退職募集が昨年超え 上場企業、資生堂は国内1500人」との記事が掲載されています。

それによると、上場企業の早期退職の募集人数が2024年2月末時点で、2023年を1割上回り、3600人に達したということです。

実際2024年に早期退職を募集した企業は、ソニーグループ(国内外約900人)、オムロン(国内1000人)、セブン&アイHD(国内約700人応募)、ワコールHD(国内約150人)など。

今年は国内景気は上向きで、黒字予想の企業が増えている中、人員削減が進んでいるのは、「インフレ型経済への移行で持続的な賃上げが焦点となり、日本企業が雇用人員の適正化を進めていること」が要因だとしています。

暫くの間一種のタブーと考えられてきた希望退職ですが、比較的景気好調の今、経営課題の一つであるシニア問題に手を付けてきたものと思われます。雇用者である企業の側の動きの一つの例と言えましょう。

政府もシニアのリスキリングに関しては継続して力を入れており、徐々にですが、被雇用者である大企業の社員の側にも今後一層シニアの戦力化・活性化、そしてシニアのキャリア開発に関しては、いよいよ加速度をつけての進展がありそうだと筆者は見ています。

□ シニアの戦力化にとって必要なもの

シニアの戦力化に関する環境は徐々に整ってきたとしても、この問題の困難性の本質は、当事者であるシニア本人の「意識改革」が難しく、そして現状大変遅れているということに尽きます。大企業では、50代で役職定年になって給与が大きくカットされても、社内に居続ければ雇用は守られるし、多くは年功序列的な状況が残っていることからそれなりに尊重されるからです。

こうしたぬるま湯的な状況の中で、シニアの戦力化の前提となる、シニア自身の意識改革については、大変ハードルは高いのですが、以下の点を認識すれば、「出来るかもしれない」と思っていただけるかもしれません。

ポイントは、

1. シニア全部の意識改革を狙うのではなく、どうやっても動かない層(二八、あるいは2:6:2の「2」)については、意識改革の機会は提供するものの深追いしない。つまり、「出来る層だけが出来れば良い」と考える。

2. 主体的に意識改革をし、自分のキャリア形成に向き合い、その前提として現在の仕事にも向き合う、そうした姿勢は明らかに会社にとってはプラスであると認識し、会社がシニアのキャリア形成に対してキックオフの役割を果たし、機会を手厚く提供する。

の2点が必要不可欠です。

上記に対して各企業は、「キックオフのための(座学での)研修会、HR業者を入れて『キャリアの棚卸し』のための体制を整えている」「定期的な1on1ミーティングで、キャリア形成に関しても話題にするように促している。やるべきことはやっている」と仰る大企業も多いでしょう。しかしながら、そうした施策は、会社として本気でシニアに対して働きかける取組みになっているのか、そして事実として、会社のシニア層に響いていて、意識改革の実績が挙がっているのか、きちんと検証してみる必要がありそうです。

「当社はやれることはやっている」と言うだけでなく、「本当に、シニアの戦力化を可能にするためには今以上に何をすれば良いのだろうか?」と考えていただきたいのです。

□ シニアの戦力化、活性化のための最も大きな課題であるシニア自身の意識改革をどう進めて行くか

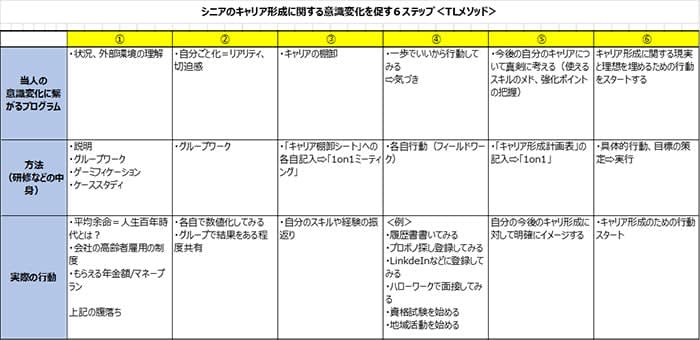

それでは、シニアの戦力化、活性化のための最も大きな課題であるシニア自身の意識改革をどう進めて行くための会社からの手厚いキックオフについて下記の表をお示しします。筆者が属する会社が推奨しているプロセスは以下のような研修です。

▲図 筆者作成

この表に沿って、プロセスを説明しましょう。

1. 状況、外部環境の理解

シニアの方々が今置かれている社会の状況、平均余命だとか人生のライフステージに関する新たな考え方の紹介や会社のシニアの雇用に関する制度のリマインド、そして定年後、会社による雇用終了後の社会の雇用に関する支援制度、年金制度といった制度や仕組みに関する客観的な知識を確認します。

ただ、それだけでは単なる知識に終わってしまうので、シニアになってから転職、定年、キャリア形成など、実際に様々な経験をした人からの体験談によって、リアリティを感じてもらうことも効果があります。

話が深刻になったり、押しつけがましい内容にならないよう、楽しんでもらえるケーススタディやビジネスライフに関して特別に作成したゲームなどをやってもらいます。

2. 自分ごと化。リアリティ、切迫感を持ってもらう

ある程度シニアの頭と心をキャリア形成に向いたところで、グループワークによって、他のメンバーとの相対的な比較によって、定年後の準備、主体性、自発性において客観的にどうなのか把握してもらいます。

3. キャリアの棚卸し

キャリアの棚卸しをキャリアコンサルタントのサポートによって各自行います。キャリアの棚卸し自体は日本においては既にポピュラーであると言って良いと思いますが、筆者がカウンセリングで重視していることは、シニア本人が気づいていない、将来のキャリアのタネになるヒントを数多く「引き出す」ことです。様々な領域でのビジネス体験のあるコンサルタントがカウンセリングすることによって、そのシニアの能力、そして今後磨けば「売れる」キャリアになるダイヤモンドの原石もキャリアの中で探していきます。

4. 一歩踏出す行動

この「一歩踏み出す行動」というものが、筆者が自分の経験の中で考え出した重要なステップです。所詮頭の中だけでのことでは、直ぐに忘れてしまいますし、自信も湧きません。キャリアの棚卸しで見つめたビジネスパーソンとしての自分自身の主体的な意識を一段アップさせ、行動によって気づきと、「やれば自分も出来るかも」と思える自信こそがシニアのキャリア形成にとっては重要なのです。

5. 上記のあとに、一度自分のキャリアについてイメージを文書化してもいます。

筆者は、過去から現在への自分の仕事の延長線上にこそ今後のキャリアがあると思っているので、夢を語ると同時に今の仕事に対する取り組み方を、今後のキャリア形成をいう観点を加味して見つめ直してもらうようにしています。比較的若い人で場合によっては、将来のキャリアを視野に入れて、資格や知識習得にチャレンジし、現在の会社において、担当の変更を希望したりということもあるかもしれません。

6. 行動あるのみ

意識改革の結果は「行動」です。

□ シニアが意識すべきこと

上記の研修の中で、シニア社員に理解して欲しいことは以下の通りです。

・人生100年時代には、寿命が長くなっているので、定年後も働き続けることが経済的、生きがい的にも当たり前の時代になってくる

・今いる会社を定年などにより離れる前の準備は早ければ早いほど良い。

・当たり前のことだが、人生100年時代には、キャリア形成は自分自身の主体性で築きあげるものになっていく。

・今すぐには『売れる』スキル、キャリアになるものは少ないかもしれないが、今後鍛えることによって『売れる』宝物になる磨かぬ原石を誰もが必ず持っている。但し、それは向上心・学ぶ姿勢、を持ち続けること、今の目先の仕事に主体的に取組むことによって拓けていくものである。

・学ぶ謙虚さと行動力があれば、シニアからでも新たなキャリア形成が可能。

大企業の人事、経営陣、そして当事者であるシニア社員の方は、是非参考にして下さい。

トップ写真:イメージ写真(本文とは関係ありません)出典:maroke/Getty Images