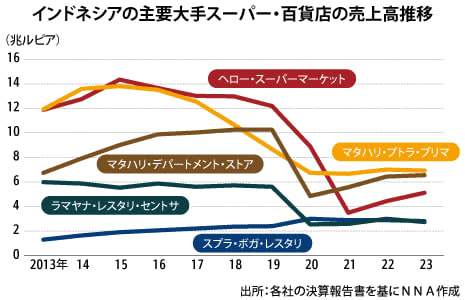

インドネシアで消費関連指数が新型コロナウイルス禍の前の水準に回復する一方、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、百貨店などを展開する地場小売り大手企業の間で業績の明暗が分かれている。大手スーパーの一部はコロナ禍で売り上げが急減した後も業績が以前の水準に戻っておらず、スーパー事業自体を売却する動きも出ている。一方でコロナ禍において電子商取引(EC)プラットフォームの傘下に入ったスーパーもあり、オムニチャンネルの強化も進んでいる。

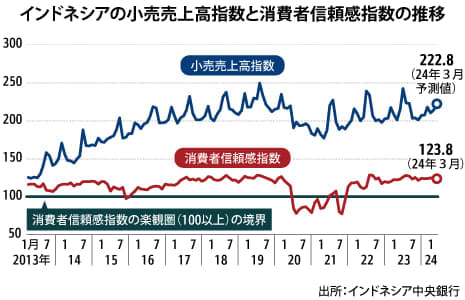

インドネシアの2022年10月以降の毎月の小売売上高指数は、コロナ禍前の18~19年と同様に200の水準を一度も割っていない。また、消費者信頼感指数の総合指数(IKK)も23年1月以降、楽観圏(指数100以上)を大きく上回る120以上で推移しており、消費市場のコロナ禍からの回復は鮮明となっている。

だが、コロナ後の消費市場の回復の流れに乗れていない大手企業が出てきている。インドネシア証券取引所(IDX)に上場する小売り大手の1社、ヘロー・スーパーマーケットは、4月19日付でスーパー「ヘロー」の事業を売却したことを発表した。23年12月末時点でのヘローの店舗数は23店舗。

売却先は、ヘロー・グループの創業家の企業ヘロー・インティプトラが98%を出資するヘロー・リテール・ヌサンタラで、ブランド名は引き継がれることになる。売却額は1,830億ルピア(約17億6,000万円)。

ヘロー・スーパーマーケットは、コロナ禍で業績が低迷した小売り企業の一つで、21年にも「ジャイアント」ブランドで営業していたハイパーマーケットとスーパー(19年末時点で計100店展開)を全店閉鎖しており、今回の売却でスーパー事業から撤退した。

今後はスウェーデンの家具販売店「IKEA(イケア)」、ドラッグストア「ガーディアン」に注力する方針だ。両ブランドの店舗数(23年12月時点)は、IKEAが7店舗、ガーディアンが335店舗となっている。

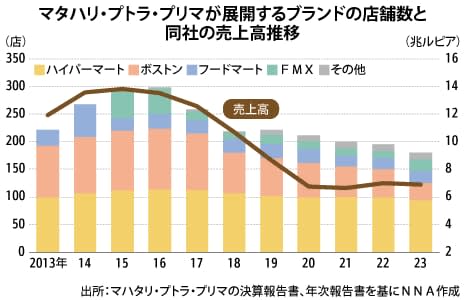

また、スーパー「ハイパーマート」やドラッグストア「ボストン」などを展開するマタハリ・プトラ・プリマも、17年から6年連続で最終損益が赤字となり、低迷から抜け出せていない。同社はコロナ禍の前から徐々に業績が悪化し始め、店舗数も16年12月末時点の299店舗をピークに年々縮小し、23年12月末時点では181店舗となっている。

売上高の減少はコロナ禍の21年で底を打ったものの、23年は再び減少(前年比1.5%減)した。赤字は、コスト構造の見直しによる販管費の削減により前年から41%圧縮したが、16年以降株主配当ができていない。

■EC大手の傘下入りでシナジー生む

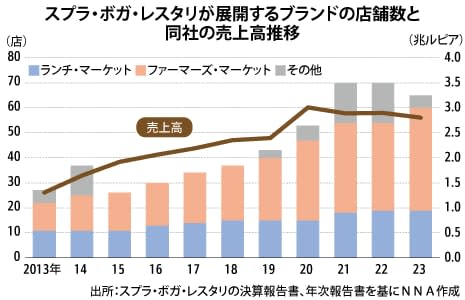

一方、地場大手スーパーの中でコロナ禍でも売り上げを伸ばしたのが、中間層や上位中間層をターゲットとしたスーパー「ランチ・マーケット」「ファーマーズ・マーケット」などを展開している、スプラ・ボガ・レスタリだ。

同社は、20年に売上高を前年比26%伸ばすと、21年にはEC「ブリブリドットコム」や旅行サイト「チケットドットコム」などを手がけるグローバル・デジタル・ニアガ(GDN)の傘下に入った。

GDNによるプラ・ボガ・レスタリの買収は、コロナ禍において生鮮食品のECでの購買需要の取り込みを図るだけでなく、EC中心のGDNにとってオンライン・オフラインでの買い物体験をシームレスに手がけるオムニチャンネル戦略の一環と位置付けられている。

ランチ・マーケットやファーマーズ・マーケットの商品(生鮮食品を含む)は、ブリブリドットコムのサイトで購入できるほか、店舗ではGDNのグループ会社共通のポイントサービス「ブリブリ・チケット・リワード」が使えることで、グループ間でのシナジー(相乗効果)を生かしている。

ただ、スプラ・ボガ・レスタリは21年に17店舗を拡大し70店舗まで増やしたが、コスト増を吸収できず、22年と23年は最終損益で赤字を計上した。コロナ禍の行動制限の緩和に伴い、外食も可能となり家庭での生鮮食品の需要が落ち着いたことも一因だという。

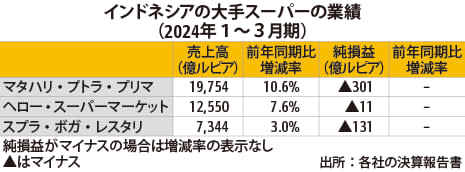

■1~3月は休暇シーズンで売り上げ増

大手スーパー3社(マタハリ・プトラ・プリマ、ヘロー・スーパーマーケット、スプラ・ボガ・レスタリ)の1~3月期決算は、いずれも増収だった。純損益は3社とも赤字を計上した。3月は消費が活発になるイスラム教の断食月(ラマダン)と4月の断食明け大祭(レバラン)に向けた商戦シーズンという季節要因もあり、各社とも売り上げが伸びたが、売上原価や販管費の増加が重しとなり赤字となった。