東南アジア各国の中央銀行が、自国の通貨安に神経をとがらせている。ベトナムやマレーシア、インドネシアの中銀は為替介入の実施を明言したほか、フィリピンは高金利を維持。反対に、タイでは利下げをめぐって政府と中銀のさや当てが激しさを増している。ミャンマーでは政情不安が常態化していることで、通貨チャットの下落に歯止めがかからない状態が続く。

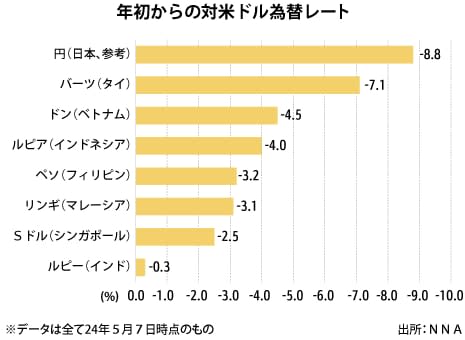

NNAの集計によると、東南アジア主要6カ国(インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア)とインドの通貨のうち、年初比で最も対米ドル為替レートが下落したのはタイバーツで7.1%(5月7日時点のデータ。以下同)。アジア全体でも日本円の8.8%に次ぐ下落率とされる。ベトナムドンの4.5%とインドネシアルピアの4.0%がこれに続き、反対にインドルピーは0.3%と最も下げ幅が小さかった。

東南アジアの通貨が対米ドルで下落している背景には、米国の利下げが遠のいたことや、中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇していることがある。三井住友銀行の市場営業統括部チーフ・為替ストラテジスト、鈴木浩史氏は「米国での高金利が継続するとの見方から米ドルが堅調に推移しており、アジアの通貨にとって重しになっている」とした一方、「アジア各国・地域の経済ファンダメンタルズは頑健であり、各国・地域の要因で通貨が売られている状況にはない」と話す。一時的な要因で為替が大きく変動することはあるが、アジア通貨が危機に直面するような状況にはないとの見方を示した。反対に、インドルピーの下落幅が小さい点については「株式市場への資金流入が続いていることや、選挙を控えてモディ政権への期待が高まっていることが背景にある」と指摘した。

■インドネシアは「トリプル介入」

自国の通貨安に対して中銀が積極的に介入する姿勢を示しているのが、ベトナムとマレーシア、インドネシアだ。ベトナム国家銀行(中央銀行)は4月19日、金融機関に対して1米ドル=2万5,450ドンで米ドルの供給を始めると発表。実際に介入を実行したかは定かではないものの、中銀幹部は同日の会見で「外貨準備高は十分にある」として、過度のドン安を食い止める決意を明確に示した。

マレーシアの財務省は3月下旬、中銀と協力してリンギ安対策を進めると発表した。為替介入も辞さない姿勢を示したほか、輸出企業に対して、収益をリンギに両替し取引の決済にリンギを使うよう要請。措置が実行されているかを監視するとした。

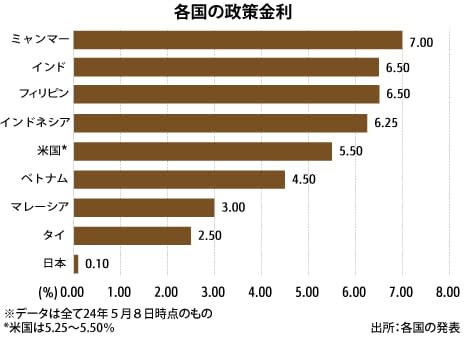

また、インドネシア中銀の幹部は4月19日、ロイター通信に対してスポット市場やノンデリバラブル・フォワード市場、債券市場に介入する「トリプル介入」を実施していることを明らかにした。鈴木氏はルピア安について、「投資家のセンチメント悪化が影響しているかもしれない」との見方を示す。「インドネシアは外国人投資家の国債保有割合が大きく、米国で高金利が続くとの思惑が広がると、ルピアは相対的に軟化しやすい」。インドネシア中銀は4月、政策金利を6.25%に引き上げた。利上げは2023年10月以来で、東南アジアではミャンマー(7.0%)とフィリピン(6.50%)に次ぐ高水準となった。

■タイ政府は中銀に圧力

反対に、タイは利上げが難しい状況にある。タイの政策金利は2.50%と過去10年以上で最も高く設定されているが、東南アジア主要国のなかでは最低の水準となる。同国のセーター首相は就任以来、中小企業や低所得層の借り入れコストを下げるとの名目で繰り返し利下げを要請している。タイ中央銀行(BOT)の金融政策会合が近づくたびに、首相や側近が公然と利下げを主張するのは恒例行事になりつつある。先週には、次期首相の有力候補で与党の中核を担うタイ貢献党のペートンタン党首も「中銀の独立性が、経済の問題を解決する際の障害になっている」と中銀批判に「参戦」した。

中銀は「利下げは、短期的には借り入れコストの引き下げに貢献する」としながらも、「長期的にはリスクを誘発する側面がある」と反論。政策金利は23年11月から据え置かれたままだ。

タイ政府の姿勢に対しては、現地の金融関係者の間でも「中銀に圧力をかけても全く意味がない。政治的なアピールだ」と評判は芳しくない。タイの経済成長率は東南アジアでも低い水準にあり、利下げに踏み切れば米国との金利差がさらに広がることになる。バーツ安が止まらない現状を踏まえれば、早期の利下げは現実的とは言えないだろう。

■「多重相場」にあえぐミャンマー

新興国通貨の中でも特に軟調なのが、事実上の内戦状態に陥ったミャンマーのチャットだ。国軍による3年前のクーデター後の政情不安で下落基調となり、約6カ月前から各地の戦闘が激化した。軍事政権が今年2月に徴兵制の実施を発表したことを受けて若者の国外逃避の動きが加速し、外貨需要が高まったことも通貨安に拍車をかけている。

軍政は為替相場の管理を図るが、「多重相場」が発生している。ミャンマー中央銀行は公定レートを1米ドル=2,100チャットで固定するが、統制できない実勢レートは5月初旬までに3,900チャット台まで下がった。クーデター前と比べると、チャットの価値は約3分の1となっており、今後も下落基調が続くとの見方が強い。