By GetNavi web編集部

元横浜創英中学・高等学校長で、2014年から2020年3月まで千代田区立麹町中学校長を務め、宿題廃止・定期テスト廃止・固定担任制廃止等の教育改革を行い、教育関係者やメディアの間で話題となった工藤 勇一先生。そんな工藤先生が監修を務めた『家庭・学校・社会みんなに知ってほしい 教育について工藤勇一先生に聞いてみた』(Gakken・刊)。

目まぐるしく社会が変容している現在、教育観は大きくアップデートしていく必要があります。本書では、家庭・学校・社会のみなさんが持つ教育の悩みの数々を、常識を覆して日本の教育を牽引してきた、工藤勇一先生がイラストでわかりやすく解説しています。

今回は本書より『褒め方にコツはありますか?』について抜粋して紹介していきます。

褒めることは簡単なことではない

主体性を取り戻すには自己決定が大切ということをお伝えしました。そして、自己決定できるようになるには心理的安全性が欠かせません。この、心理的安全性を高める方法の1つが褒めることなのです。しかしながら、「褒め方」は実に難しいものです。

「よく子どもを褒めているよ」と思っている方はぜひ一度、褒めた体験を振り返ってみてください。成績が伸びてえらい、優勝できてすごい、上手にできたね…と結果を褒めていませんか。

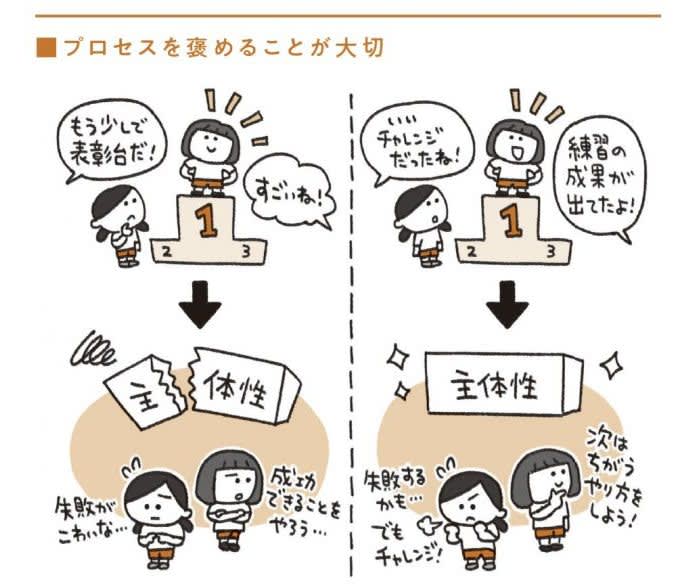

「結果」を褒め続けられた子は壁にぶつかったときに「自分にはできない」と諦める傾向があります。成功に固執し難しいことを避けたり、得意なことに逃げてしまったりすることで、主体性を失ってしまう可能性があります。

ポイントは、成功したときも失敗したときも同じ温度感で、そこに至る「プロセス」を褒めてあげることです。その積み重ねが、「失敗しても大丈夫」「チャレンジが認められる」という子どもの心理的安全性につながります。

結果でなく、プロセスを褒めることは意外と難しいと思います。褒める視点は様々ありますが、日ごろから子どものチャレンジの様子をしっかり観察する必要があります。

プロセスを褒め続けられた子は、壁にぶつかっても「工夫不足だった。今度はこんな工夫をしてみよう」と努力するようになります。

【KEYWORD】

褒める視点:自分で課題を見つけたこと、課題に向かって試行錯誤したことなど。挑戦したことそのものを褒めるのも有効。

【書籍紹介】

家庭・学校・社会みんなに知ってほしい 教育について工藤勇一先生に聞いてみた

監修:工藤勇一発行:Gakken

目まぐるしく社会が変容している現在、教育観は大きくアップデートしていく必要があります。家庭・学校・社会のみなさんが持つ教育の悩みの数々を、常識を覆して日本の教育を牽引してきた、工藤勇一先生がイラストでわかりやすく解説します。

楽天koboで詳しく見る

楽天ブックスで詳しく見る

Amazonで詳しく見る