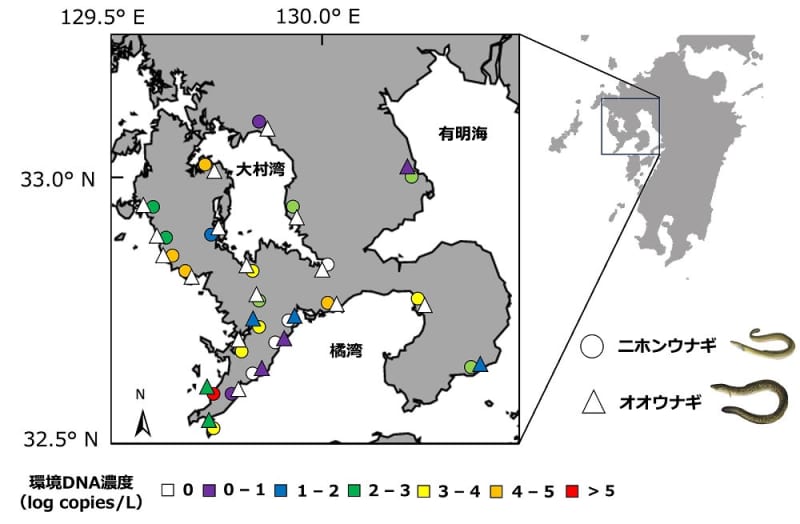

長崎大水産学部の八木光晴准教授(水産科学)らの研究グループは、県内のウナギ類の生息分布を明らかにしようと23河川87地点(佐賀県の多良川含む)で環境DNA技術を活用した調査を実施し、研究成果をまとめた。熱帯性オオウナギの環境DNAは長崎市中心部を流れる中島川の眼鏡橋付近など8河川16地点で検出された。

同市野母崎樺島町の井戸が生息最北限地として国の天然記念物に指定されているが、これまで同市の太田尾川や中島川水系の銅座川などでも個体が見つかっており、今回の調査で生息分布がより明確となった。

8河川のうち、▽以下宿(長崎市)▽太田尾(同)▽千々(同)▽有家(南島原市)▽多良(佐賀県太良町)-の5河川は生息確認の論文発表がこれまでなく、新たな生息河川が明らかになったとする。県内の大村湾沿い以北では検出されず、研究グループは「東シナ海沿岸地域で本県が分布の北限である可能性が示された」としている。

環境DNA技術は、生物が海や川といった自然界に放出したふんや尿などのDNAを分析し、生息の有無や数を推定する技術。環境DNA濃度が高いほど、生息個体数が多いという。

調査は2022年7~9月、検出機材がある長崎大文教キャンパス(長崎市)に48時間以内に戻って処理ができる河川を選び、1河川当たり4、5カ所で川の水を採取した。

絶滅危惧種に指定されるニホンウナギも調査。中島川や大村湾沿岸など19河川56地点で環境DNAが検出された。研究成果は今月2日、日本動物学会の国際学術誌「ズーロジカル・サイエンス」オンライン版で公開した。

八木准教授は「ニホンウナギが幅広く生息する一方、オオウナギは特定の河川に限られることが分かった。私たちに身近な都市型の河川にも生息しており、生物多様性を維持するため、河川の環境に関心を持ってもらえたら」と話した。