毎年5月14日は温度計の日となります。温度計といえば何を思い浮かべますか?温度計にも様々な種類があります。その中でも気温観測のために使われる温度計の仕組みについては、気象予報士試験で出題されることもあるんです!

このコラムでは温度計の日の由来をはじめ、温度計の種類やその特徴、そして気象庁で観測される温度計の仕組みについて解説していきます。

5月14日は温度計の日!由来や温度の単位について解説

はじめに、5月14日が温度計の日と呼ばれる由来を紹介します。

物理学者ガブリエル・ファーレンハイト(1686~1736年)は水銀温度計を発明し、華氏温度目盛りを定めました。これらの功績もあり、彼の誕生日である5月14日が温度計の日として制定されました。

ここで温度には大きく3つの単位があり、特定の国で使われている単位や科学の世界でよく使われている単位などがあります。

①摂氏(℃)

温度でよく使われる「℃」、これは1742年に天文学者アンデルス・セルシウスによって考案されました。温度を測るために、普段の生活(1気圧のもと)で水から氷に変わるのを0℃、水が沸騰して水蒸気に変わる温度を100℃と決めて、その間の間隔を100等分するような温度計を提案したことが由来となっています。

②華氏(℉)

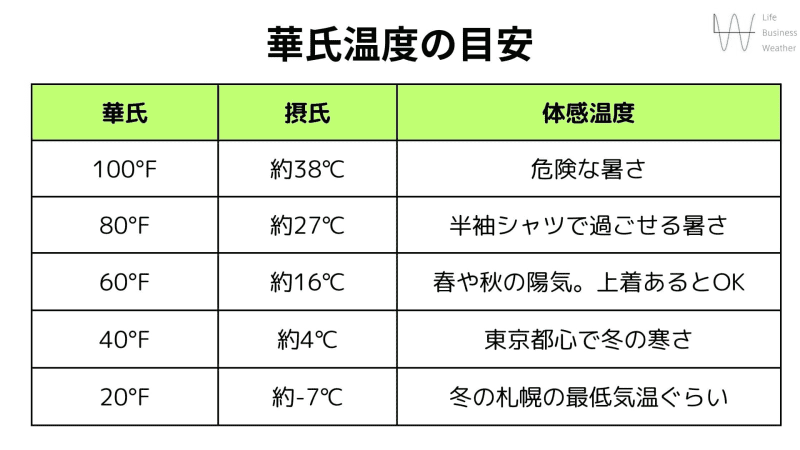

アメリカでは日常生活の温度の単位について「℃」ではなく「℉」が用いられます。摂氏が提案される少し昔、1724年にドイツの物理学者ファーレンハイトによって考案されました。こちらは、普段の生活(1気圧のもと)で水から氷に変わる温度を32℉、水から水蒸気に変わる温度を212℉と決め手、その間を180等分するようにしたことを由来としています。

摂氏(℃)= 5/9 × (○℉ -32)と変換できますが、慣れていないと覚えるのが大変なので、大まかな目安の華氏がどのくらいの摂氏になるのかを把握しておくと良いでしょう。

③ケルビン(K)

物理学や気象学で温度を数式で扱うことがあります。物理学の分野の1つ である熱力学に基づいて定義された温度は、共通の基本単位として定められています。それが「K(ケルビン)」です。ミクロの世界では、原子・分子が絶えず振動していますが、この振動が止まるときの温度を0K(絶対零度)としています。摂氏に換算すると-273.15℃です。ケルビンと摂氏の関係は1K=1℃と両者は簡単に変換できます。

温度計にはどんな種類がある?

xr:d:DAGA9uxsWjg:7,j:3992864341781367868,t:24033006

温度計は大きく、接触式と非接触式に分類することができ、工業機器や医療機器など目的に応じて様々な温度計があります。気温を観測するための代表的なものをいくつか紹介していきます。

【ガラス製温度計】

ガラス管の中に水銀や赤色に着色させたアルコール液体を封入して温度を測ります。温度の変化によって液体の体積が変化する性質を利用して、ガラス管の中の液柱の長さの変化を読むことで温度を読み取ることができます。

【金属製自己温度計】

代表的な観測機器はバイメタル式自記温度計 です。膨張率の異なる2つの金属を利用して、気温変化による金属の変形を利用します。円筒に巻き付けた紙と設置されたペンで気温を記録し、金属が変形することでペンの軌跡から気温の変化を読むことができます。ただ、構造上1℃程度の誤差を含むため、気象庁では現在は利用されていません。

【電気式温度計】

電気的な性質 を利用して温度を計測します。水晶(クオーツ)に圧力を加えることで電気の振動が発生する性質を利用して温度を求める水晶温度計。熱電対(2種類の金属を利用した回路)に起電力から温度を求める熱電温度計、白金の電気抵抗から温度を求める電気抵抗温度計などがあります。気象官署やアメダスでは、白金温度計が用いられていますので、後ほど詳しく解説していきます。

【放射温度計】

物体から放出される放射線をとらえて、温度を測定します。非接触式のため、高速で温度を測定することができます。応用として、気象衛星 「ひまわり」からは温度分布を表す赤外画像が日々提供されています。赤外画像は雲頂の温度が低ければ低いほど、画像が白くなるため、発達した積乱雲などを見分ける手がかりにもなります。

気象予報士試験にも出る!気象庁で行われる気温観測の仕組みについて解説

気象官署やアメダスでは、電気式温度計(白金電気抵抗温度計)を用いて気温観測が行われています。気温観測のポイントや観測機器の仕組みについては、気象予報士試験でも出題されることがあるため、詳しく解説していきます。

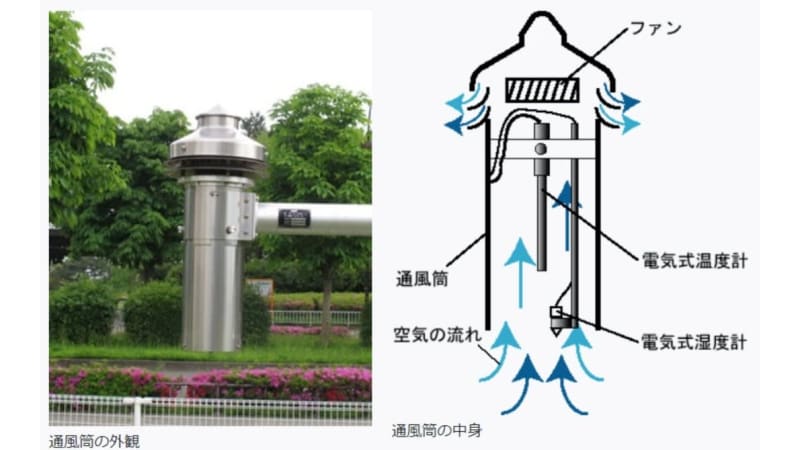

気温観測で大切なポイントは、①コンクリートや雪面などの照り返しの熱や日射が当たらないようにする、②風通しのよい場所で観測を行う、の2つです。この2つを満たすように、気象庁では地上または積雪面の1.5m上に設置することとされています。

次に、電気式温度計(白金電気抵抗温度計)の仕組みです。電気式温度計は温度を感知するセンサ部分がついていて、通風筒と呼ばれる金属製の筒の中に格納されます(日射や照り返しの熱、雨や風を防ぐ)。また、筒の中で熱がこもるのを防ぐため、ファンが付けられていて、下から上に向かって風を通りやすくする(空気の流れは約5m/s)仕組みとなっています。また、通風筒の下端が地表または積雪面上1.5m上となるように機器が設置されます。

近年では、夏に最高気温40℃を観測することが多々ありますが、温度計は直射日光の当たらない環境で観測しています。実際の日なたの温度はさらに高く、身長の低い子供やペットはアスファルトの跳ね返りも加わりさらに厳しい暑さとなります。

夏に向けて、いま一度暑さ対策を見直してみましょう!

以上、温度計の日ということで気温観測の仕組みについても解説しました。この他にも気象庁で観測される雨量や風速などについても細かく決められています。興味の湧いた方は是非、気象予報士試験の参考書を調べてみましょう!

<参考>

気象庁:気象観測の手引き

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf

仙台管区気象台:気温をはかるための器械

https://www.jma-net.go.jp/sendai/knowledge/sokki/detail_sokki2.html