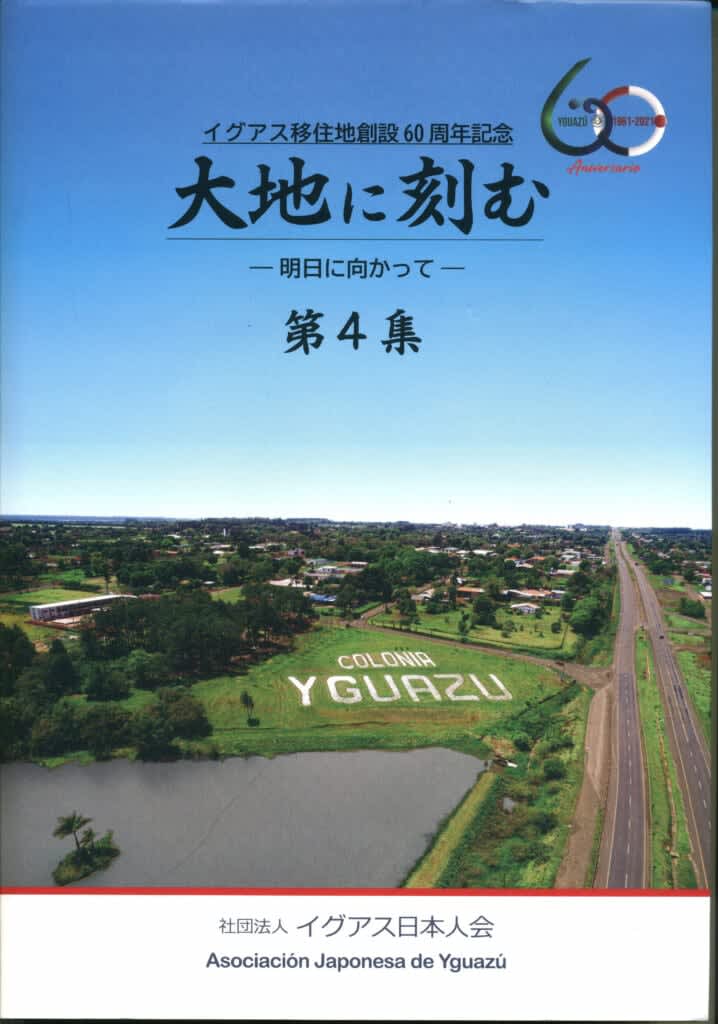

パラグアイのイグアス移住地創設60周年記念『大地に刻む―明日に向かって―』第4集が昨年刊行され、先ごろ本紙編集部に送られてきた。刊行は社団法人イグアス日本人会で、B5版カラー340頁の立派な記念誌だ。全て日本語というブラジルでは難しいことがパラグアイではまだ可能なことが分かる1冊。

刊行委員長の比嘉正勝氏は刊行の言葉で、10年前までは農業従事者と会社勤めや商業関係者の割合が半々だったが、現在では農業以外が70%と変化、スペイン語中心の生活に変化しているとし、《今回の刊行を逃すと70周年にはスペイン語になると考え、どうしても60周年記念誌を作り上げたいとの思いで編纂に当たりました》と書いている。

第1章は2021年8月22日に開催された移住60周年記念式典の内容。新装された日本人会館の正面入り口などの写真も。

最後の記念誌刊行が40周年だったことから、第2章は「イグアス20年の歩み」。《移住地創設から今日まで》(園田八郎)には、1961年8月22日にラ・パス地域から14家族の転住が始まり、パラグアイ初の不耕起栽培を導入して農業で躍進した経緯や、同移住地には現在、1万3千人が居住しているが、日系人はわずか7%程度(850人)という歴史が綴られている。

《イグアスと日本人会の20年の歩み》(公文義雄)には、東日本大震災の際、《イグアス農協は豆腐100丁分の大豆として100トンを送り、日本で食品の加工生産を行う団体ギアリンクスと協力して支援した》などの特徴ある逸話が描かれている。また2017年には「移住地経営の柱である大豆作の平均収量は3800kg/haと史上最高を記録して移住地は潤った」とある。

また2章には《イグアス農業この20年と概要》(井上幸雄)などでその近況が50頁に渡って書かれている。

作文「大切な人」(中学1年 高田アユミ)には日本で育った日系パラグアイ人のアイデンティティとして《(日本から)帰ってきて、今、不思議な気持ちがしている。日本では「パラグアイ人」「外国人」と言われていた私が、ここでは「日本人」だからだ。もちろん戸籍上は「パラグアイ人」なんだけど、私は自分が「日本人」と思う方が多い。私は日本人なのだろうか、パラグアイ人なのだろうか》と戦後移住地ならではの感想が綴られている。

作文「もう一人の開拓者」(中学2年 カセレス・ルイス)では祖父が移住地開拓時に唯一のパラグアイ人家族だった歴史が書かれ、《祖父たちにとって大変だったのは、原始林開拓のほかに、言葉が通じなかったことです。まわりがみんな日本人だったのです。パラグアイ人はたった一家族でした。それで隣近所と付き合うために、祖父母は、日本語を自分だけでなく、子供たちにも勉強させました》との興味深い逸話も。