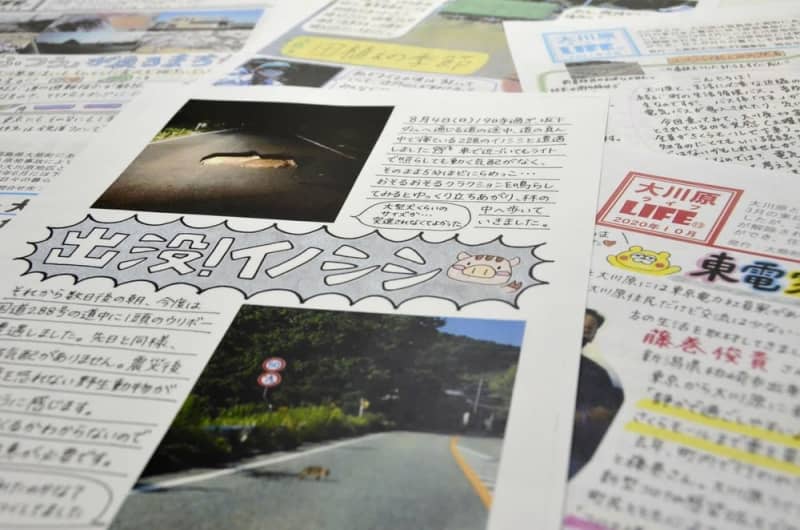

茶色く丸いおしりとの「にらめっこ」が始まって、もう5分がたってしまった。相手は夜の田舎道の真ん中で悠然と寝そべる2頭のイノシシだ。

2019年夏、役場職員の佐藤由香(さとう・ゆか)さん(34)は帰宅途中の車内で途方に暮れていた。車を近づけてもライトで照らしても動く気配はない。

「…プーッ」

恐る恐るクラクションを鳴らすと、ゆっくり林の中へ立ち去ってくれた。「突進されなくて良かった」とほっとした。

この体験を町の情報紙の記事にした。見出しは「出没!イノシシ」。全て手書きで、イノシシが前脚を上げてあいさつするイラストも付けた。

町の日常ばかりを取り上げた情報紙だが、読者は全国に約1万人いた。そこは「特異な町」だった。(共同通信=西村曜)

▽町民の1%しか

情報紙の発行元は福島県大熊町役場。町内には東京電力福島第1原発がある。原発事故が起きた2011年3月11日の翌日、町の全域に避難指示が出され、約1万人の町民は全国各地で避難生活を送ることになった。

一部だが町で再び暮らせるようになったのは、8年後の2019年4月だった。放射線量の低かった町南西部の大川原(おおがわら)地区などが除染され、町の約40%で避難指示が解除された。

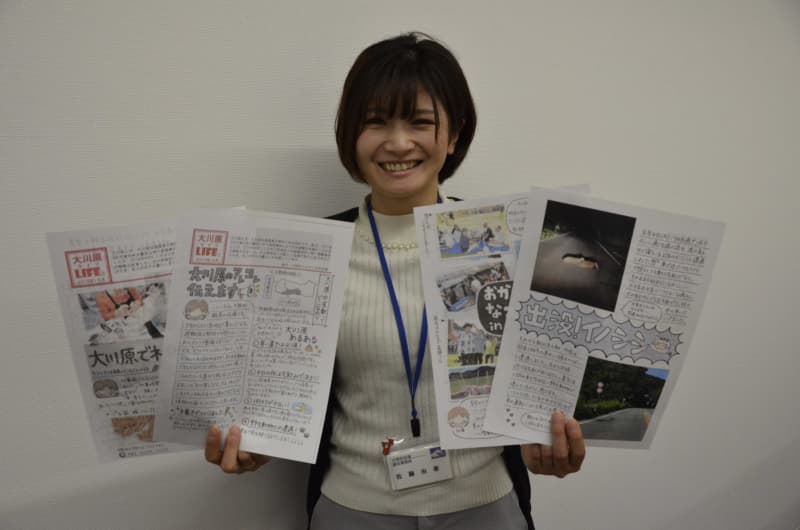

その半年後の2019年10月に創刊されたのが、佐藤さん含む役場の有志が月1回発行する情報紙「大川原ライフ」だ。住んでいる人の目線で町の生活を伝えようと、再始動したばかりの地区の名前を冠した。

創刊時、町に住んでいたのは全町民の1%強の約130人で、ほとんどの町民はまだ全国各地で避難生活をしていた。情報紙はその人たちにも届けた。行政の広報らしからぬ内容が特徴だった。

▽あえて「ゆるふわ」

取材は創刊当時20~30代の職員有志が担当した。情報紙はA4用紙2ページで、町の正規の広報紙と一緒の封筒に入れて町内外に郵送。町政報告など堅くなりがちな広報紙とはテイストを変えようと、あえてイラストを盛り込んだ手書きにこだわった。その結果、ほどよい「ゆるふわ」な雰囲気が醸し出された。

取り上げたのは、当時町の至るところに避難指示区域を隔てるバリケードがあったり、東日本大震災で崩れたままの建物が残ったりしていた「特異な町」の日常だ。

ごみの出し方や新しいバス路線の開通、事故後初の居酒屋開店、放射線量はどれぐらいか、インフラ設備は整っているのか、買い物はどこでするのかなど、なんでもネタになった。「出没!イノシシ」は2019年10月の創刊号を飾った記事で、野生動物が人の生活圏に出てくる原発事故の負の側面も隠さず書くよう心がけた。

「意外と普通の生活ですよ、ということが伝わればいいなと思った」。創刊から編集に携わる佐藤さんは振り返る。

同じく当初から関わる職員の喜浦遊(きうら・ゆう)さん(43)は少しだけ心配していた。「『うちの町はイノシシが道路に寝てるようなところだ』と町が発信するわけだから、お叱りを受けるかもと覚悟していた」。だが、全国の町民からの反応は「毎月楽しみにしている」などと上々だった。

ただ、年月がたつにつれて町は変わっていった。

▽「普通」になった

避難指示の解除から5年がたった2024。解除エリアは広がり、人口も688人(4月1日時点)と増えた。中心部にあるJR大野駅には東京駅から来る特急ひたちも停車し、かつてのようにアクセスも良くなった。商店や学校も再開。いまでは子どもたちの声が響き、町でイノシシを見かけることもない。

佐藤さんの心境にも変化が生まれていた。「いつからか紹介したいと思うものが少なくなってきた。ここでの生活が日常になり、意外性がなくなってきたからだと思う」

喜浦さんも同じことを考えていた。「創刊当初は本当に町民が戻るかどうかも分からない『特異な町』で、少しずつ日常を探っていくような町だった。それが今では他の田舎町の生活とさほど変わらないようになった。ネタがなくなってきたことはその裏返し」

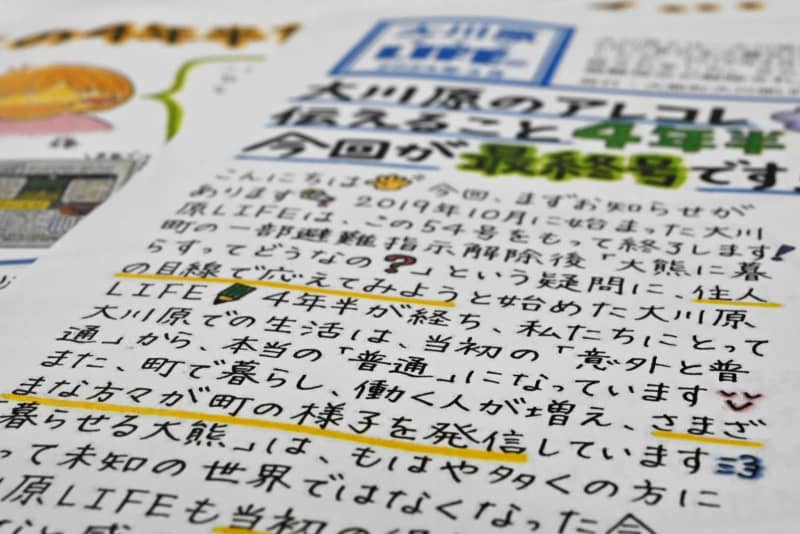

2人で話し合った結果、「役割は全うできた」として、今年3月に廃刊し、区切りを付けることにした。公表すると役場に「おつかれさま」と全国の町民からねぎらいの連絡が寄せられた。「なんでやめさせちまうんだ」という「うれしい抗議」もあったという。

最終号となった3月の第54号には、こう記した。

「4年半がたち、大川原での生活は、『意外と普通』から本当の『普通』になっています」

× × ×

全54回の「大川原ライフ」を振り返ると、「特異な町」の普通の暮らしが見えてくる。2人に特に印象深かった記事を聞いた。

(1)〈右吉(うきち)ワールドへようこそ〉(第4号・2020年1月)

まず喜浦さんが挙げたのは「創刊前から書きたかった」という、大川原に住む佐藤右吉(さとう・うきち)さん(85)を取り上げた記事。避難指示解除前から自宅に通って庭で菊を栽培し、訪れる人を楽しませていた。喜浦さんは「大熊でこんなに人生を楽しんでいる人がいることを伝えたかった」と話した。

(2)〈東電寮に行ってみた!〉(第13号・2020年10月)

続いて喜浦さんが推すのは、廃炉作業に当たる東京電力の職員寮を訪ねた記事だ。大川原地区は道一本を挟んで東電寮と町民の公営住宅が向かい合っていたものの、取材当時両者の交流は薄かった。そこに風穴をあけるため、若手社員の部屋を訪ねて暮らしぶりを聞いた。今では町民との交流も生まれているという。

(3)〈地酒の飲み比べしてみました〉(第21号・2021年6月)

佐藤さんが選んだのは町周辺で作られたお酒を編集担当者らと飲み比べて書いた1本。「今では町内の店ですぐ買えるけど、当時は店がなくて仲間と手分けして買い集めたのも楽しかった」と語る。ちなみに味は全部おいしかったそうだ。

バックナンバーは全て大熊町役場のHPで閲覧できる。アドレスはhttps://www.town.okuma.fukushima.jp/site/fukkou/15062.html