例年多くの人が来場する五月祭。その中には障害者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れている人といったバリアフリー支援を必要とする人たちもいる。そのような人たちが五月祭を楽しむためには誰もが利用しやすいキャンパスづくりや介助をはじめとしたバリアフリー支援は欠かせない要素だ。五月祭におけるバリアフリー支援について、来場者対応を担う五月祭常任委員会と、平時からキャンパス全体のバリアフリー支援を行っている東京大学バリアフリー推進オフィスに取材した。(取材・曽出陽太)

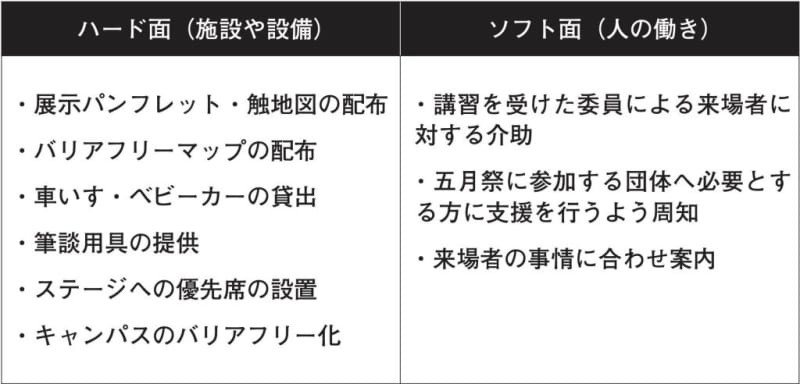

ハードとソフトの両面からのバリアフリー支援

五月祭におけるバリアフリー支援の多くは五月祭常任委員会により行われている。五月祭という大きなイベントに対応するために支援はどのように計画され、実行されているのだろうか。五月祭常任委員会広報局に取材した。

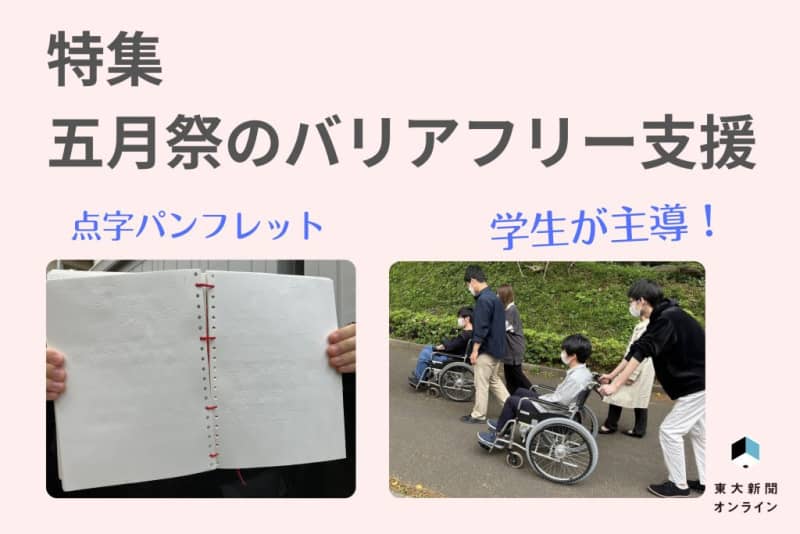

五月祭常任委員会広報局の所属で主にバリアフリー支援の担当をしているという渡部さん(文III・2年)は、今回の五月祭では点字パンフレットや触地図、バリアフリーマップの配布、車いす・ベビーカーの貸し出し、聴覚障害者のための筆談用具の提供、ステージへの優先席の設置などのハード面の支援と、委員による支援を必要とする方への介助といったソフト面での支援があわせて行われていると話す。これらの支援は五月祭・駒場祭において継続され続けてきた取り組みであり、これまでの反省点を生かし修正を行っているという。例えば、昨年度の五月祭では貸し出し用のベビーカーを3台用意したところ、想定以上に利用が集中したため、今年は5台に増やすといった改善が行われている。

点字パンフレットは、五月祭の企画が行われる場所や団体名といった情報が点字で書かれているパンフレットだ。触地図は、地図の情報が点字で書かれており、手で触って読むことができるようになっている地図である。どちらも視覚障害者が利用する想定で、五月祭常任委員会が点友会(東大点字サークル)に委託して制作されている。企画の情報は毎年変化するため、点字パンフレットと触地図は毎年新しいものを制作している。それだけではなく、渡部さんは「載せる情報のうちどれが必要でどれが不要なのかを考え直している」と話す。今年は本郷地区キャンパスの出入り口となる門の位置情報の追加が行われた。

点字パンフレットや触地図の利用は少ないというが、「インフラ」として整備しておくことが運営としての役割だと考えているという。

また、五月祭常任委員会の委員は五月祭当日に車いすの利用者などへの介助を行うため、委員に向けて東大バリアフリー推進オフィスによる講習会が行われている。この講習会は座学と実践の二つに分かれており、座学では視覚障害や聴覚障害など、それぞれの障害を持っている方に対して一般的に注意すべき事項や、支援として具体的にどのような対応をすれば良いかを細かく学ぶ。実践では実際に委員が車いすに乗ったり車いすを押したりすることで車いすの扱い方を学び、段差の乗り越え方や坂道で車いすを押す際の注意点も教わっている。

五月祭での支援は東大のバリアフリー推進オフィスの助言を受けながら、五月祭常任委員会が主体となって行っている。五月祭常任委員会だけではなく、企画・展示を行う団体も来場者にバリアフリー支援を行う場合があるため、参加団体に対してバリアフリー支援について周知するというような仕事もあるという。

五月祭でバリアフリー支援を行うにあたって意識していることを聞いたところ、委員会内では計画したことを「完全かつ満足感高く実行」できるよう、入念な準備を行っているという。これまでの五月祭で支援の利用者から車いすをうまく押せていないといった苦情を言われた経験から、単に支援を行うのではなく、完成度が高い支援を行うことを目指している。バリアフリー対応に限らず来場者それぞれに満足感の高いサービスを提供し、不公平が無いようにするべきという意識を来場者対応担当の委員の間で持つようにしているという。

本郷地区キャンパスには「内田ゴシック」と呼ばれる特徴的な様式の建物が立ち並ぶが、戦前に建築された建物も多いため車いすの利用者がアクセスしにくい場所が残っているという課題がある。五月祭常任委員会はそのような来場者に対して似たような企画を紹介したりすることで、可能な限り同じような体験を楽しむことができるように案内を行っているという。

誰が来ても問題ないキャンパスをつくる

東大には全学的なバリアフリー支援を行う部局としてバリアフリー推進オフィスが存在する。主にキャンパスのバリアフリー化や障害により大学での活動に困難を抱えている学生・教職員の支援について各部局に対する助言を行っている組織だ。さらに五月祭常任委員会への助言といった形で五月祭のバリアフリー支援にも関わっている。バリアフリー推進オフィスの中津真美特任助教と波多野比美子支援コーディネーターに五月祭と全学的なバリアフリー支援の関わりについて取材した。

──東大によるバリアフリー支援のうち、五月祭で利用されることが想定されるものにはどのようなものがあるのでしょうか

五月祭におけるバリアフリー支援は五月祭常任委員会が主体となって行っているので、バリアフリー推進オフィスとしては主に助言という形で関わっています。具体的な例としては、五月祭常任委員会のウェブサイトにはバリアフリー支援の情報や問い合わせ窓口をまとめたページがあるのですが、そこに載せると良い情報などを委員会の方に提供しています。そのようなページがあることは支援が必要な方にとって排除されていないという感覚を得られるという点で本当に良いことだと考えています。大学の学園祭でそのようなページを用意しているところはかなり珍しいのではないでしょうか。

私たちの仕事で五月祭に関わるものとしては、まず五月祭で配布されるアクセシビリティーマップ(バリアフリーマップ)の制作が挙げられます。このマップにはエレベーターやスロープ、バリアフリートイレの位置や急な坂道・段差などのバリアフリーに関する情報が記載されています。東大構成員の意見も取り入れながら定期的に情報を更新しているのですが、本郷キャンパスだけで建物の数が150ほどあるため、調査に手間がかかります。

そしてこちらはバリアフリー推進オフィスのホームページに掲載しているものなのですが、視覚障害者向けにキャンパスの最寄りの駅やバス停からどのような道順でバリアフリー推進オフィスに行けば良いか、点字ブロックを目印にして文章で案内する言葉の地図というものを提供しています。

また、五月祭委員会への助言として、五月祭の企画が行われる場所は誰でもたどり着ける場所かどうか、近くにバリアフリートイレといった設備があるかどうかに配慮しながら、企画してもらっています。

他には五月祭委員への講習会、キャンパスの環境整備が挙げられます。キャンパス整備はもちろん五月祭のことだけを考えた取り組みではなく、何年にもわたる工事の積み重ねですね。

──キャンパスの環境整備について詳しく教えて下さい

バリアフリー推進オフィスでは環境整備として建物のエレベーターやスロープといったバリアフリー設備の設置や、キャンパス内の路面の凹凸を平らにして車いすが通りやすいようにする改善を施設部に提案し実行に移しています。この路面を平らにする作業は通り道のうち車いすが通る幅の範囲で行っているので、意識せずに歩いていると平らにされていることになかなか気付けないと思います。

──本郷地区キャンパスには古い建物や坂道も多く、バリアフリー対応にするのが難しい面もあると思いますが、どのような工夫を行っているのでしょうか

バリアフリーという考え方のなかった時代に設計された建物を継続使用していることやキャンパスの地形に高低差があり解決が難しい面もあります。それでも必要な設備を整えられるような工夫を行っています。たとえばアクセスが難しい場所がある時に閉じられていた扉を開放する調整を行って通路を確保したり、スロープを設置できるスペースを新たな工夫で探し出したりといったことが挙げられます。

安田講堂も正面の入口に向かう南北方向の通りがどれも登り坂のため車いすを利用する方には行きにくい場所ですが、車いすを利用する方はそのような坂道を通らずに行くことができる東側入口に案内することによって対処しています。他の建物に行く方に対しても坂道や段差が少ない道を提案することを行っています。

──五月祭のようなキャンパスへの多くの来場者が見込まれるイベントにおいて、バリアフリー支援を行う際どのような対応が必要でしょうか

五月祭のようなイベントがあるから何かをするというわけではなく、あらかじめどのような特性の方が来ても問題ないような環境整備をするということを心がけています。

2016年に施行された「障害者差別解消法」という法律では、個々の障害者に応じて社会的障壁を取り除くための合理的配慮をしなければならないということ、そしてあらかじめ事前的改善措置がなされることが重要であると示されています。キャンパスの環境整備はこの事前的改善措置にあたり、バリアフリー推進オフィスとして長期的に取り組んでいく一方で、他の部署に対しても「障害者が使いやすい環境がどのようなものか」について周知していく必要があると感じています。

そのような事前の準備の積み重ねのうえで、五月祭などのイベントに個別の助言を行いながら、新たな要望を聞き取っていくことになるのだと思います。

The post 五月祭のバリアフリー支援 入念に計画された支援ですべての人が楽しめるイベントを first appeared on 東大新聞オンライン.