東京都現代美術館で『翻訳できない わたしの言葉』が7月7日(日)まで開催中だ。参加作家は、ユニ・ホン・シャープ、マユンキキ、南雲麻衣、新井英夫、金仁淑(キム・インスク)。この5人の作品を通じて、個人の中に蓄積されてきた経験の総体から生まれる「わたしの言葉」に耳を澄まし、その言葉や思いをそのまま受けとってみようと提案している。同展ではブラジルポルトガル語、アイヌ語、手話などが登場するが、たとえ同じ日本語を使っていても、ひとりひとりの言葉の使い方、語彙の選び方、発音の仕方などに個性があり、ひとりひとり違う言葉を喋っているとも言える。また、誰でも話す相手や場に応じて言葉を使い分けてもいる。相手の言葉も自分の言葉もそんなひとりひとりの言葉として大切にしようという展覧会だ。

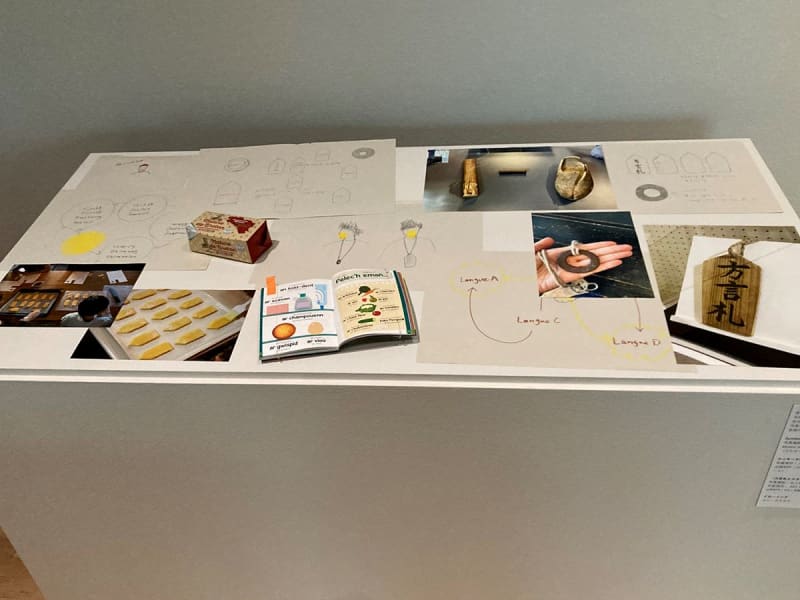

具体的にはどういうことなのか、作品を見ながら考えていこう。現在フランス国籍を持つ東京出身のユニ・ホン・シャープの映像作品《RÉPÈTE | リピート》は、外国語の発音に悩む日本人の多くが思い当たるような作品だ。もうひとつ、2022年に沖縄で「方言札」をテーマとして制作し、今回再制作した作品もある。1900年代前半〜1970年前後まで、戦前は本土からの国語統一、戦後は本土復帰運動の中で方言が禁止され、「方言札」と呼ばれる木札を首に掛けるという罰則があった。フランスにもブルトン語を話すブルターニュ地方にも、フランス語で統一するために「symbole(サンボル)」という罰札を首にかける制度があった。この制度が沖縄に伝わって方言札ができたという説もある。「言葉を奪われる」ことはアイデンティティを失うに等しい。彼女は札の形をしたクッキー「gwispid(グウィスピッツ)」(ブルトン語でクッキーの意味)と沖縄の言葉(うちなーぐち)で書かれたレシピを制作。そこには「つくって食べてしまって自分の糧にしてしまおう」というユーモアで凌駕する強さがある。

マユンキキは、2つの映像作品と自身のセーフスペースとしての部屋を再現したインスタレーションからなる《Itak=asイタカㇱ》という作品を展開。「イタカㇱ」はアイヌ語で「私たち(聞き手は含まない)が話す」という意味。観客はパスポートに目を通してからインスタレーションに入る、あるいは入らずに通路を抜けることもできる。通行証というよりも、アイヌに関して何を知らないか、自身でチェックできるようなものだ。セーフスペースを設けるというアイディアは、2020年「第22回シドニービエンナーレ」に彼女が参加した際に、ディレクターのブルック・アンドリューが彼女のために先住民のアーティストやキュレーターと安心して話す場を設けたことがヒントになった。現在、彼女はSNSで心ない言葉を浴びたり、ステレオタイプなアイヌのイメージを押し付けられたりすることがあり、安心して表現できるセーフスペースが必要だったという。

薄暗い部屋にはアイヌ文化に関する品々や本、グレイトフルデッドベア(米国のロックバンドのキャラクター)などのぬいぐるみなどが展示されており、ライトで照らせばキャプションが読める。博物館展示を想起させるものでもあり、「展示品もかつて誰かが使っていたものだということを思いながら見てほしい」と話す。アイヌの代表としてではなく、現代に生きる個人としての言葉に耳を傾けたい。

ダンサーの南雲麻衣は3歳半で失聴し、7歳で人工内耳の手術を受け、高校生の頃に手話と出会う。母語とは「幼児期に最初に習得する言語」という定義に当てはめると音声日本語になるが、南雲は日本手話を第一言語とする。3つの映像作品では、聴者の母とは音声日本語でかつての気持ちを、ろう者の友人とは手話で家族について、聴者のパートナーとは声と手話を使い分けて話している。「3つのコミュニケーションのどれが正しいというのではなく、それぞれの世界があることを伝えたい。私にとって言葉とは、相手との関係にあるもの。日本語、日本手話などというラベルではなく、その相手がわかる方法で、相手の世界を知りたいという思いでコミュニケーションをとっているということを撮影した作品です」。言葉=アイデンティティはひとつではなく、相手との関係性などによって複数あるものと考える方がしっくりくるともいえる。

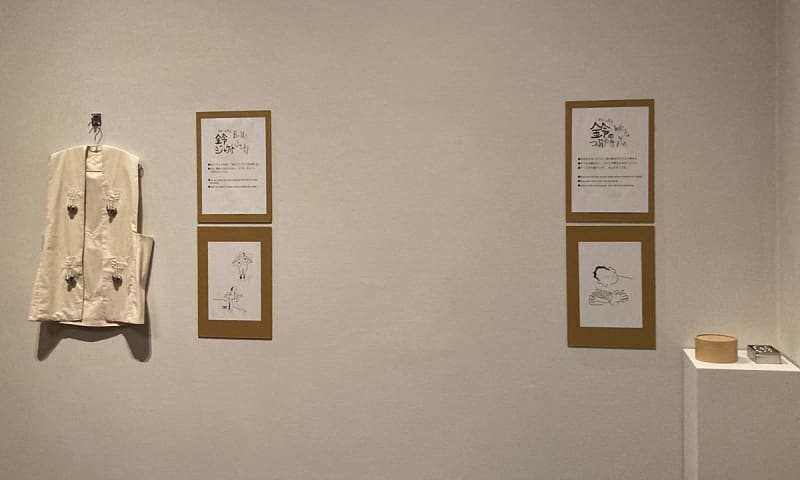

「体奏家」と名乗る新井英夫は、身体や心に障害のある人、生きづらさを抱えた人などと身体表現のワークショップを通じて、人は内面に豊かな「からだの声」を持つことを実感していた。自身が進行性難病ALSに罹患して2年が過ぎたが「そのワークショップでの経験が生き続ける希望に繋がっている」という。そして来場者にも「はっきりとした言語になる前の感覚や感情に気づいてほしい」と、さまざまな体験できるワークを用意した。例えば水袋をおなかに載せて寝転がったり、紙をちぎる音を聴いたり。罹患前後に日記のようにスマートフォンに撮りためていたパフォーマンス映像も展示。天気や風景と一体化するようなダンスが見られる。誰もがいつしか体や言葉を自由に扱えなくなり、死を迎える。だからこそ、からだの声に耳を澄ませたい。

金仁淑(キム・インスク)は、「恵比寿映像祭2023」(東京都写真美術館)で上映した、滋賀県のサンタナ学園で撮影した映像作品に新たな撮影も加えてインスタレーションした。ブラジルから日本に移住した子どもたちが通う学校。「Side:A」は子どもからの視点で見た学校風景、「Side:B」は大家族のように子どもたちを世話している校長先生の1日の記録だ。中央には子どもたちのビデオポートレートが屹立する。金仁淑と向かいあって見つめあい、目を逸らすまでを映した映像作品。人やものごとは多面的であり、正面からその裏側は見えないものだ。歩き回り、さまざまな角度から出会えるように配置されている。子どもたちの眼差しが優しいのは、時間をかけて関係性をつくったうえで撮影しているからだ。

また、日本語をほとんど喋れない子どもたちに日本との接点をつくるためのアートプロジェクトを実施。滋賀県のアートスポットなどに出かけ、通訳の助けを借りながら子どもたちがインタビューし、手に取れるアートブックを作成した。ブラジルに帰国した少女にアートブックを届けに行く映像もある。「ひとり一人が違う人生を送っているので一括りにはできない。わたし自身、まず個人があってその背景に在日コリアンという属性があります。人と人とが出会うには、個人と個人として向き合うことが大切です」。

展覧会の最後には、このアートブックほか、参考文献などが置かれたスペースもある。休息しながら思い返してみたい。同展のキュレーター八巻香澄は「言葉の違いというのはステレオタイプや分断を生むことがあります。それは“正しい”言葉があってそれを使わなければならないというイデオロギーが強いから。でも、方言やひとりひとり違う“わたしの言葉”を話していると思えば世の中の見え方が変わると思います。展覧会を見て、わたしの言葉ってこういうことなんだなと気がついたら、言葉記念日としてお祝いするようなハッピーな気持ちで帰っていただきたいです。社会的なトピックを扱う作品も多いですが、皆さんが安心して自分のことを大切にできる展覧会になればと願っています」。

この展覧会を見た人は何か話したくなるようだ。そのとき相手の気持ちを聞き合うことから開けることがあるのではないだろうか。

取材・文・撮影:白坂由里

<開催概要>

『翻訳できない わたしの言葉』

2024年4月18日(木)~7月7日(日)、東京都現代美術館にて開催