他の写真を見る

[名称] Quick Disk、QD、クイックディスク

(参考製品名 「QD2」他)

[種類] 磁気ディスク

[記録方法] 磁気記録

[メディアサイズ] 78×78×3mm

[記録部サイズ] 直径約72mm(実測)

[容量] 128KB(片面64KB)

[登場年] 1984年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

OpenAI、ChatGPTのMacアプリ公開。Macのカメラやスクショ、写真ライブラリにもアクセスし音声対話可能

「Quick Disk」(クイックディスク、QD)は、ミツミ電機と日立マクセルによって開発された磁気ディスクのひとつ。ドライブをミツミ電機、メディアを日立マクセルが製造し、どちらも低コストを重視して開発されているのが特徴です。

1984年というと、ちょうど3.5インチFD(マイクロフロッピーディスク)がISOで標準規格化された頃で、普及するのはもう少し後になってからです。そのため、一般に使われていたのは8インチFDや、5.25インチFD(ミニフロッピーディディスク)でした。

といっても、FDのドライブは安くありません。例えば1983年に登場したPC-9801Fでは、5.25インチFDD(2DD)1基と2基のモデルがあり、その価格差は7万円。この差額が、ドライブの価格と考えられます。もちろん、これは標準価格なので実際はもっと安くなりますが、それでも高価なのは間違いありません。

この価格だと、数十万円するPCであれば採用できますが、10万円を切るような低価格な機器では厳しい、というのがよく分かります。ヘタをすると、本体よりもFDDの方が高くなりますからね。

では、低価格な機器では何が使われていたかというと、データレコーダーです。これは、音楽用のカセットテープ(データ用もありましたが、基本的に同じものです)にデータを読み書きするもので、とくにマイコンやホビーパソコンなどで重宝されました。

ただし、データの読み書きに時間がかかるというのがネック。速度は300~3200bps程度しかないため、64KBのデータを扱おうとすれば、3~30分ほど待たされてしまいます。もちろん、さらにデータが増えれば、待ち時間はさらに長引きます。

ドライブ不要で使えるという点では、ROMカセットを使うという手もあるでしょう。しかし、データの書き込みが基本できない、半導体メディアとなるため容量が増えるほど価格が高くなる、というのがネックです。

これらの問題はFDが採用できれば解決できるとはいえ、それにはコストという壁が立ちはだかるわけで……悩ましい問題ですよね。

そんな時代に、そこそこの容量でそれなりの速度があり、何より安い。そんな隙間狙いの磁気ディスクとして登場したのが、今回紹介するQuick Diskです。

ハードケースに入っていてもシャッターなし!

Quick Diskは3.5インチFD同様、頑丈なプラスチックのカートリッジで保護されています。ただし、ヘッドウィンドウにはシャッターがなく、磁気ディスクが丸見え。また、このヘッドウィンドウは、中央のハブ部分までつながっているというのが特徴です。

下部は左右に少し出っ張りがあり、挿入方向を間違えないようになっています。

ドライブのヘッドは片面しかなく、基本的に一度に利用できる容量は64KBまで。ただし、ディスクは両面使えるため、裏返してドライブに入れると更に64KB、合計128KB利用できます。

裏返しても使えるということからもわかる通り、表と裏とで形状に違いはありません。

中央の白いハブはプラスチック製で、大きな穴が中心の位置合わせ。端にある小さな穴が、トラックの位置合わせです。

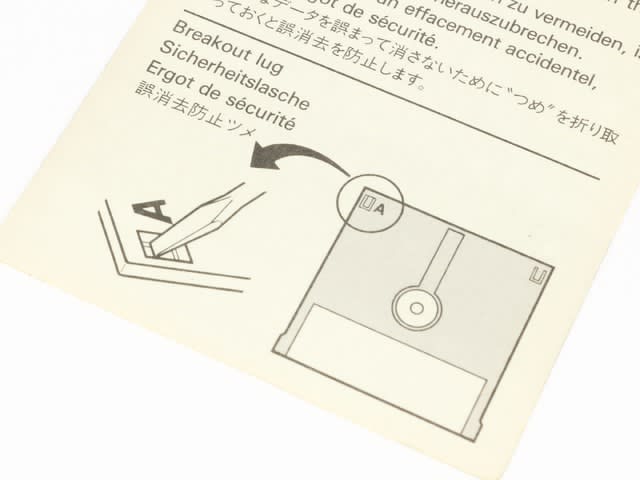

ディスク挿入方向にある2つのツメは、誤消去防止用。いわゆるライトプロテクト用で、このツメを折ると内容を書き換えられなくなります。カセットテープと同じですね。

ちなみにツメはA面用とB面用の2つあり、書かれている文字近くのツメがその面の誤消去防止です。

保管時のディスクの保護は、紙のジャケットのみ。8インチFDや5.25インチFDのようなペラペラなものではなく、厚紙でできているぶん多少はマシですが、強度はさほどありません。

なお、紙のジャケットはラベルシールが見えるよう、表側が大きくカットされています。裏側は、取り出すときにディスクがつまめるようにか、小さなカットになっていました。

せっかくなので、分解してみましょう。

カートリッジは裏表2枚のプラスチックで構成され、その内側にはディスクを守るための不織布が貼られています。構成部品はこれだけ。プラスチックに強度があるというだけで、8インチFDや5.25インチFDに近いです。

多くの箇所ではめ込みや接着があるため、分解は結構大変。たわみも少ないので、多少手荒に扱ったところで、割れて中のディスクが飛び出してしまう……なんてことはなさそうです。

トラックが1本しかない特殊なフォーマット

通常のFDは同心円で複数のトラックをもち、このトラックを一定の角度ごとに分割したセクタ単位でデータを読み書きします。トラックとセクタの番号がわかれば、ヘッドをそこへ移動し、目的のデータへとアクセスできるわけです。

これに対してQuick Diskのトラックは、アナログレコードのようならせん状で、最初から最後まで連続した1本しかありません。さらに、ヘッドの移動がディスク回転軸と連動しており、任意の位置にヘッドだけを動かすことができないという、面白い構造をしていました。

なんでこんな不思議な構造なのかといえば、ディスクの回転とヘッドの移動を1つのモーターで実現するためです。単純にモーターが1つ減りますから、それだけコストが削減できます。

その代わり、ランダムアクセスができず、最初から最後まで一気に読み出す、もしくは書き込むといった動作しかできません。つまり、形状はFDに似ていますが、使い勝手はむしろ、データレコーダーに近いものでした。

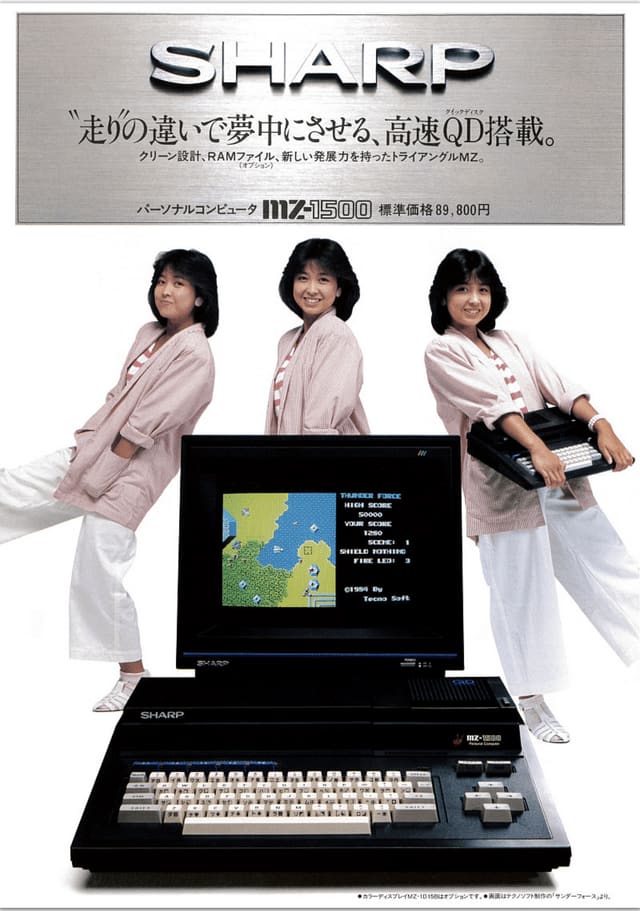

といっても、片面のアクセス時間は約8秒ですから、データレコーダーとは比較にならないほど高速。FDほど便利ではないにしても、低コストでデータレコーダーの替わりになるのであれば、十分価値があります。実際、テープレコーダーがよく使われていたシャープのMZシリーズに採用されたほか、MSX用の外付けドライブなどが発売されました。

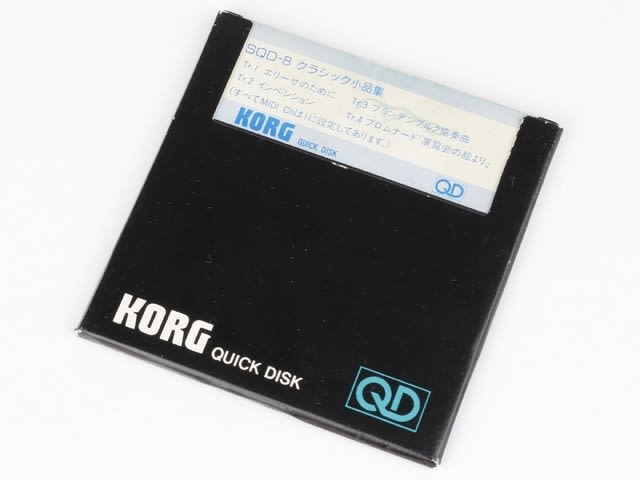

また、ランダムアクセスが必要ない用途であれば、低コストというメリットが武器になります。ローランドやコルグ、AKAIといった音響機器メーカーに採用されたほか、ワープロの文書保存用としても使われました。

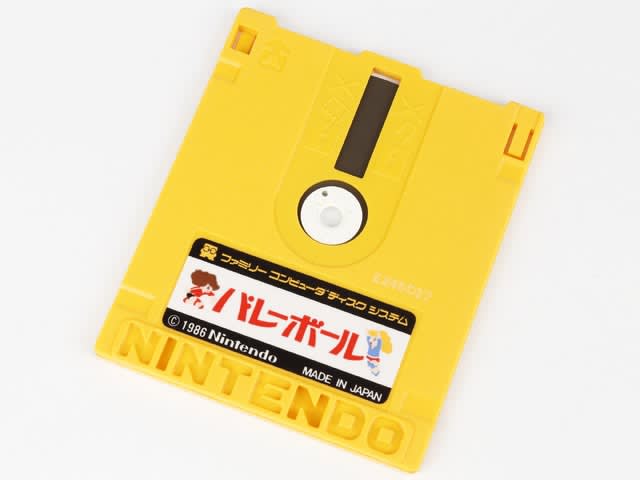

Quick Diskが最も使われたのは、任天堂から発売された「ファミリーコンピュータ ディスクシステム」でしょう。カートリッジの形状が多少カスタマイズされていますが、基本的にQuick Diskがそのまま使われています。

このディスクシステムのメディアについては、もう少し語ることがあるので、また違う機会に紹介します。

Quick Diskは低容量ながらも低コストというのを武器に、国内だけでなく海外でもいくつか採用されています。ニッチな独自規格かと思いきや、意外と健闘したといっていいでしょう。

ただし、これはわずか数年間の話です。FDを採用する機器が増えるとFDDの価格が大きく下がり、コスト面でのメリットが消滅。結果、低速、低容量、ランダムアクセス不可というデメリットばかりが目立つようになってしまいました。

こうなるとFDに太刀打ちできません。残念ながら後継モデルが登場することはなく、消えていきました。

参考:

OpenAI、ChatGPTの新バージョン「GPT-4o」を発表。無料ユーザー向けにも提供、感情豊かな音声で応答、歌いながら回答も

ジャック・ドーシー、Blueskyからの離脱は「Twitterと同じ過ちを繰り返しているから」とインタビューで述べる

Googleが“一歩先の未来を予知”できる時系列予測AI基盤モデル「TimeFM」公開、LSTMの進化形「xLSTM」など重要論文5本を解説(生成AIウィークリー)