コラム連載【1984年の革命】vol.6

プリンス「ビートに抱かれて」いったい何がレヴォリューションだったのか

打ち込みをグルーヴィーに響かせた「ビートに抱かれて」

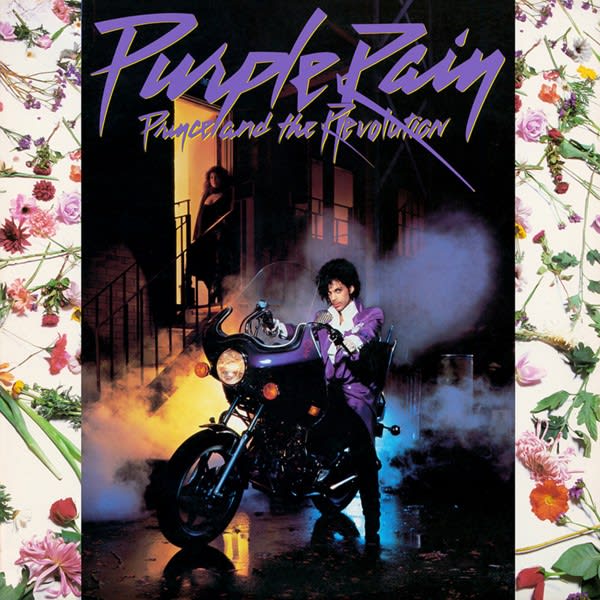

プリンスは、アルバム『パープル・レイン』とそこからのシングル「ビートに抱かれて」(When Doves Cry)で1984年のポップミュージックに革命を巻き起こした。いや、正確に言うと “1984年以降” のポップミュージックに革命を起こしたのだ。

前作『1999』以上にロックの導入を加速させ、もっと具体的に言うとニューウェイヴやハードロックのように、歪むエレクトリックギターを導入した音作りを行っている。一見アンバランスとも思える要素を融合することで、プリンスは圧倒的なオリジナリティを獲得した。

特に「ビートに抱かれて」では、それまでのブラックミュージックやダンスミュージックには必要不可欠だったベースを演奏から廃し、その代わりにパーカッシブに響くドラムマシンのビートを導入。ニューウェイヴ系のエレポップ・アーティストたちが打ち込みのビートで空間を詰め尽くしたのとは対照的にプリンスはミドルテンポの打ち込みを使い、音のスキマを感じさせ、独自のグルーヴを生み出した。

また、エレクトロニクスと生演奏を組み合わせることで、ダンスミュージックとしての強度だけではなく、ロックの先鋭性や歌モノとしてのポップな訴求力も兼ね備え、わかりやすいのに過激な音像を作り上げ、80年代のポップミュージックとしての圧倒的なクオリティに仕上げたのだ。

歴史的名盤を支える確かなミュージシャンシップと研究心

アルバム『パープル・レイン』以降もプリンスは新たなポップミュージックの領域を広げ、次々と革新的な作品を作り続けた。90年代初頭まではアルバムを毎年リリースし、全ての作品において圧倒的な完成度を保ち、革新的でありながらも親しみやすい作品をリリースした。この時期の名盤の数々は、ポップミュージックが新たな領域に突入する瞬間を私たちファンに何度も経験させてくれた。

プリンスについて語ると、どうしても天才という一言で片付けられてしまいがちなのだが、ポップミュージックの歴史を振り返り、そこから多くのことを学び、実践している生真面目なアーティストであることも忘れてはならない。プリンスの音楽からはジミ・ヘンドリックスやジェームス・ブラウン、スティーヴィー・ワンダー、スライ&ザ・ファミリー・ストーンといったアーティストからの影響を強く感じることができる。

こうした先人たちの果敢な挑戦と成果に1984年の最新モードである打ち込みサウンドを融合させ、全く新しいポップミュージックのスタイルを提示したことは正に革命と言えるのだ。

「ビートに抱かれて」から40年、革命が現在にもたらした成果とは?

1984年にプリンスが巻き起こした革命は、現在のシーンにおいても、その影響力は絶大で、現行のブラックミュージックでは打ち込みが当たり前になっており、むしろ、生音主体のソウルやファンクの方が珍しい状態になっている。

また、ファンクとロックの融合は、ミクスチャーロックとして定着し、そのシーンの王者となったレッド・ホット・チリ・ペッパーズは世界中のフェスでヘッドライナーを担い、5月には東京ドームでの単独公演も控えている。さらには、ディアンジェロや岡村靖幸、ENDRECHERI(堂本剛)のような直接的なフォロワーも生み出しており、あらためて影響力の大きさを痛感させられる。

残念ながらプリンスはすでにこの世に存在していないが、1984年に彼が巻き起こした革命は、多くのフォロワーに引き継がれ、その遺伝子はこれから先のポップミュージックの中に生き続けていくだろう。

カタリベ: 岡田 ヒロシ

プリンス,prince,ビートに抱かれて,パープルレイン,purplerain