会社としてSNSのビジネス活用に取り組んでいても、上手くいかないことがあります。原因は一体どこにあるのでしょうか。本稿では、TikTok・YouTubeともに登録者数100万人越えの株式会社リンクロノヴァで代表取締役社長を務める長野雅樹氏と、株式会社リセンダーの社員としてSNS企画・演出などを担当する鈴木啓太氏による著書『結果を引き寄せる完全版YouTube TikTokビジネス活用術』(KADOKAWA)から一部抜粋し、企業のSNS運用を成功させる具体的な方法について解説します。

経営者と担当者の温度差が失敗のはじまり

私たちはたまに企業に依頼されてSNSのコンサルティングをすることがあります。ものすごくうまく行く会社もあれば、取り組むことが困難で、何もせずに終わってしまう会社もあります。

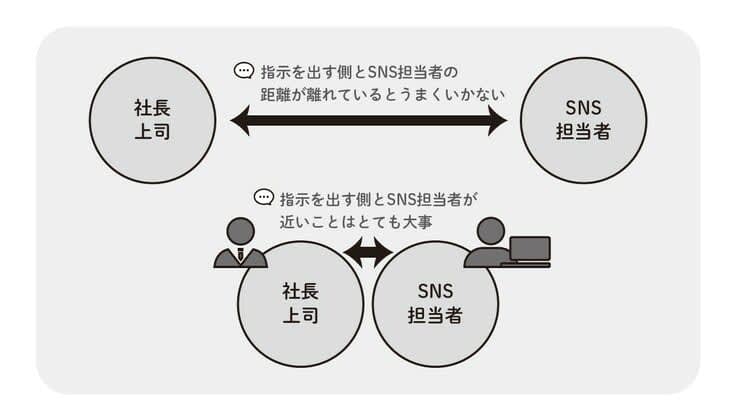

会社としてTikTokやYouTubeに取り組んでうまくいかない最大の理由。それは経営者もしくは決裁権を持つ上司と、動画制作を任命された担当者との間に温度差があることです。

SNSをやったことのない社長さんや中間管理職の人たちの中には、TikTokやYouTubeなんて簡単にできると思い込んでいる人が意外と多くいるのです。

そのため、若くてIT系に強そうな社員に「君、うちの会社のSNSをやってくれる? お金出すからバズらせてよ」と気軽に任せることになります。任された社員は、ITに強いとはいえ、動画制作はしたことがないので、見よう見まねでとりあえず動画を作ってみます。

しかし、上司からは「ちょっといまいちだなぁ」なんて言われて作り直しますが、そもそも経験もなく何をどうしたら良いのかわからずひとり途方に暮れてしまうのです。本来の業務もあるので、次第に動画を作ることからフェードアウトすることになります。

ではどうすればいいかというと、上の人間がSNSを任せる担当者のところまで降りなければならないのです。社員側からすればどう頑張っても経営者と同じ目線になれないので、上に立つ人が担当者と目線を合わせなければならないのです。

そのうえで、一緒に取り組む姿勢を持つ必要があります。正直いって、社員にSNSを任せっきりで自分は何もしようとしない経営者を見ていると「何かっこつけているのだろう? 自分も動きなさい」と思ってしまうのです。

以前、コンサルティングさせていただいたスナックのママさんは、ご自身が売れるためにTikTokをバズらせたいと言っていました。自分でお金を出して自分でTikTokに出るので本気度が違います。

経営者と担当社員との関係も同じです。経営者も社員と同じ目線で一緒になって汗水垂らして取り組まなければなりません。

「経営や営業の仕事が忙しいから、SNSでバズらせるのはそっちでやって」というのは本末転倒です。経営者も上司も、経営や営業の仕事を加速させるためにSNSでバズらせようとしているのだから、お金も手間も時間もきちんと使わなければならないという意識を持たなければなりません。

とても仕事ができる優秀な経営者でも、「SNSのことはわからないから任せるよ」といって任せっきりにするのは本当にもったいない。わからないなりに少しでも理解しようともしないのです。SNSが担当者に任せきりにせず、積極的に理解を深める努力をすることで、SNSの重要性や利点は徐々に見えてくるものです。

技術的なことではなくて、結局人間的な感性の部分や、視聴者さんから「いいね」ボタンを押してもらうにはどんな動画を作ればいいのか一緒になって頭をひねる姿勢が大事なのです。

経営者・上司が踏み出すべき“SNS”で結果を出す「第一歩」

私もSNSのことはまったくわからなかったので、鈴木と話していくうちに「人ってこういうところでワクワクして楽しむんだな」ということが見えてきました。

また、自分自身でも他人の動画をたくさん視聴して、面白いものを見つけると、「なんでこの動画が面白いと思ったのだろう」と考えるようになりました。この発想が動画を作る際のヒントにつながるのです。

私自身、動画に出る演者側なので、どんな表情で動画に出るといいのか、声の強弱やトーンをどうすると受けがいいのかという感覚に自然に成長してきました。

「会社でSNSをやるのだったら経営者が全員動画に出るべきだ」とまでは思いませんが、出ないのだったらSNSに取り組んでいる社員に対してそれなりのフォローをしてあげる気持ちは持つべきだと思います。

経営者や上司側が歩み寄って、同じ目線で密接に絡む努力をすることが、SNSで結果を出す第一歩です。経営者の立場からしても、SNSを開始してどんな形で会社のお金が使われているのか気になるはずだと思います。そうなるとガッツリ一緒に取り組みたいと考えるのではないでしょうか。

最初のうちはしっかり参加してくる経営者もいるけれど、時間が経ってくると「後はやっておいて」といって社員に任せてしまう人も多くいます。

しばらくして「なんで数字が伸びないの?」など上から目線で言ってきて、「結果が出ないからこの事業はやめよう」ということになるのです。せっかくアカウントを開設して頑張って動画を更新していたのに半年も続かないで終わってしまうケースが本当に多い。

最後まで経営者は社員と一緒にいなければならないのです。SNSは継続力が勝負を分ける世界です。

ただ、経営者として継続力があるのは正解かどうかは微妙かもしれません。経営者は時には早い決断が必要と言われます。事業的に展望が見込めなかったら素早く撤退することも重要です。その点私は真逆で、淡々とSNSを続けてきました。「自分たちならきっと成功できる」と信じて継続してきたのです。

うまくいったからこんなことが言えるのでしょう。「勝てば官軍」です。もし失敗していたら、決断せずにダラダラと同じことを続けたからダメだったんだということになっていたはずです。

[図表]経営者とSNS担当者の距離感は近いほうがよい

長野 雅樹

株式会社リンクロノヴァ

代表取締役社長

鈴木 啓太

株式会社リセンダー

社員