愛媛県西予市の養殖業者「赤坂水産」が、魚の品質を示す指標づくりに乗り出した。通信大手ソフトバンクなどと連携し、マダイの鮮度やうまみ成分、食味検査のデータを収集。人工知能(AI)で相関関係を調べる。果物の糖度や肉の等級といった、消費者が一目で分かる「物差し」を導き出し、冷凍魚の価値向上や魚食文化の活性化を目指す。(共同通信=松田大樹)

取締役の赤坂竜太郎さん(38)は大学で数学を専攻、保険会社勤務を経て2012年に家業に加わった。「持続可能な養殖業を実現したい」と、経験や勘が浸透した生産現場にデータ分析の手法を導入。AIによる自動給餌機を使ったり、餌に使う魚粉の量を抑えて育てた「白寿真鯛0(はくじゅまだいゼロ)」を国内外で売り出したりしてきた。

今回の取り組みは「魚には統一された品質規格がない」という問題意識から始まった。魚の価格は魚種と重量で決まるのが一般的で、消費者には「冷凍より活魚」「養殖より天然」といったイメージが定着している。

さらに物流の「2024年問題」で、長距離の鮮魚運搬が困難になる恐れが出てきた。大消費地から遠い愛媛県では、おいしい冷凍魚を出荷し、品質を落とさず輸送することがより重要になる。「品質を示す指標があれば販路拡大につながる」と考えた。

以前から付き合いのあったソフトバンクに相談、県産業技術研究所などを交えた事業体が今年1月から本格始動した。

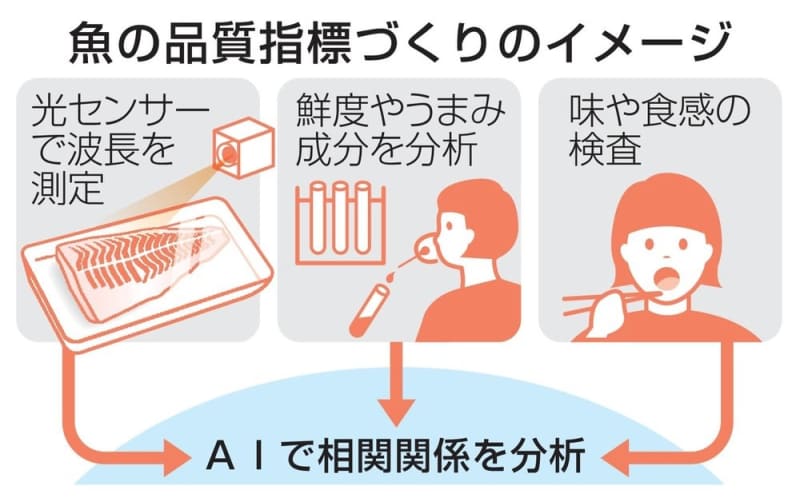

指標づくりに必要なデータ収集は「地道な作業です」と赤坂さん。部位ごとにパッキングしたマダイの切り身に光センサーを当てて波長を測定。県の研究所では魚を砕く破壊検査で、鮮度を示すK値や、うまみ成分の遊離アミノ酸を分析する。

宅配ずし「銀のさら」を運営するライドオンエクスプレス(東京)からは、すしネタを調達する担当者が参画、味や食感を確かめる。

こうした検査を魚の締め方や、さばいた後の保存日数など条件を変えて実施。センサーで測定した波長との相関関係をソフトバンクのAIで調べる。

学習データを蓄積し精度を高め、魚の身に手のひらサイズのセンサーを当てるだけで「パソコンやスマートフォンからおいしさに関する情報がすぐに分かる」仕組みの構築を目指す。

例えばコーヒーには、苦みやコク、後味などの項目を5段階で評価するレーダーチャートがあるように、複数の指標を示すことで「消費者が好みの魚を選択できるようにしたい」と構想を描く。