株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内の物流業界を調査し、2030年の国内貨物輸送量、及び国内倉庫の所管面積を予測した。ここでは、2030年度の営業用貨物自動車の貨物輸送に関する需給ギャップについて公表する。

1.調査結果概要

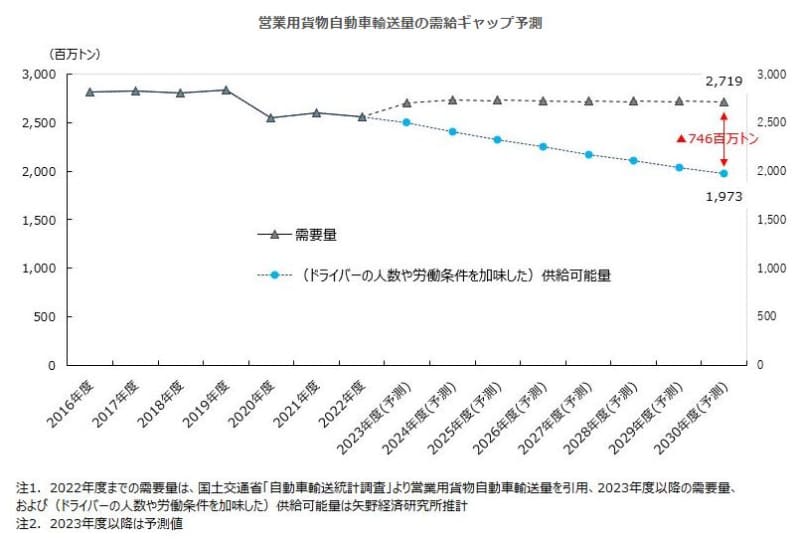

国土交通省「自動車輸送統計調査」によると、2022年度の営業用貨物自動車による国内貨物輸送量は25億5,800万トンであった。本調査では、その数値を基に2030年度の需要量(貨物総量)およびドライバーの人数や労働条件を加味した供給可能量(重量ベース)を算出した。

2030年度の需要量と供給可能量の差は、年間で7億4,600万トン、1ヵ月当たりで6,200万トンとなり、この数字が効果的な対策が行われなかった場合の2030年度の営業用貨物自動車の貨物輸送に関する需給ギャップである。1ヵ月のうち実に約11.5日分の荷物が運べないという予測となる。

まず、需要量の予測は、営業用貨物自動車輸送量の2010~2019年度推移の変化率に、将来人口やGDPの予測を加味して貨物輸送量を予測した。2030年度の営業用貨物自動車による国内貨物輸送量予測を27億1,900万トンと推計した。

営業用貨物自動車による国内貨物輸送量は減少傾向にあり、2030年度の貨物輸送量予測値は2022年度比で106.3%、コロナ禍の影響を受けていない2019年度比で95.7%の見通しである。

一方、供給可能量の予測では、2030年度のトラックドライバー人口と労働時間を算出した。

トラックドライバー人口は、総務省統計局「国勢調査」の道路貨物運送業の自動車運転従事者数を基に推計し、2030年のトラックドライバー人口を59万人と予測した。2030年のトラックドライバー人口予測は2020年比で75.7%、2000年比では60.6%まで減少する見通しである。

トラックドライバーの労働時間は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の道路貨物運送業の労働時間数を基に推計し、2030年度のトラックドライバーの労働時間を2,447時間と予測した。

2030年度まで効果的な対策が行われなかったと仮定し、2022年度のドライバー1人当たり・1時間当たりの貨物輸送量に、2030年度のトラックドライバー人口、労働時間の予測値をかけあわせると、2030年度の供給可能量は19億7,300万トンとなる。2030年度の需要量と供給可能量の差分は、前述した需給ギャップである7億4,600万トンと予測する。

2.注目トピック~トラックの積載効率の向上のためには力強い推進力が必要、かつ問題の根本的な解決にはトラックドライバーの待遇改善が不可欠

2030年度の営業用貨物自動車の貨物輸送に関する需給ギャップであるが、解決するための主な施策として、①トラック積載効率の向上、②モーダルシフト(船舶、鉄道)の進展、③荷待ち・荷役時間の削減が考えられる。

そのうち、トラック積載効率の向上については、国土交通省「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」では、トラックの積載効率の施策の進捗状況(KPI)として37.7%(2019年度)から50%(2025年度)へ引き上げる旨の目標が記載されている。但し、自動車輸送統計調査年報によると、2022年度の営業用貨物自動車の積載効率は40.12%にとどまっている。

このように、積載効率50%という数字は非常に高い目標設定であり、達成するには力強い推進力が必要であると考える。現実的な達成可能ラインを考慮すると、実車率や実働率の向上といった輸送効率の向上策のほか、モーダルシフトや荷待ち・荷役時間の削減など、別の施策も併せて取り組むことが求められると考える。

なお、問題の根本的な解決には、それらの取り組みと並行して、トラックドライバーの待遇(賃金と労働環境)の改善が不可欠である。