株式会社矢野経済研究所(代表取締役社長:水越孝)は、国内の嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食市場を調査し、セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。

1.市場概況

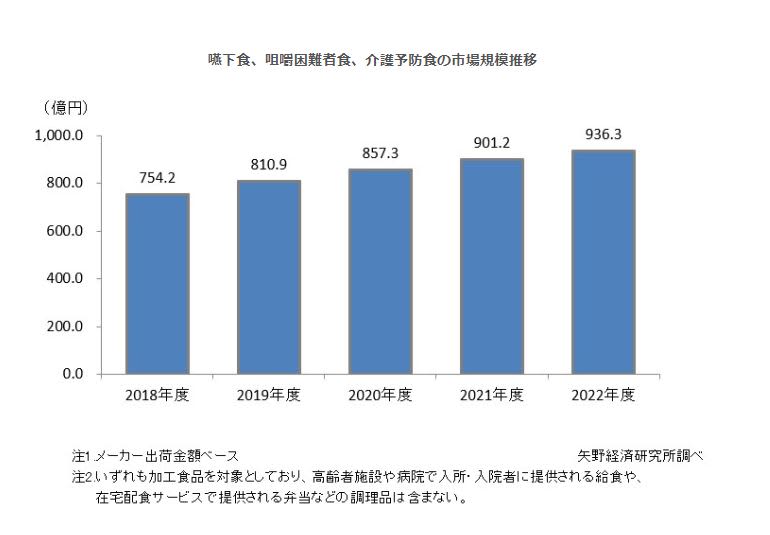

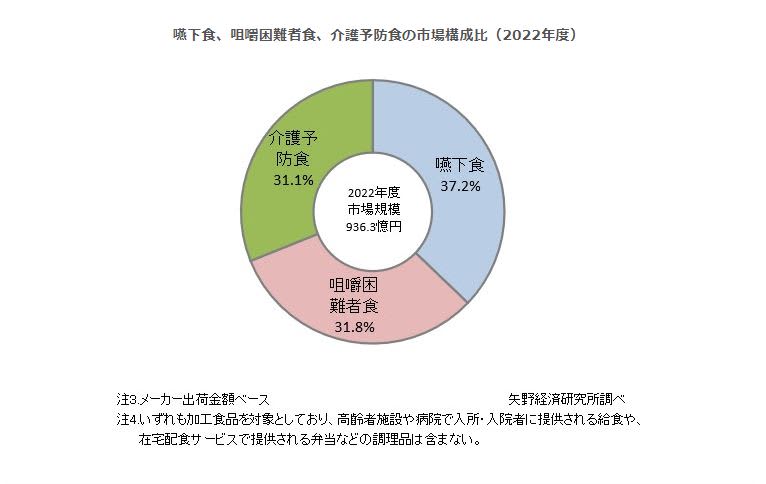

飲み込むことや噛むことが不自由な高齢者や患者を主な対象とした加工食品(嚥下食、咀嚼困難者食)、及び食べる量が少なくなり必要な栄養素が不足する高齢者向け加工食品(介護予防食)の市場規模は引き続き拡大している。2022年度の嚥下食市場規模は前年度比103.2%の348.0億円、咀嚼困難者食市場規模は同105.4%の297.3億円、介護予防食市場規模は同103.2%の291.0億円と推計した。

それぞれの傾向としては、嚥下食は入院患者が増加する病院や入所高齢者が増えている高齢者施設向けに、咀嚼困難者食は人手不足が深刻な調理現場の省力化ニーズから病院や高齢者施設向けに、介護予防食は高齢者の低栄養が問題視される中、病院や高齢者施設の高齢者、在宅高齢者(在宅療養者、在宅健常高齢者に関わらず)向けに市場は伸びている。

2.注目トピック~嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食を取り巻く市場環境

嚥下食は、商品の種類が増えて、利便性や安全性、味や食感の改良が進んでおり、水分補給ゼリーやカップゼリーが普及・拡大している。病院や高齢者施設での使用だけでなく、医療や介護の在宅化に伴い在宅で療養をする患者やその介護者からの注文が増えているが、嚥下対応は医師等の専門家の指導が求められ、説明が必要な製品であるため、在宅需要による市場拡大は鈍い。

咀嚼困難者食は、一般市販ルートにおいて消費者の認知度が低いことに加え、安定的な売場確保が難しく伸び悩んでいる。やわらか食(きざみ食)は、加工品でコスト高になることから病院や高齢者施設向けで苦戦している。一方、ブレンダー食(ミキサー食)は、病院や高齢者施設における調理現場の人手不足を背景に、業務用が市場を牽引する形で堅調に推移している。

介護予防食は、病院や高齢者施設で補食的に使用されてきた。高齢者は摂食・嚥下に問題がなくても、食べる量が減り低栄養状態になることで、骨粗鬆症やサルコペニア(筋肉量や身体機能の低下)、フレイル(心身機能の低下)等のリスクが高まる。介護予防食による栄養摂取で、介護状態になることを予防する意識が高まっており、順調に市場が拡大している。

3.将来展望

嚥下食市場は、今後も順調に拡大するとみられ、価格改定により2023年度の市場規模は拡大が見込まれる。但し、将来的には嚥下困難者の数自体に限界があることと、価格競争が激化することで、徐々に市場の成長率は鈍化が予測される。

咀嚼困難者食市場は、年率数%の増加を予測する。やわらか食(きざみ食)の一般市販ルートは通信販売を中心に拡大が見込まれる。ブレンダー食(ミキサー食)は、従来は調理現場で手作りされることが多かったが、人手不足で加工品を使用するケースが増え、業務用途中心に伸長が続く見込みである。

介護予防食市場は、低栄養を予防・改善する手段として、高齢者施設入居者の補食(おやつ・デザート)需要として安定的に伸びている。但し、物価高騰に伴う食品全般の値上げを受け、限られた予算内では主菜や副菜が優先されるため、優先度の低い介護予防食は使用頻度が減らされるなどの動きが見られる。この食品全般の値上げ次第で、今後の介護予防食は市場拡大が鈍化することも考えられる。