Logic ProのMac版であるバージョン11とiPad版のバージョン2が、5月14日に更新されました。本当に10年待ったぜ、という感じのSession Players、AI作曲時代にぴったりのStem Splitterなど、大きな新機能が入った新版です。

ジャック・ドーシー、Blueskyからの離脱は「Twitterと同じ過ちを繰り返しているから」とインタビューで述べる

バージョンアップは公式ページで13日と書かれていたのでずっと待っていたのですが、14日にはApp Storeからアップグレードできるようになっていました。米国時間で、ということのようです。

早速使ってみたので、そのファーストインプレッションをお届けします。

実際に使っている様子は、毎週水曜日正午にYouTubeライブしている番組「AIライブハウス」にてご覧いただけます。

さて、まず試したいのはStem Splitter。完成された楽曲のオーディオデータからボーカル、ベース、ドラム、その他の4トラックを抜き出す技術です。Stem(ステム)というのは、木の枝分かれのように、楽器パートごとのデータに分離したトラックのこと。

現代のマルチトラックレコーディングでは、1つのトラックに1つの楽器を割り当てることで、その楽器にあったエフェクトやボリュームの変化などを後から処理できますが、ステムにしておくと、それが楽にできるので、とても便利です。

それに対し、1つの完成されたオーディオデータだけだとできることには限界があります。楽器ごとのバランスを後で変えることができませんし、1箇所ミスがあったとしても、他の楽器も重なっているので、そこだけ修正というのもできません。

以前、AI作曲サービスSunoで完成した音楽を後から修正・ブラッシュアップするためにUVR5などのステム分離ソフトを使う提案をしました。

それらに対し、Logic Proに内蔵された同等機能であるStem Splitterはどのようなメリットがあるのかを見ていきます。

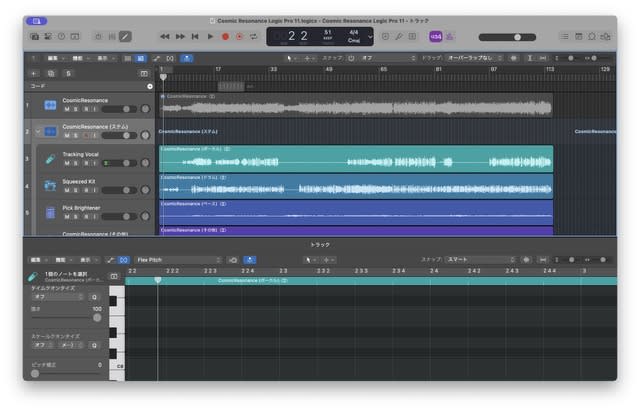

まず、曲を用意します。今ならSunoやUdioで曲を完成させ、そのMP3ファイルを取り込むという流れが簡単にできますね。今回は、先日Udioで作った6分30秒のYes風プログレ曲「Cosmi c Resonance」を使います。

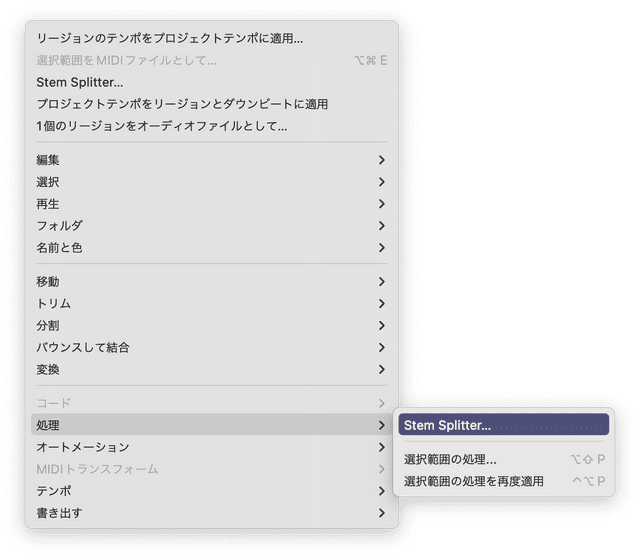

このファイルをLogic Proにインポートし、そのリージョンをControl + クリックしてコンテキストメニューをポップアップさせます。そこで、処理>Stem Splitterを選択。

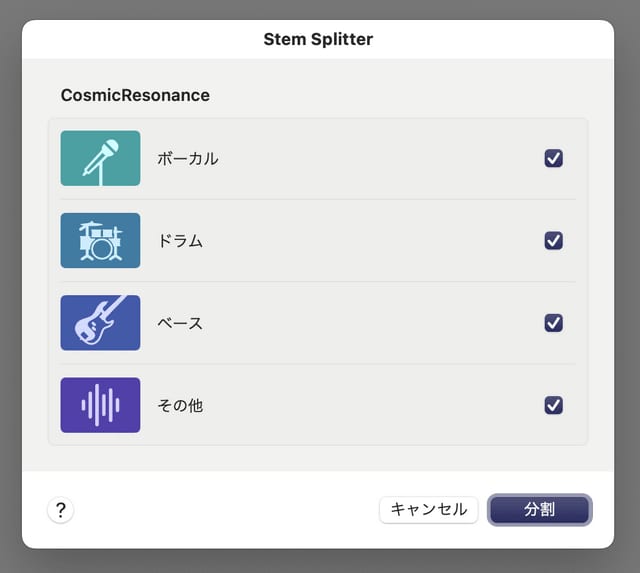

すると、どのステムにするかを選択するウィンドウが開きます。デフォルトでボーカル、ドラム、ベース、その他の4つ。不要なもののチェックを消せますが、ここではそのまま。

「分割」ボタンを押すと、ステム処理が開始されます。

処理にかかった時間はわずか12秒。使用マシンはM1 iMac(16GBメモリ)です。最新のM4からすると3世代前のマシンですが、それでもこのスピード。ステム分割はかなりヘビーな処理で、同じ処理をUVR5というソフトでやらせたところ、2分22秒かかりました。

この処理が無料アップグレードで手に入るのですから、これだけでも価値があるというもの。

UVR5は、デフォルト以外にさまざまなアルゴリズムを使えるのでそれなりのメリットはあるのですが、このスピードだと出番は激減しそうです。

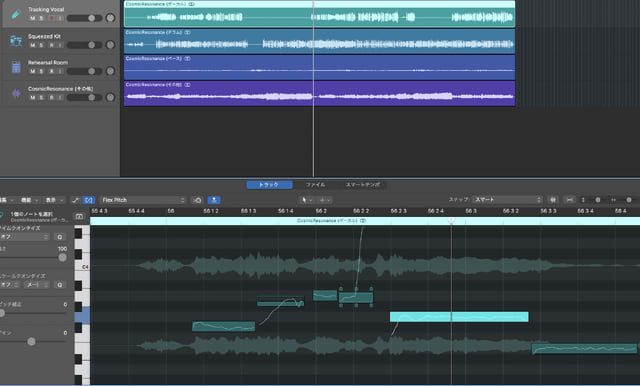

さらに、Logic Proに機能が内蔵されていることでワークフローがとてもスムーズになりました。Stem Splitterの処理が済むと、4つのトラックができますが、これはTrack Stackという、ひとまとめにできる形式に変換されます。そして、変換元のファイルは非活性化され、ステム化されたファイルだけが再生・編集できるようになっています。無駄な作業が不要となってとても便利です。

出来上がったそれぞれの楽器トラックは、それぞれの特性に合ったエフェクトを簡単に選べるので、ボーカルはいつも使っているTracking Vocalを、ベースにはクリス・スクワイヤーっぽいピック弾きのPick Brighterを、といった具合に最適化できます。

ボーカルは、Flex Pitchというボーカル専用のピッチ修正機能を使ってメロディーラインを変更することができます。コーラス部分はうまくいかないことがありますが、単独のボーカルであれば、たいていがこれだけで修正できます。

とりあえずStem Splitterはあってうれしい機能であるのはわかりました。Macユーザーで生成AI作曲を使う人であれば導入は必須でしょう。

おっと、これだけで随分書いてしまいました。Session PlayersとChromaGlowについては別稿でお届けします。

OpenAI、ChatGPTのMacアプリ公開。Macのカメラやスクショ、写真ライブラリにもアクセスし音声対話可能

OpenAI、ChatGPTの新バージョン「GPT-4o」を発表。無料ユーザー向けにも提供、感情豊かな音声で応答、歌いながら回答も

生成AIグラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる?第24回:照明を自由にコントロールできるIC-Light登場!(西川和久)