5月に入り、初任給がもらえるタイミングになりました。

株式会社ジェイックが2024年度の新入社員に「初任給の使い方」を調査した結果では、初任給を「親や家族へのプレゼント」として使いたい人の割合が、最も多くなりました(2024年4月18日公表)。

では、学歴別にみた初任給はいくらなのでしょうか。

今回は、大卒や高卒などの学歴別にみた初任給について解説します。

記事の後半では、学費や進学の際に活用できる助成制度も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

学歴別の初任給はいくら?

帝国データバンクの調査「2024年度賃上げ実績と初任給の実態アンケート」では、2024年度の初任給は「20~24万円」がボリュームゾーンでした(2024年4月18日公表)。

全体の35.2%が「初任給20万円未満」となっており、およそ3人に1人が初任給20万円未満となっています。

では、学歴別にみた初任給がいくらなのか、それぞれ確認しましょう。

学歴別の初任給

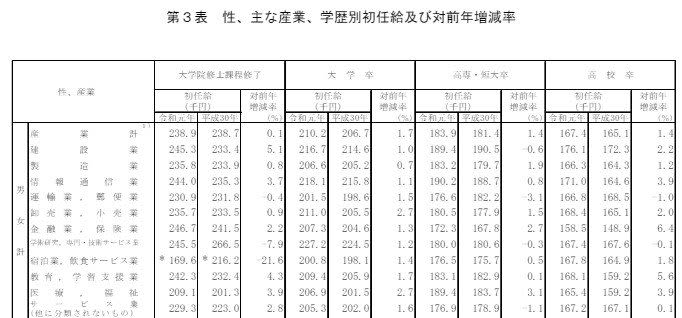

厚生労働省が2019年に調査した「賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」によると、学歴別の初任給は、以下の通りになりました。

- 大学院修士課程修了:23万8900円

- 大学卒:21万200円

- 高専・短大卒:18万3900円

- 高校卒:16万7400円

高校卒の初任給が16万7400円と最も低く、大学院卒の初任給が23万8900円で最も高くなりました。

初任給の差は、高卒と大学院卒で7万1500円となっています。

男女別にみると、やや男性の初任給が高い結果となりましたが、大きな差はありません。

以上から、学歴別にみると初任給に差があることが分かりました。

日本の賃金体系は、学歴で差をつけるケースが常態化しています。

そのため、特に新卒採用では学歴によって賃金に差をつけています。

とはいえ、企業規模や産業による差も大きいところです。

次章では、企業規模別や産業別にみた初任給の状況についても確認しましょう。

企業規模別・産業別の初任給

企業規模別にみると、高卒以外は大企業の初任給が最も高い結果となりました。

企業規模別の初任給

高卒では、小企業(16万8600円)が大企業の初任給(16万8500円)を上回っています。

次に、産業別の初任給について確認しましょう。

産業別の初任給

主な産業別に初任給を学歴別にみると、大卒では男女ともに「学術研究、専門・技術サービス業」「情報通信業」が高くなっています。

高卒では、男性で「建設業」「卸売業、小売業」が、女性は「情報通信業」「建設業」が高くなっています。

以上から、学歴別の初任給は、おおむね大卒が高くなる傾向となりました。

一般的に、初任給は学歴で大きな差は生まれませんが、徐々に収入の差は開いていきます。

そのため、大学まで卒業しておく必要性は高いといえます。

しかし、現代では大学進学後の学費も上昇傾向にあり、その学費に悩む家庭も多いでしょう。

次章では、大学に進学する際の費用がいくらかかるのか確認します。

大学にかかる費用はいくらか

文部科学省が調査した国公私立大学の授業料は、以下の通りです。

- 国立大学:53万5800円

- 公立大学:53万6363円

- 私立大学:93万943円

4年制に進学した場合の学費と入学金をあわせると、総額は以下の通りになりました。

国立大学

- 入学金:28万2000円

- 授業料:214万3200円

- 合計額:242万5200円

公立大学

- 入学金:39万1305円

- 授業料:214万5452円

- 合計額:253万6757円

私立大学

- 入学金:24万5951円

- 授業料:372万3772円

- 合計額:396万9723円

国公立大学ではおよそ250万円、私立大学ではおよそ400万円の学費が必要となります。

実際には学費以外の出費も多く、一人暮らしを始めれば家賃や仕送りが上乗せされます。

奨学金や教育ローンを準備する必要がないように、あらかじめ教育資金の準備をしておく必要があるでしょう。

では、大学費用を助成する制度がないか確認しましょう。

大学費用の助成制度はある?

一定の要件を満たす大学生には、国の「修学支援新制度」が利用できます。

大学の授業料や入学金を減免できる制度です。

対象となるのは、住民税非課税世帯の学生になります。

住民税非課税世帯としてみなされる年収の目安は、以下の通りです。

また、世帯年収が600万円未満の多子世帯であれば、大学の学費は無償化となります。

2025年度からは所得制限を設けず無償化する見通しです。

要件を満たした世帯は、授業料として必要な費用を助成します。

- 国公立大学:約54万円

- 私立大学:約70万円

多子世帯の無償化は、大学に在学している子どもが3人以上いる場合でないと無償化の対象になりません。

仮に、大学を卒業して在学している子どもが3人未満となれば、無償化の対象世帯から外れます。

大学が無償化となる要件を満たしていないか、子どもが進学する際は確認しましょう。

初任給も学歴で多少の差はあり

学歴別に初任給がいくらもらえるのか解説しました。

日本では、学歴によって初任給の金額が異なります。

初任給をもらうためには、大学に進学していた方が、より多くもらえる可能性が高いでしょう。

大学に進学する際は、無償化となる制度を利用できます。

現行の制度は「住民税非課税世帯」もしくは「世帯年収600万円未満の多子世帯」が対象です。

2025年度からは、多子世帯であれば所得要件を問わずに無償化となります。

とはいえ、多くの世帯では大学の助成制度は対象外でしょう。

そのため、あらかじめ子どもの教育資金をしっかりと準備しておく必要があります。

参考資料

- 帝国データバンク「2024年度賃上げ実績と初任給の実態アンケート」

- 厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」

- 文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」

- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

- 株式会社ジェイック「2024年度の新入社員に「初任給の使い方」を調査」