Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」です。

「夏も近づく八十八夜」と歌われるように、新茶の季節がやってきました。今回はその「お茶」についての疑問です。

「お茶の木は同じなの?」(丸亀市 みるば 52歳)

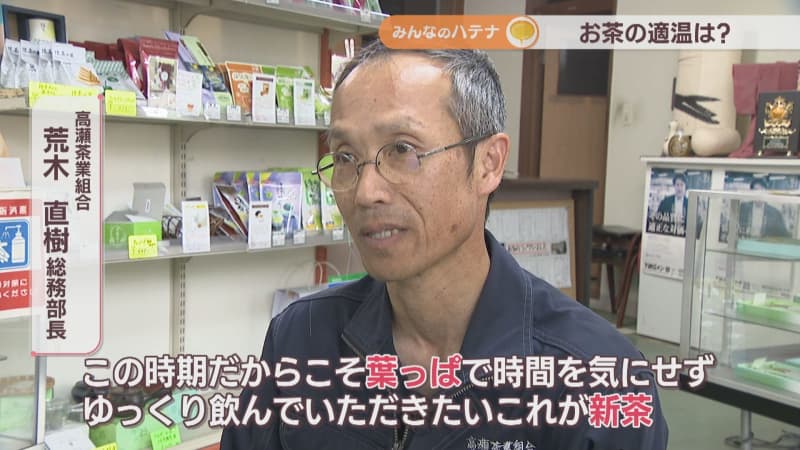

この疑問について、香川県一の茶どころとして知られる、三豊市高瀬町の「高瀬茶業組合」の荒木さんに聞いてみました。

(高瀬茶業組合/荒木直樹 総務部長)

「お茶の木はそもそもは1つですね。その中で加工方法によって、例えば緑茶にもなるしウーロン茶にもなるし紅茶にもなる」

荒木さんによると緑茶、ウーロン茶、紅茶、プーアル茶の4種類は同じ「茶の木」からできているそうです。

茶の木は、ツバキ科に分類される常緑樹で、学名は「カメリア・シネンシス」。その起源は中国と言われています。

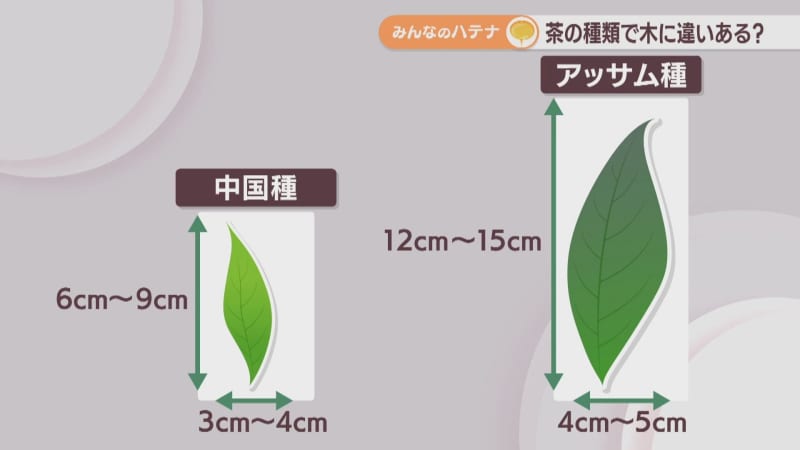

生育環境が異なると、葉の大きさや形、木の高さも異なり、大きく中国種とアッサム種の2つに分けられるそうです。

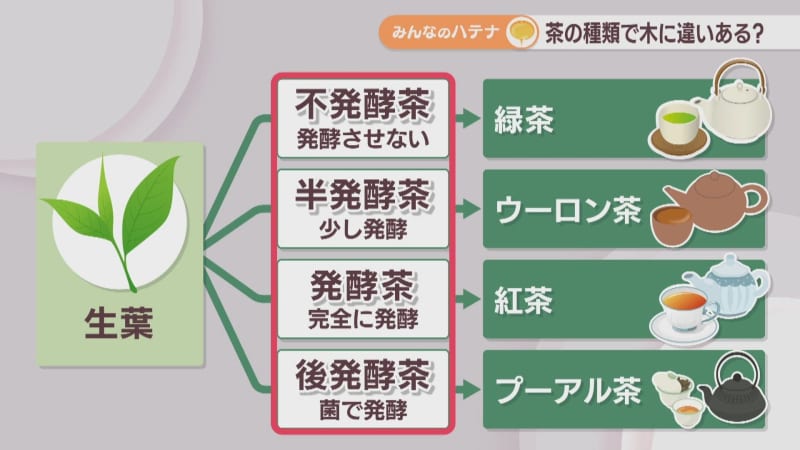

では、なぜ、同じ木から味や香りが違ういろいろなお茶が楽しめるのでしょうか? その違いの秘密は発酵の度合いなんです。

お茶は製造の際の発酵の度合いにより、4つに分類されます。①不発酵茶、②半発酵茶、③発酵茶、④後発酵茶。

今の季節に新茶としてたしなむ緑茶は、「不発酵茶」で、茶葉が美しい緑色を保つのが特徴です。

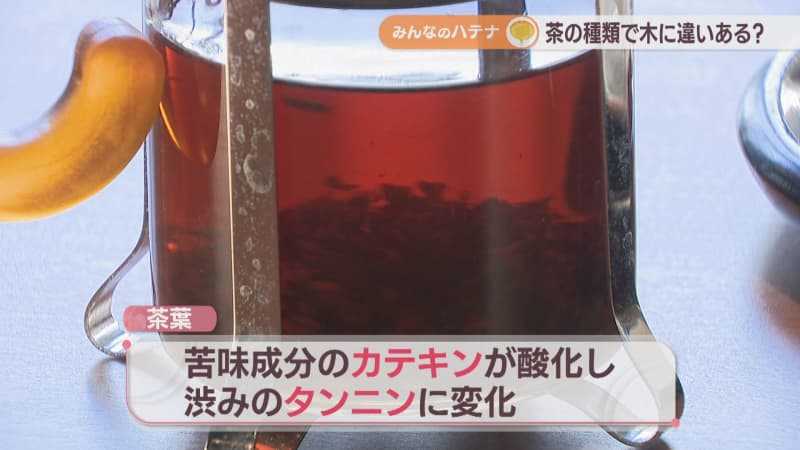

また、紅茶は「発酵茶」です。茶葉にはカテキンという苦味成分が含まれていますが、このカテキンが酸化によってタンニンへと変化し渋みへと変化します。

ほうじ茶は緑茶と同じ「不発酵茶」ですが、緑茶を焙煎したもの。香ばしさやほっこりするような味が魅力です。

「おいしくなる適温がわからない」(岡山市 たっさん 63歳)

(高瀬茶業組合/荒木直樹 総務部長)

「(緑茶は)70℃から80℃ぐらいをお勧めしております」

一般的に、おいしいお茶を入れるお湯の温度は、紅茶・玄米茶・ほうじ茶が90~100℃、煎茶・抹茶は70~80℃、玉露は50~60℃と言われています。

お湯の温度を測らずに家庭で簡単においしく入れるコツを教えてもらいました。

(高瀬茶業組合/荒木直樹 総務部長)

「急須とかお茶碗に移すことによって大体10℃ずつぐらい(湯の温度が)下がりますので、そこを目安に」

ポットから急須にお湯を注ぎ、30秒から1分ほど待ち、さらに湯呑みに注ぐと、だいたい80℃くらいになるので、その湯を急須に注いでいくと、理想の70℃となるわけです。

(記者リポート)

「いい香り。若干苦みもありますがおいしいです!」

(高瀬茶業組合/荒木直樹 総務部長)

「この時期だからこそ、葉っぱで時間を気にせずゆっくりと飲んでいただきたい。これが新茶だと思います」

八十八夜は、立春から数えて88日目にあたる日。5月初めごろが新茶のシーズンです。縁起物と言われる新茶を、ぜひおいしい温度で味わってください。