新たなeスポーツビジネスや新規参入を促すことを目的に、「e-Sports Business.jp」が実施した無料オンラインイベント「2024年のeスポーツ~未来を切り開くトレンドと戦略~」。

eスポーツ業界をけん引するキーマンとして、浜村弘一氏、古澤明仁氏、ヒョン・バロ氏が登壇。日々の活動で得た知見をもとに2024年のトレンドを語りつつ、これから取り組むべき事業や施策などをディスカッションしました。

モデレーターを務めるのはイード社長室/「e-Sportsの裏側」「e-Spots Business.jp」企画責任者の森元行氏。進行役としてディスカッションにも参加します。

浜村弘一氏が語る「公式大会の盛り上がり」

ウェビナーではまず、登壇者がそれぞれの視点から2024年のeスポーツの動向を解説。そのトップバッターとして浜村弘一氏がeスポーツ業界の「今」を俯瞰で語りました。

浜村弘一氏は老舗ゲームメディア「週刊ファミ通」の元名物編集長として知られており、現在はKADOKAWAでデジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザーを務めるとともに、一般社団法人日本eスポーツ連合の理事を務めています。

ゲームメディア出身として幅広い知見を有しており、今回は特に国際的なeスポーツ大会の盛り上がりを紹介してくれました。

スポーツの国際大会といえば、アジア競技大会、オリンピック、ワールドカップが有名ですが、eスポーツにおいてもそれら権威ある国際大会でそれぞれに動きがあり、動向に注目が集まっています。

アジア競技大会では、2023年9月に中国・杭州で実施された第19回大会にて、初めてeスポーツを正式競技として採用。2018年の第18回大会ではエキシビションとして開催されたものを昇格させる形で実施しました。

7種目あるうち、日本は『League of Legends』『STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION』『PUBG Mobile Asian Games Version』の3競技にエントリー。それぞれグループリーグ敗退、7位入賞、5位入賞という結果でした。

次回、第20回大会は愛知県でおこなわれますが、そこでもeスポーツは正式競技として実施され、それ以降の大会でも正式競技となると予想しています。

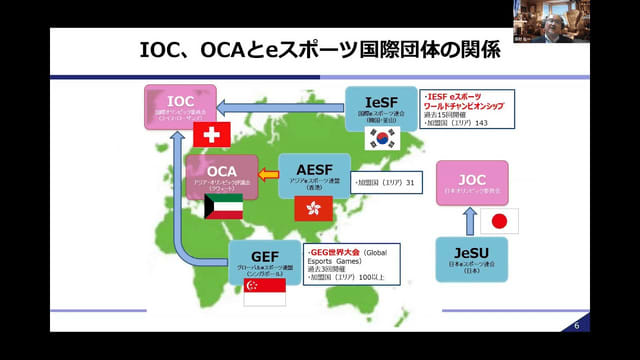

オリンピック方面では、2023年にIOCが「オリンピックeスポーツシリーズ」を開催。オリンピックそのものではないものの、IOC、国際競技連盟、ゲーム会社が連携し「eスポーツ版のオリンピック」として注目を集めました。

アジア競技大会のような有名ゲームを中心とした大会ではなく、オリンピックの種目と同様、自転車、アーチェリー、セーリング、ダンス、野球、チェス、テニス、射撃、モータースポーツ、テコンドーに関連したゲームで大会を構成。フィジカルを使ったバーチャルリアリティー系ゲームなども扱うのが特色です。

JOCもeスポーツに興味を持っており、2月の理事会では、活動方針を検討するための協議を活発化させることが報告されています。オリンピック採用での動向を踏まえ、大会の創設、選手強化、大会派遣など、従来のオリンピックと同様の扱いとして取り組むことになるでしょう。

またスポーツの祭典と言えばワールドカップがありますが、2024年の夏にはサウジアラビアで「eスポーツワールドカップ」が開催されます。賞金はなんと6000万ドル(約93億円)。19ものタイトルで王者を決定します。

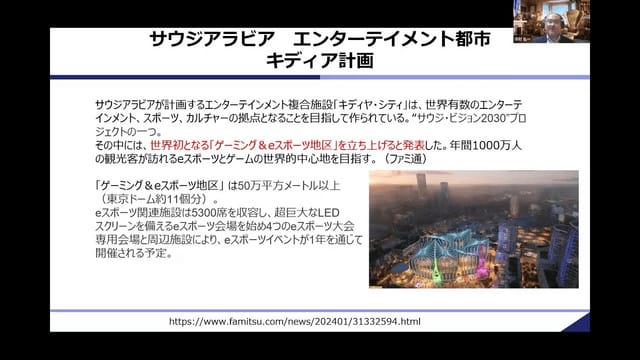

サウジアラビアがここまでeスポーツワールドカップに力を入れるのは国策「サウジビジョン2030」の影響もあるのではないかと浜村氏は分析します。サウジアラビアでは砂漠の真ん中にエンターテイメント複合施設を中心とした大きな都市を建設する計画があり、それで「脱・石油」を目指そうとしているのが理由です。

さまざまなエンターテインメントが集う街ですが、「ゲーミング&eスポーツ地区」は東京ドーム約11個分の大きさを予定。eスポーツ会場や周辺施設を建設し、1年を通じてさまざまな大会を開催する計画です。

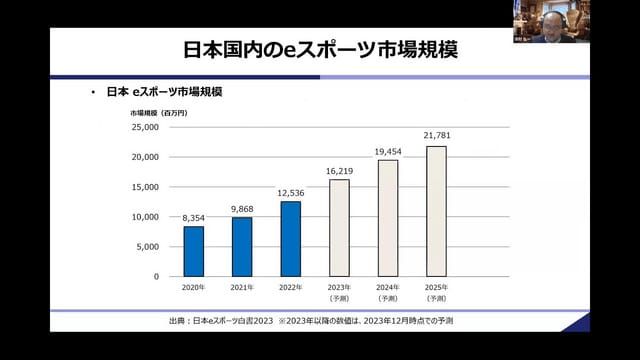

一方、日本でもeスポーツは盛り上がりを見せており、「日本eスポーツ白書2023」によれば、2024年は194億円、2025年は217億円の市場規模に成長する見通しです。

古澤明仁が語る「eスポーツ×〇〇」

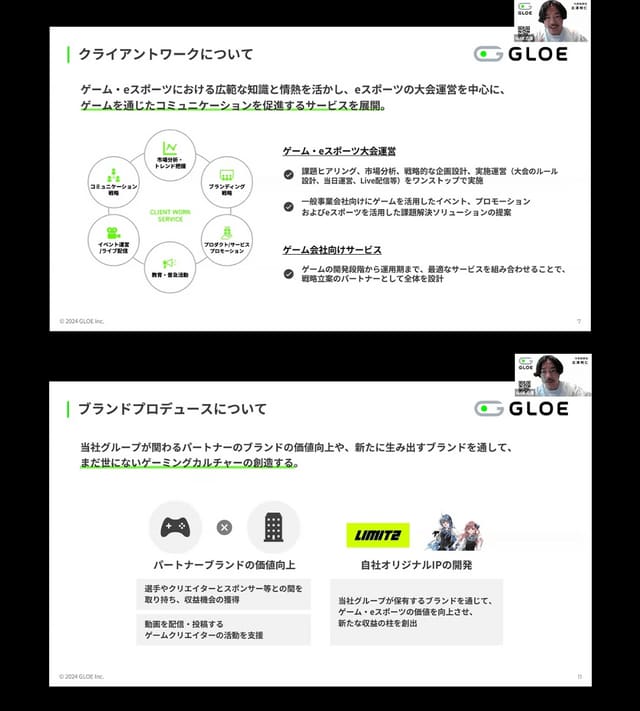

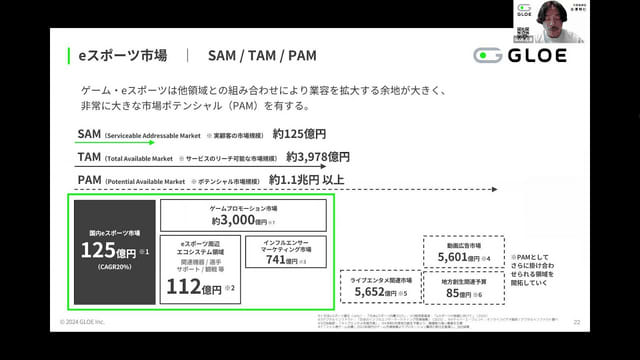

続いて登壇したのはGLOEの代表取締役・古澤明仁氏。GLOEはゲーム・eスポーツに関連する企画・制作・大会運営・プロデュースをはじめとした周辺事業をおこなっており、日本初のeスポーツ専門施設「e-sports SQUARE」を2011年に立ち上げて以来、運営をしています。

今回のセッションでは制作会社の視点から見たeスポーツということで、実際にGLOEがどのようにマネタイズをしているか、その詳しい事業内容と最近のeスポーツ業界のトレンドを語ってくれました。

GLOEが目指すのは、スタジアムを埋めるだけのeスポーツ大会だけではない、異なるアプローチでのeスポーツの活用法です。ゲームは様々なシーンに活用できるポテンシャルを秘めており、使い方によっては実生活をさらに充実させます。

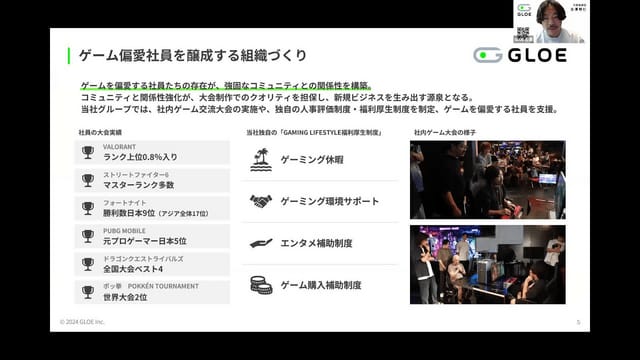

まずGLOEでは、自社の組織づくりとしてユニークな福利厚生「GAMING LIFESTYLE サポート制度」を取り入れています。たとえば人気ゲームの発売日などはソワソワして仕事が手につかないものですが、「ゲーミング休暇」を申請すれば堂々と休みを取ることができます。

またゲームのみならずエンタメを常に肌で感じ、仕事に活かしてもらうための「エンタメ補助制度」を導入。映画鑑賞やゲーム購入の補助を福利厚生の一環として提供しています。

eスポーツ関連企業といえば大会運営を真っ先にイメージする方も多いでしょう。GLOEは「ゲーム偏愛社員」が多く在籍していることもあって多くのユニークな事業を展開。大会運営はもちろんのこと、たとえば配信・動画投稿をするゲームクリエイターの活動を支援する「パートナーブランドの価値向上」、クリエイターやeスポーツチームのスポンサー仲介などをしています。

またおもにコンサルティング業務として、販売促進のためのアドバイス提供やプロデュースなど、ゲーム偏愛社員の溢れるゲーム愛やファンに近い感覚で新たな視点を与えられるのも強みです。

そのような会社を率いる古澤氏ですが、現在のeスポーツシーンは大会運営のみならず、もっと身近な部分での「ゲーム活用」に可能性を感じていると解説します。

例えば現在はゲームを活用した地方イベントや企業交流会を企画。教育や社会福祉、地方創生のような分野でも活用法は様々あり、そういった身近な部分にこそ日本における今後のeスポーツマーケティングの可能性があるのではないかと語りました。

単にゲーム大会を運営するのではなく、ゲームと、ゲームとはまったく異なる要素を掛け合わせることで発生する化学反応こそ、現在古澤氏がもっとも注目しているポイント。本イベントの後半部分で実施したディスカッションのコーナーでは、その実例も語ってくれました。

ヒョン・バロが語る「近年のeスポーツ業界の注目トピック」

3人目の登壇者は、おもにeスポーツ関連のコンサルティング業務を行う「LunaTone Inc.」のCEOヒョン・バロ氏です。

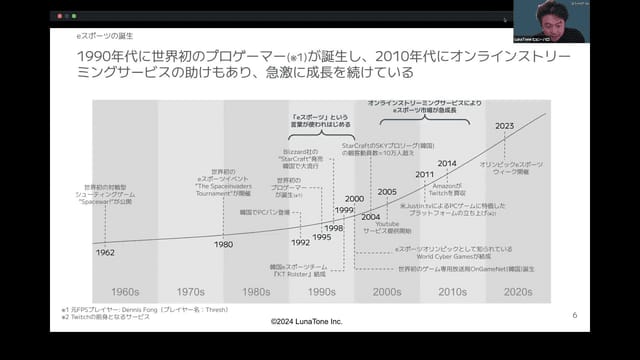

ヒョン氏がこのセッションで解説したのは「これまでのeスポーツとこれからのeスポーツ」について。おもに海外の動向に主眼を置いて現状などを語ってくれました。

日本のeスポーツシーンは海外と比べて日が浅く、ここ数年で急激に盛り上がりをみせました。そんな中で海外と比べて発達しているのがインフルエンサーを中心とした視聴文化です。

その最たる例が国内プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」です。「Crazy Raccoon」それ自体が人気であり、かつ「Crazy Raccoon」主催のゲーム大会「CR CUP」が抜群の知名度を誇っており、人気なストリーマー・歌手・VTuberが出演することでさらなるムーブメントを起こしています。

一方、アメリカでは各大学を代表するeスポーツチームが活躍しており、もはやバスケやアメフトと同様のジャンルとして大きな存在となっています。いかにeスポーツが根付いているか、また発展しているかがよく分かる事例のひとつです。

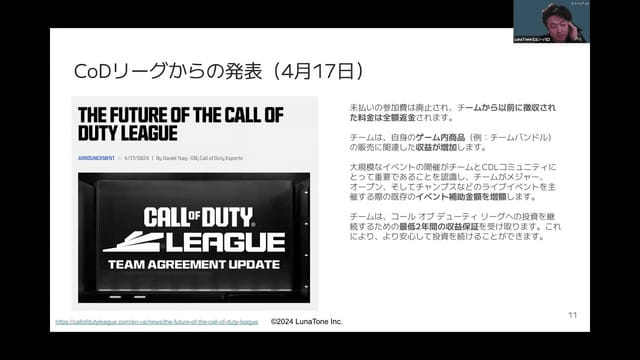

今後のeスポーツに関わるトピックとしてヒョン氏がまず注目するのはプロチームの収益に関わる部分です。ゲーム『Call of Duty』のリーグでは参加費が廃止され、以前徴収された部分が全額返金に。またイベント補助金の増額、最低2年間の収益保障などでプロチームの収益アップに貢献するとの発表が4月17日にありました。

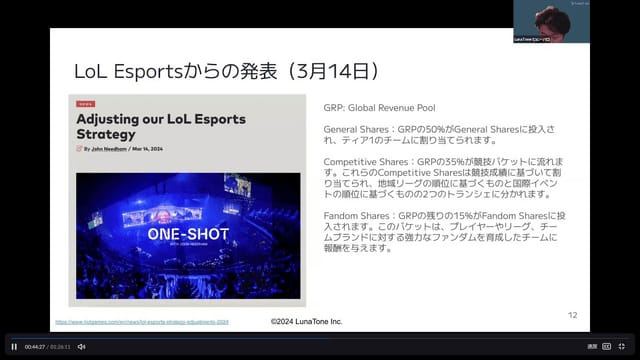

その動きはゲーム『League of Legends』eスポーツも同様で、3月14日にはサポートに関する発表が行われたばかりでした。

今後のeスポーツ業界について、アジア競技大会やeスポーツオリンピックのような公的資金で運営される大会の動向と、『Call of Duty』リーグや『League of Legends』eスポーツといった収益部分での構造改革部分で注目すべき部分があるとヒョン氏は語ります。その一方で、eスポーツの世界は世界的に見ても成熟しきっておらず、引き続きその動きを見守る必要があるようです。

新規eスポーツファンを増やしていくために/「eスポーツ × 企業ブランディング」

ウェビナーの後半はディスカッションコーナー。まだまだ日本国内では「どのように市場を拡大させるか」「どのようにeスポーツファンを獲得するか」といった部分で課題が残っていますが、その点について古澤氏はゲーム配信者(ストリーマー)などに注目しているようです。

配信者はそれぞれにファンがついていることが大きな強み。そのファンは今、eスポーツ自体に興味を持っていなくても、その配信者がプレイしたゲームや非ゲームの活動を入り口として、いずれeスポーツ事業の「お客さん」となる存在。遠回りをしているようで、実は敷居がもっとも低い部分ではないかと古澤氏は語ります。

そして日本ではダイレクトに事業をeスポーツへつなげるよりも、現状では配信者を介したアプローチのほうが向いているのではないかと分析していました。

またゲームの活用法についても古澤氏は興味深い事例を紹介してくれました。

採用時、いかに学生たちに自社に興味を持ってもらうかという部分で、社内にeスポーツ/ゲーム部を設立することを提案したことがあったそうです。楽しそうにゲームをしている社員たちの様子を写真に撮り、採用ページに掲載するだけで学生たちの共感を呼べる……。

それは採用のみならず企業ブランディングの部分でも効果があり、ゲームと何かをかけあわせるだけで無限のビジネスチャンスが生まれるという良い事例でもありました。

「eスポーツ」とひと言でくくっても、まだまだ成熟しておらず、活用の可能性が多く残されているeスポーツ業界。今後の動向にも注目です。