「母の日」(5月12日)に働くママをねぎらった家庭が多かっただろう。しかし、既婚女性が正社員して働き続けるには、まだまだ「壁」が多いようだ。

働く主婦・主夫層のホンネ調査機関「しゅふJOB総研」(東京都新宿区)が2024年5月9日に発表した調査「働く母に聞く 結婚・出産を機に『正社員』を辞めた経験は?」によると、正社員であることを辞めた「働くママ」は8割以上いることがわかった。

正社員を続けながら、育児に、仕事に、と生き生きと働くにはどうしたらよいか、専門家に聞いた。

働くママの正社員平均経験年数、わずか7年

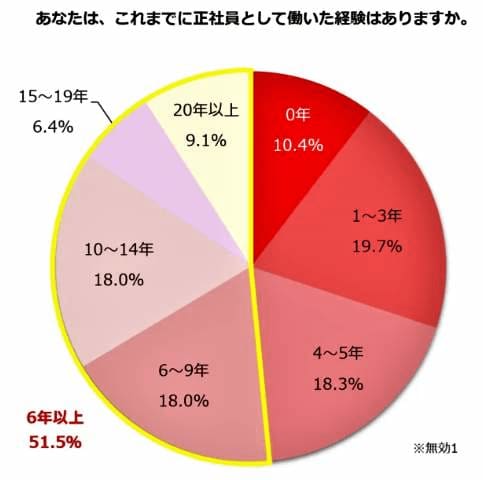

しゅふJOB総研の調査(2024年3月12日~19日)は就労志向のある既婚女性606人が対象。まず、正社員として働いた経験があるかを聞くと、9割近く(89.6%)が「ある」と答え、もっとも多かったのは「6年以上」(51.5%)だった【図表1】。

(図表1)正社員として働いた経験があるか(しゅふJOB総研調べ)

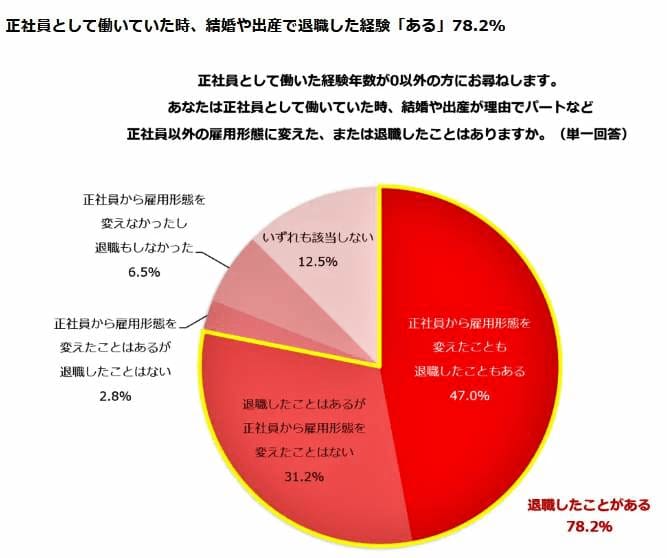

正社員として働いていた時、「結婚や出産で退職した経験があるか」を聞くと、全体では78.2%が「ある」と答えた。子どもの有無で比較すると、「子どもいる」人は80.1%、「子どもいない」人は64.5%と、子どもがいる人の退職率が15ポイント以上高くなった【図表2】。

(図表2)正社員の時、結婚や出産で辞めた経験があるか:子どもの有無の比較(しゅふJOB総研調べ)

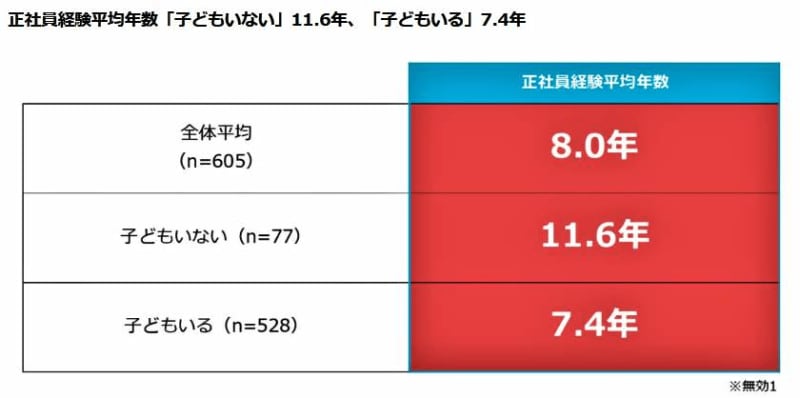

この違いは、正社員経験年数にも反映されて、全体の平均は「8.0年」だが、「子どもいない」人は11.6年、「子どもいる」人は7.4年と、4年以上もの差が出る結果となった【図表3】。

(図表3)正社員経験年数、子どもの有無の比較(しゅふJOB総研調べ)

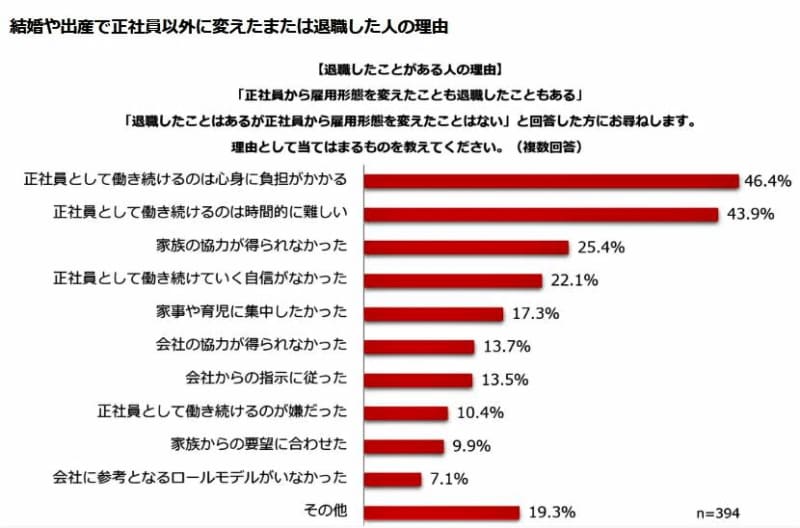

【図表4】は、結婚・出産で正社員を辞めた人に理由を聞いた結果だ。「正社員として働き続けるのは、心身に負担がかかる」「時間的に難しい」「家族の協力が得られなかった」という項目が上位に並んだ。

(図表4)結婚や出産を機に正社員を辞めた理由(しゅふJOB総研調べ)

「夫婦の思いやりがあっての、お互いの仕事、キャリア」

フリーコメントでは、社会が変わり、企業の理解が進まない限り、働くママが正社員を辞めざるを得ない状況が続くという意見が多かった。

「そもそも会社や家庭での相互理解がない。今年1年で子どもの学級閉鎖での休みが年3回、計3週間ほどありました。学童も使えず、一人で一日留守番が出来ない子をおいていくわけにもいかず、結果として休みましたが、夫は相手にしてくれず、会社からは休みが多い、と言われました」(30代:パート/アルバイト)

「アルバイトから時短(6時間)正社員登用されたが、正社員だということで一気に仕事が増え、持ち帰りサービス残業をした。結果、1日8時間以上働いたが、評価は時短だから高くされない。苦しかったし、体力的にも辛かった」(40代:正社員)

「男性の働き方や、社会のあり方が変わらないかぎり、女性がキャリアを積むのは難しい。出産によりブランクができ、復帰する土壌もなく、また子どもの育児に専念したい場合のサポートは、ほぼない。柔軟な働き方ができず、しっかり働かなくては子どもの預け先がない」(40代:パート/アルバイト)

「結婚と同時に辞めざるを得なくなり、辞めてしまいましたが、出産後も早く仕事をすればよかったなあと後悔している。歳もとり、ブランクがありすぎて、就活が大変」(50代:今は働いていない)

一方、「子どもが小さいときには、子どものとの時間を大事にしたい」とか、そもそも「女性に仕事と育児の両立を求める風潮はおかしい」と疑問を投げかる意見も目立った。

「両立という考え方をやめるべき。本気できちんとやるならば、どちらも片手間にやれるようなものではない」(40代:その他の働き方)

「育児に専念する期間があってもいい。転勤族などもいるので、ブランクに対してそこまで社会がナーバスになる必要もないのではと考えます」(50代:今は働いていない)

「どちらもというのは難しい。ダイバーシティーとか騒ぎすぎだと思う。仕事一筋の人をもっと評価すべき」(40代:今は働いていない)

「子どもが生まれるまでは、キャリア形成にも頑張っていたが、今は家庭と子どもとの時間を大切にしたいので、キャリア形成よりも短時間勤務で、子どもの病気で休みやすい仕事を求めている」(40代:SOHO/在宅ワーク)

「幼少期の数年は、子どもとの生活を優先したい。その後にキャリアアップ可能なようにブランクがあっても活躍できる社会が望ましい」(50代: パート/アルバイト)

何より、「夫婦で話し合おう」という意見が目に付いた。

「夫婦お互いの思いやりがあっての、お互いの仕事、キャリア。他人や国に頼る前に、まずは家族での話し合い」(50代:パート/アルバイト)

外で働くこと、家事育児に頑張ること...ともに「活躍」

J-CASTニュースBiz編集部は、研究顧問として同調査を行い、雇用労働問題に詳しいワークスタイル研究家の川上敬太郎さんに話を聞いた。

――既婚女性の正社員経験平均年数は、子どもがいない人は11.6年ですが、子どもがいると7.4年とグッと減ります。子どもができると、さらに正社員でいることが難しくなる一番大きな理由は何だと思いますか。

川上敬太郎さん 正社員と呼ばれる働き方は雇用が安定する反面、職場から強い束縛を受ける面があります。そのため、家庭まわりに「工数」がとられるほど正社員として働き続けることは難しくなり、退職や他の雇用形態への変更を余儀なくされやすくなります。

結婚すると夫との共同生活が始まり、女性は家事負担が増えます。「大人」である夫は基本的に自分一人でも生活していくことができますが、「子供」がかかわる育児の場合はそうはいきません。特に、生まれたばかりのころは昼夜問わず24時間付きっきりになったりします。

そのため必要となる「工数」は大きく跳ね上がります。さらに子どもが2人、3人となると、その分負担が増えて仕事から離れる期間なども長くなりがちですし、復職してもお子さんが小さいうちは正社員以外の働き方になりがちです。

――フリーコメントをみると、正社員を辞めることが不本意だった人が多い一方、「両立という考え方を捨てるべき」と、正社員を辞めることを肯定する意見も一定数存在します。こういう意見はどう思いますか。

川上敬太郎さん 職業キャリアを発展させていくのであれば、正社員として働き続けたほうが、希望に近い経験やスキルを身につけやすくなります。その場合、お子さんが生まれた後はできるだけ早い段階で保育園に預けるなどして職場復帰するという選択になると思います。

一方で、お子さんが生まれたら、お子さんとの貴重な時間を優先して育児に専念したいと考える人もいます。これらの考え方は人によって異なりますが、どちらか一方が正しいということはありません。どちらも尊重されるべきものなのだと思います。

――川上さんが、フリーコメントで一番心に響いたものはどれですか。私は「夫婦お互いの思いやりがあっての、お互いの仕事、キャリア。他人や国に頼る前に、まずは家族の話し合い」でした。

川上敬太郎さん どのコメントも心に響くものばかりですが、「子どもにどこまで時間や労力をかけるか次第でもある」という言葉は印象的でした。

家事も同じですが、どこまで手をかけるかで費やす時間も労力も変わってきます。そして、どこまで時間や労力を費やせばよいのかに、決められた正解はありません。

家事も育児も仕事も、どれかに専念しても、両立させるのであっても、取り組み方は人それぞれです。どのように取り組んでも一所懸命な姿は尊いものです。

よく「女性活躍」という言葉が使われますが、外に出て働くことも、家事や育児にがんばることも、いずれも「活躍」に違いありません。それが、ともすると「活躍=外で働くこと」と限定的な図式で受けとられてしまいがちなので、注意が必要だと感じます。

夫婦が対等に仕事と家庭を両立させるモデルを標準に

――なるほど。川上さんは、ズバリ働くママが正社員を辞めずに働き続けられるようにするには、何が一番大切と思いますか。

川上敬太郎さん 夫と話し合って家事や育児などの負担がママだけにかたよらないようにするとか、仕事する際に休みがとりやすくするなど、大切なことはたくさんあると思います。なかでも1つ挙げるとしたら、家庭の事情に合わせて柔軟な働き方を可能にすることが重要なのではないでしょうか。

いかなる事情があっても1日8時間以上、週5日勤務、職場への出社を義務づけるという環境だと家庭とのバランスをとるのは至難のワザです。フレックスや在宅勤務などを状況に応じて柔軟に使えるだけで、働きやすさは大きく変わってきます。

柔軟な働き方が選択できれば、たとえば仕事中に子どもが急に熱を出してしまった場合などでも、「一旦中抜けして、状況が落ち着いたら自宅で続きを終わらせよう」などと時間の調整がしやすくなります。

――そのほうが、仕事で成果も出しやすくなりますよね。

川上敬太郎さん そのとおりです。逆に、柔軟性が担保できないと、仕事をやりきれず他の社員にしわ寄せがいきやすくなったり、職場に隠してサービス残業などで対処してしまったりする可能性があります。

――今回の調査で、特に強調しておきたいことがありますか。

川上敬太郎さん 調査では働くママにフォーカスしていますが、これは男性も含めてすべての働き手に関わっているテーマです。

働くママが抱えている課題だからと、「女性活躍」の枠の中だけで考えてしまうと、対応を間違えるということです。

これからは性別問わず、だれもが家事や育児に携わり、仕事との両立に悩むことになる時代です。そんな未来像に、目を向けておく必要があります。

ご家庭ごとに最適な形が異なるので、専業主婦や専業主夫という形ももちろんよいのですが、夫婦が対等に仕事と家庭を両立させるモデルを標準形態の1つとして考えておかないと、時代が進むにつれて、職場も家庭も現実とのギャップに振り回されていくことになるのではないでしょうか。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)