大東建託は2024年5月15日、いい部屋ネット「街の住みここちランキング2023」の自治体別データ集と総評レポートを公開した。レポートでは「消滅可能性自治体と住みここちおよび幸福度の関係」を分析。すでにある濃密な人間関係が、消滅可能性自治体の評価に影響していることが示唆された。

「街の住みここちランキング2023」は、大東建託が全国1,891市区町村に居住する20歳以上の男女80万6,722人を対象に居住満足度を調査したもの。2023年5月発表の「首都圏版」を皮切りに、約1年にわたって全国各地のランキングを発表してきた。

今回発表された総評レポートによると、住みここち評価(100点満点)と2020年を100とした2050年の人口指数は、消滅可能性のある自治体(以下、消滅可能性自治体)の住みここち評価で相対的に低く、住みここち評価が高まっても人口の増え方が小さいことが明らかとなった。

また、消滅可能性自治体の出身者は、すべての属性で「地元にいる」場合よりも「地元を出た」場合のほうが高くなっている。男女差でみると、女性のほうが「地元にいる」場合よりも「地元を出た」場合の幸福度の上昇度合いが大きく、特に未婚の子供無女性の差は0.28ともっとも大きかった。

次に、重回帰分析による生活利便性因子と親しみやすさ因子の関係をみると、消滅可能性自治体の住みここち評価が低いのは、生活利便性因子、親しみやすさ因子の影響が特に大きいことがわかった(偏回帰係数も大きく、因子得点も大きなマイナス)。これはスーパーなどの商業施設が少ないことに加え、すでにある濃密な人間関係(新しい住民への受容性)が要因となっている可能性があるという。

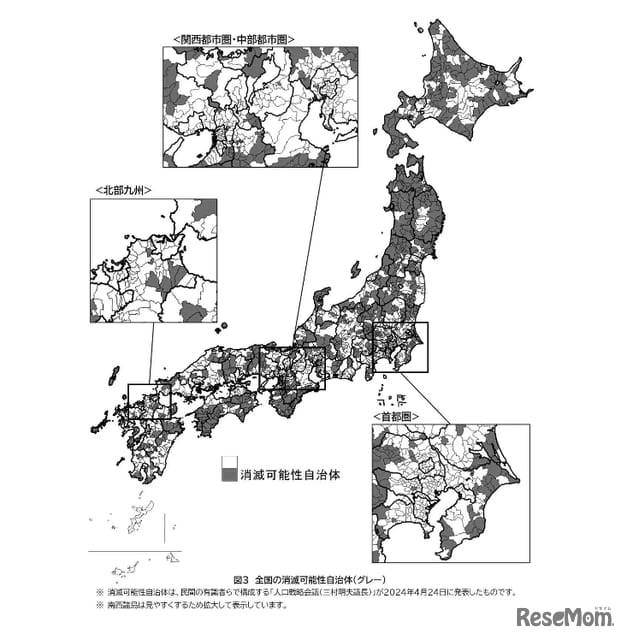

民間の有識者グループ「人口戦略会議」が4月に発表した全国の地方自治体に関する人口分析によると、消滅可能性自治体は全体の4割にあたる全国744自治体。大東建託の分析結果も踏まえた地域活性化が望まれる。

大東建託では、総評レポート公開にあわせて自治体別の評価データも一般公開。全国の自治体別の居住者による評価データをExcelのデータで提供し、8つの因子別評価データなども掲載している。

川端珠紀