イメージ画像

キャッシュレス社会が進みつつも、今も私たちの生活に身近な「紙幣」。そのデザインを変える「改刷」が今年、行われます。

財務省によると、新紙幣の発行は7月3日。偽造抵抗力強化などの観点から様式を新たにして製造することを決めたといいます。

現在発行されている1万円と5千円、千円の日本銀行券は、新しい柄の紙幣の発行が開始された後も、引き続き使えるといい、財務省は「『現行の日本銀行券が使えなくなる』などを騙った詐欺行為(振り込め詐欺など)にご注意ください」と呼びかけています。

国立印刷所が、新紙幣に描かれた偉人、その経歴を紹介しています。

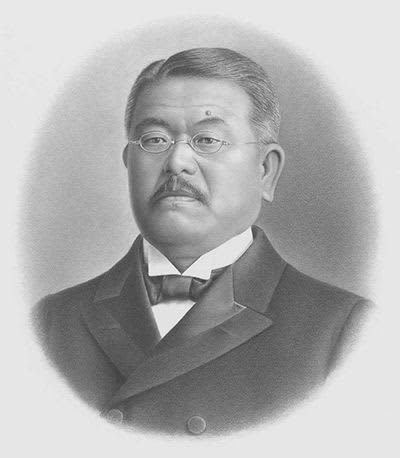

新1万円札は渋沢 栄一氏

渋沢栄一氏

1万円札に採用されたのは、渋沢栄一氏(しぶさわ・えいいち、1840~1931年)です。

埼玉県深谷市出身の実業家。27歳の時、第15代将軍となった徳川慶喜の実弟徳川昭武に随行し、パリ万国博覧会を見学するほか欧州諸国を訪問しました。

明治維新が起こり、欧州から帰国すると、静岡に「商法会所」を設立。その後、明治政府に招かれ、井上馨のもと、大蔵省の官僚として、造幣、戸籍、出納など、さまざまな政策立案を行い、新しい国作りに深く関わります。

退官後は実業界に転じ、第一国立銀行、東京商法会議所、東京証券取引所などの企業や団体を設立・経営。生涯に約500社の企業に関わったとされ、「日本近代社会の創造者」と称されています。

新5千円札は津田梅子氏

津田梅子氏

新5千円札は、津田梅子氏(つだ・うめこ、1864~1929年)です。

東京出身の女子教育家で、女子英学塾(現・津田塾大学)の創設者でもあります。幕末の農学者で、江戸幕府の外国奉行支配通弁(通訳官)を務めていた津田仙、初子夫妻の次女。

1871年、6歳の時に日本最初の女子留学生として岩倉遣外使節団と共に渡米。ワシントン近郊のジョージタウンに住むランマン夫妻の元に約11年間滞在し、17歳で帰国。華族女学校教授に就任します。

女性の地位を高めるために自分自身の学校を作りたいと願う梅子は再度留学を決意。1889年、再渡米し、ブリンマー大学で生物学を専攻。

1892年に帰国。華族女学校、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)で教鞭を執った後、1900年、女子英学塾を創設。生涯を通じて、女性の地位向上と女子高等教育に尽力しました。

新千円札は北里柴三郎氏

北里柴三郎氏

新千円札は、北里柴三郎氏(きたさと・しばさぶろう、1853~1931年)です。

熊本県小国町出身で、「近代日本医学の父」と呼ばれる微生物学者・教育者。1871年、18歳で古城医学所兼病院(現・熊本大学医学部)にて、オランダ人軍医マンスフェルトに師事し、医学の道へ。

1874年、東京医学校(現・東京大学医学部)入学。在学中に予防医学を生涯の仕事とすることを決意し、卒業後は内務省衛生局に勤務します。

1885年からドイツのベルリン大学に留学し、コッホに師事。1889年、世界初の破傷風菌培養に成功し、翌年には破傷風菌抗毒素を発見して世界を驚かせます。さらにそれを応用して血清療法も確立。

1892年に帰国後、伝染病研究所を創立。1894年には、ペストの原因調査のため香港に赴きペスト菌を発見します。その後、慶応大学医学部の創設、日本医師会などの医学団体や病院の設立など、社会活動も積極的に行いました。