加藤さくらさん(43歳)、悠太さん(46歳)夫婦には、16歳のゆとりさん、14歳の真心(まこ)さんの2人の娘がいます。真心さんは生後9カ月のときに福山型先天性筋ジストロフィー(福山型)と確定診断をされました。

生後3カ月のころから「長女と比べて何かおかしい」と感じていたさくらさん。病気が診断されたころまでのことを聞きました。

全3回のインタビューの1回目です。

徐々に体の機能が失われていく難病を小4で発症。急に落ち着きがなくなり、最初は発達障害だと思っていた【副腎白質ジストロフィー体験談・医師監修】

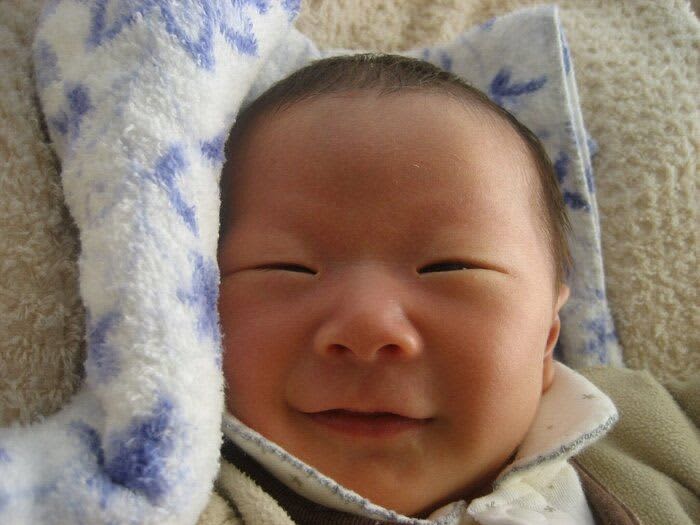

出産直後、上手におっぱいを飲んだ二女。その姿を今もはっきり覚えている

さくらさんと悠太さんは、同じ英会話スクールの会社で働く同僚でした。

「実は夫はまったくタイプではなかったんですが、ある日突然、夫と2人で老後を過ごすイメージがふっと浮かんだんです。あれ、この人なのかもしれないって思っちゃって・・・。気も合うし、2人で心理学を学ぶなど共通点もあり、結婚することになりました。私が25歳、夫が27歳のときです」(さくらさん)

悠太さんは、さくらさんに贈る結婚指輪の裏に「Seize the day」(今を生きる)と刻みました。

「結婚当時は、もっとロマンチックな言葉にしてくれればいいのに!と思ったんですよね。でも、『人生をめいっぱい楽しむために今を大切にしよう』という夫の思いが込められたこの言葉は、のちのち、私たち家族のテーマになりました」(さくらさん)

まもなく妊娠し、さくらさんが26歳、悠太さんが28歳のとき、長女ゆとりさんが生まれます。

「妊娠する前から、夫婦ともに『ゆとり』という言葉を気に入っていたので、長女の名前は迷うことなく決まりました」(さくらさん)

できればもう1人の女の子がほしい、と考えていたさくらさん夫婦。2年後の2010年3月12日、望みどおり2人目の女の子が生まれました。

「2回目も安産で、夫が立ち会う中、4時間ちょっとで生まれました。カンガルーケアのとき、とても上手におっぱいを飲んでくれたのをはっきり覚えています。自分の心に素直に、まっすぐに生きてほしい。そんな思いを込めて真心と名づけました」(さくらさん)

精密検査を受けた病院で「検査結果はご夫婦一緒に聞いてほしい」と・・・

「3カ月になるまでの真心はよく寝てよく飲む、手のからない子だった」と、さくらさんは振り返ります。

「真心の母子健康手帳の生後1カ月の記載で『子育てについて困難を感じることはありますか』という質問に、『いいえ』と答えています。ところが、生後3カ月の同じ質問には『はい』。3カ月の時点で、長女と成長が明かに違うと感じていたんです。

3カ月を過ぎても首がぐらぐらしているし、ブランケットをけるなどの足の動きも見られませんでした。

小児科の先生や保健師さんなどに、健診のときや、そのほかのタイミングなどで相談したけれど、いつも返事は『成長がゆっくりなだけですよ~』。

成長のスピードは一人一人違うから、真心なりの成長を見守ろうとは思うのですが、子育て広場などで同じくらいの月齢の子を見るたび、「真心と全然違う」と感じ、不安は大きくなるばかりでした」(さくらさん)

生後6カ月になっても首がすわらず、寝返りもしない真心さんを見て、さくらさんは一つの決心をします。自己負担となる任意の6カ月健診を受診することです。

「何か原因があるならはっきりさせたい、そう思ったんです。でも、6カ月健診で真心を診ていた先生の表情がどんどんけわしくなり、『近くの大きい病院に紹介状を書くからすぐに精密検査をして』と言われたときは、『やっぱり単に成長がゆっくりなわけではないんだ』と、不安が最高潮に達しました」(さくらさん)

数週間後、紹介された病院に検査入院をすることになりました。悠太さんは仕事に行かねばならず、付き添ったのはさくらさん1人でした。

「検査を待っている病室に来てくれたベテランの先生が、『月5~6人は成長が遅いって受診するけれど、たいていは何にもないから大丈夫』と笑顔で言ってくれたんです。ベテランの先生がそう言うなら心配しなくていいのかなと、緊張が一気にほぐれました。だから頭部MRIと血液検査が終わって、結果を病室で待つ間は、結構リラックスしていたんです。

ところがその後、夫はどこにいるかと問われ、そして、『ご夫婦一緒に結果を聞いてほしい』と言われてしまったんです。その言葉にうろたえないわけありません。『よくない結果が出たんだ・・・』と、またもや不安のどん底に落とされました」(さくらさん)

「筋ジストロフィーって何?」。夫の反応を見て、とても深刻な病気だと気づく

病院の先生からの言葉を電話で悠太さんに伝え、来てくれることになりました。

「夫の到着を待つ間、私の心は不安で張り裂けそうでした。ところが、あとで聞いたら、夫は少しも心配していなかったそうなんです。『夫婦で食い違いが出ないように検査結果は一緒に聞いてほしいんだろうな』くらいに考えていたとか。

当時、夫はアメリカのMBA留学をめざしていた時期だったので、電話をしたときはカフェで英語の勉強中だったそう。

夫は楽天的な性格な上、目の前にはっきり結果が出るまでは、そのことについて思い悩まないタイプなんです。このときの夫婦の気持ちには、ものすごく温度差があったと思います」(さくらさん)

親子3人で個室に通され、先生が差し出した診断書には、「筋ジストロフィーの疑い」と書かれていました。

「病名を見たとき、私は正直ピンときませんでした。そんな病気の人のことをテレビで見たことある気がする、くらいの知識しかなかったからです。

でも、隣に座る夫は診断書を穴が開くほど見つめ、徐々に呼吸が荒くなっていきました。楽天家の夫がそんなふうになるのを見て初めて、すごく重い病気なんだと理解したんです。

そして先生から告げられたのは、『お父さん、お母さん、覚悟してください。進行性の病気です。立つことも歩くこともできないでしょう』でした」(さくらさん)

筋ジストロフィーの中でも、もっとも疑わしいのが「福山型」でした。

「その日、真心はまだ入院していたので、夜中に病室をそっと出て、スマホで病気のことを検索しまくりました。調べれば調べるほど、「歩行ができるようになるのはまれ」「文章で話せるようになるのはまれ」「平均寿命は12歳前後」など、絶望的なことしか出てきません。真心がそんな恐ろしい病気だなんて信じられず、ひと晩中眠れませんでした。

翌日、検査入院した病院を退院した足で、東京女子医科大学病院(以下、女子医大)を受診することになっていました。女子医大は福山型を最初に報告した福山幸夫先生がいた病院で、その後も福山型の研究が進められていたからです。仕事を休んだ夫が迎えに来てくれました。夫も同じく一睡もできなかったとのこと。夫婦ともにとても暗い気持ちで女子医大に向かいました」(さくらさん)

女子医大では、これまでの検査結果から、ほぼ福山型に間違いないとの診断。確定するために、後日改めて検査入院をすることになりました。

「帰り道で夫が泣いていたんです。知り合って5年以上たつのに、夫が泣く姿を見るのは初めてのことでした。ショックが大きすぎて、このとき何か話したのか記憶にありません。話をする余裕はなかったかもしれません。ただ、とても楽天家の夫が泣いていた、ということだけは鮮明に覚えています」(さくらさん)

福山型と確定。自分を責め、感情のコントロールができなくなる

その後の女子医大での検査により、真心さんは福山型と確定診断を受けました。生後9カ月のときのことです。

「先生の説明によると、福山型は、タンパク質をつくるための設計図に余計な情報が書き込まれてしまうことで起こる病気なんだそうです。この突然変異は弥生時代に日本人の祖先に起こったもので、日本人特有の病気だとか。1960年に女子医大小児科名誉教授の福山幸夫先生が初めて報告したから、『福山型』という名称がついたそうです。

確定診断がついたとき最初に思ったのは『なんで真心がそんな怖い病気にならなきゃいけないの?』。はいはいもあんよも、おしゃべりもできないばかりか、医療的ケアがなければ生きられないなんて悲しすぎる。遺伝性の病気っていうことは私が悪いんだと自分を責め、精神的にすごく不安定になりました。

たとえば、娘2人を連れて買い物中、書店で手にした医学書の福山型の解説で、『寿命10代』という文字が目に飛び込んできた瞬間、心拍数が一気に上がり、立っているのがやっとな状態に。子どもを連れて帰れる自信がなく、母に『迎えにきて!』と電話で助けを求めました。それくらい感情をコントロールできなくなっていたんです」(さくらさん)

悠太さんは淡々としているように見え、そのことに不満を感じたそうです。

「毎日よく寝るし、仕事にもちゃんと行くし、真心の病気のことをあまり考えていないように思えたんです。でも最近、当時のことを聞いたら、毎日何をしていたのか覚えていないって。夫も相当にショックを受けていたんですよね。お互いの気持ちをちゃんと伝えるべきだったと今ならわかります」(さくらさん)

「ふくやまっこ」たちのキラキラした笑顔が、前を向いて歩く力をくれた

先の見えない不安の真っただ中にいたさくらさんが、「砂漠でのたうちまわっているときにオアシスを見つけたよう」と語るのが、「ふくやまっこ」のコミュニティーとの出会いでした。

「病気のことはお医者さんに聞いたり、ネットなどで調べたりすればわかるけれど、同じ病気の子がどんな生活をしているのか知りたい、ママ・パパの話を聞きたい、そう考えるようになりました。当時のSNSはmixiが全盛だったので、福山型のコミュニティーがないか探してみたんです。すると、何十家族も登録している『ふくやまっこ』というコミュニティーが! 福山型の子どものことを『ふくやまっこ』とかわいい名前で呼ぶのも好印象で、即、入会を申請。関東在住のご家族にメッセージも送り、真心と同じ年齢の男の子がいる方と会うことになりました」(さくらさん)

同じ境遇のママと、病気のこと、子どものこと、宣告されたときのことなど、たくさんのことを話しているうちに、さくらさんの気持ちに変化が起こりました。

「ふくやまっこはたくさんいる、私と同じ体験をした親もたくさんいる。それがわかったら、病気が“特別なもの”ではなく思えたんです。しかも、コミュニティーの集まりで会う家族は、みんな明るくて幸せそう。何より、ふくやまっこはだれもが天真爛漫でいつもニコニコしています。私が真心の病気を受け入れることができたのは、ふくやまっこたちの笑顔とその家族のおかげです。

真心が1歳の誕生日を迎えるころには、前向きに生きていこうと思えるように。そして、私の結婚指輪に刻まれた『今を生きる』が、わが家のテーマとなりました」(さくらさん)

お話・写真提供/加藤さくらさん 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部

「長女と違う」というばく然とした不安が、まさか福山型という重い病気にあったとは考えもしなかったさくらさん。押しつぶされそうな不安を乗り越え、家族4人で「今を生きる」ために、前を向いて歩いていく決心をしました。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2024年4月の情報であり、現在と異なる場合があります。