5月18日、19日に東大本郷キャンパス・弥生キャンパスにて開催される五月祭。出展される模擬店の一つに、再生水や汚泥肥料といった下水道資源を活用した食材で作った、じゃがバターと日本酒を提供する「SDGs酒場」がある。工学系研究科都市工学専攻都市環境工学コースの修士1年生が主体となり、運営する企画だ。今回は「SDGs酒場」企画の背景として、日本の下水道資源利用の現状や課題を下水道システムイノベーション研究室の加藤裕之特任准教授に聞いた。また、企画責任者の渡邊莞爾さん(工学系研究科・修士1年)に企画の詳細と出展の経緯を聞いた。(取材・松崎文香)

し尿を利用していた江戸時代の日本 再び循環型の社会へ転換を

──下水道資源には、微生物による有機物除去などの水処理後の沈殿物である下水汚泥と、下水処理水があります。利用できる水質まで処理された水を「再生水」とも言います。再生水の利用価値について教えてください

簡単にいうと再生水は、下水中の汚れをとった後の水です。元々価値がある資源なのですが、日本の場合は処理後の水をそのまま川に流すことが多かった。それは1970年代、公害で川や湖が非常に汚染されている中「汚れた川をきれいにする」という発想で日本に下水道が普及したからです。川を汚さないために下水処理を始めたので、処理してきれいになった水は川に流して終わり、が当たり前でした。

私が国交省で働いていた時、海外から来たお客さんを下水処理場に案内する機会があったのですが「なぜこんなにきれいな水をそのまま捨てるのか」と驚かれました。特にアフリカやインドの方からは、処理水のようにきれいな水は使って当然だと言われましたね。最近は「循環型社会」が推進されるようになって、日本でも処理水の利用が進んできました。

上水は、ダムなどの遠い場所から運んできて浄水処理を施し、ポンプ圧送される「エネルギーのかかる水」です。一方で再生水は、我々が住んでいる場所で生まれる身近な水です。日本には水資源そのものは結構あるので、身近でエネルギーをあまり使わない、というのが再生水の価値だと思います。

再生水には、エネルギー源としての価値もあります。下水は1年を通じた温度変化が少なく、外気温と比べて夏は冷たく冬は暖かいので、下水熱を利用した地域冷暖房の設置が可能です。下水は身近な場所にあるため、遠くで発電して運んでくる場合と比べてエネルギー損失が少ないのもメリットですね。

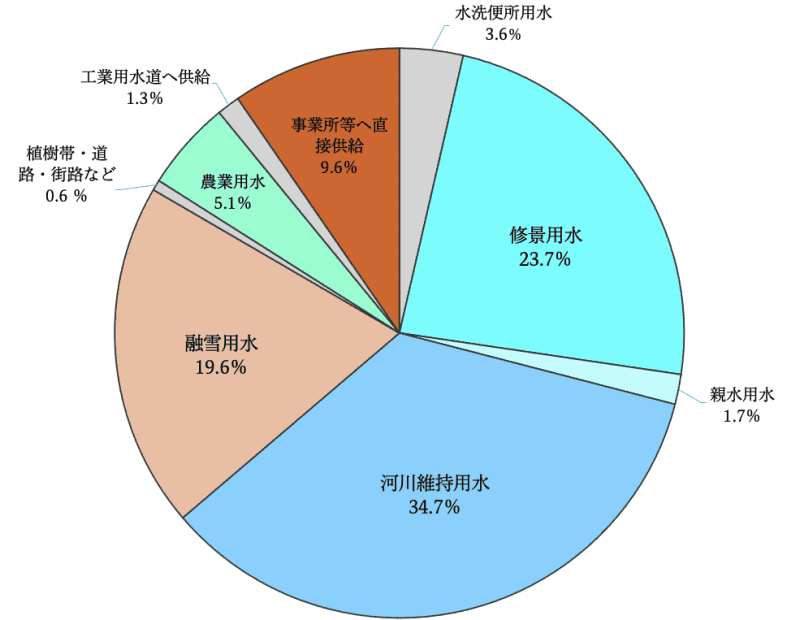

──国内では、現状どのように再生水が利用されているのでしょうか

水量が少なくなった川に流したり、修景用水として利用したりするケースが一番多いです。こうした用途で再生水を利用する国は、日本以外にありません。水を景観として美しく見る文化とも関連しているかもしれませんね。

再生水は農作物を作る上で重要な窒素分を多く含むので、農業用水として利用されることもあります。例えば山形大学では、牛豚用の飼料用米を育てるのに利用しています。米は窒素分が多いとタンパク質量が多くなり、人間には苦く感じるのですが、牛豚はよく育ちます。もしかすると、牛豚も「苦い」と思っているかもしれませんが(笑)。

──下水汚泥の肥料としての利用について教えてください

下水汚泥を発酵させて堆肥化したものがメインで使われています。最近では、下水汚泥からリンだけを取り出して、化学肥料の原料として利用する場合もあります。

下水を肥料として利用するのは、今に始まったことではありません。下水道はありませんでしたが、江戸時代の日本でもトイレからし尿を集めて、肥料として利用していました。し尿を肥料に使うという文化がなかった、同時代のロンドン・パリと比べて、江戸のまちは清潔だったそうです。

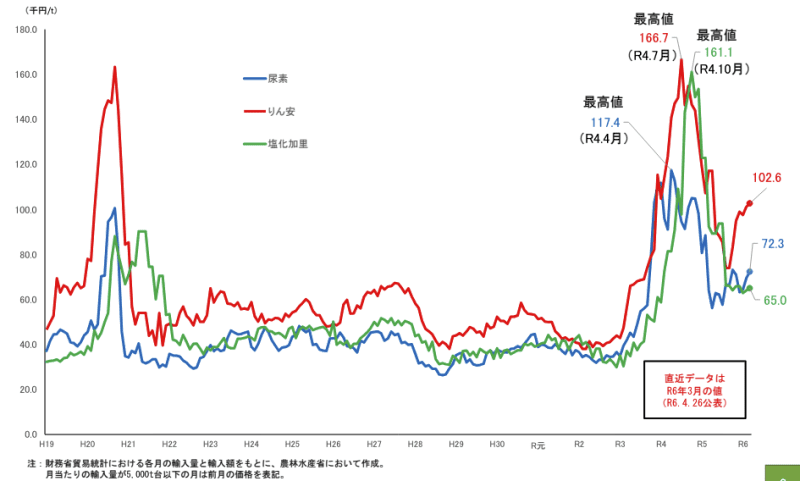

しかし、その後化学肥料が広まったことにより、自分たちのし尿を使う文化は廃れました。下水道事業が始まった後も、農業利用をする例は細々とはありましたが、やっぱり農家の方にとっては化学肥料を使う方が主流です。

近年、ウクライナ情勢の影響で、リン・窒素・カリウムを主成分とする化学肥料の価格が4倍から5倍に急騰したことで汚泥肥料を取り巻く状況が変わりました。化学肥料より汚泥肥料の方が数倍安いからです。日本は化学肥料の原料を99%輸入に頼っていて、供給が非常に不安定です。特にリンは、ハーバー・ボッシュ法で合成できる窒素分と異なり、化学的な合成ができません。安全保障の観点からも汚泥肥料は注目されており、国は「食料安全保障強化政策大綱」において、2030年までに下水資源利用の肥料利用量を倍増し、肥料の使用量(リンベース)における国内資源の割合を40%まで拡大する目標を立てています。

私が見る限りですが、微生物が多い汚泥肥料を使うと品質の良い作物が取れたり、病害や連作障害に強かったり、といった良い影響があるとの結果が出ています。汚泥肥料を利用する農家さんにもいろいろな動機がありますが、ぜひ安いからというだけでなく、汚泥肥料の良い面に注目してもらえればと思っています。

また、汚泥肥料にはお金が地域から出て行かないというメリットもあります。地域の下水道資源を使って作った肥料をその地の農業で利用することで、モノだけでなくお金も地域で循環します。

──汚泥肥料のデメリットについて教えてください

一番は、下水や「汚泥」という名前のイメージですね。重金属など「何か入っているんじゃないか」という不安を抱く農家の方もいます。国交省時代には、下水道資源の肥料利用を推進するプロジェクトに「BISTRO下水道」という名前をつけて、イメージ向上を測りました。

──下水道資源を利用した食材に抵抗感がある人に向けて、メッセージはありますか

まず食べてからものを言ってください(笑)。

し尿を農業に利用していた江戸の歴史も、後押しになるかもしれません。発生した汚泥の8〜9割が肥料に利用されるフランスでは、土から育った農作物を食べて出たものは、また土に戻すという思想があるそうです。日本も昔はそうだったのかもしれませんね。

世界的にはこれから人口が増え、食べ物とエネルギーがますます重要になっていきます。日本はどちらも弱い分野ですが、経済の高度成長が期待できない日本では、循環型の社会を作っていくしかない。今が社会の転換の正念場です。

一味違う”飲食体験を 下水道資源を生かした食材で五月祭に出店

──「SDGs酒場」はどんな企画ですか

下水道で汚水を処理する際に発生する下水汚泥や下水処理水など、下水道資源に注目した企画です。下水汚泥から作った肥料を使って栽培したじゃがいもを、じゃがバターにして提供します。調理に使用する鉄板は、マンホールを摸した「マンホール鉄板」です。再生水を使って育てた米から作った日本酒も併せて提供します。

当日は、じゃがバターと日本酒を提供するだけでなく、下水道資源に関するポスターも掲示する予定です。

──どのような食材を利用するのでしょうか

じゃがいもは、鹿児島県の徳之島と佐賀県の農家が汚泥肥料を使って栽培したものです。徳之島では、給食センターや病院などから発生した生ごみと下水汚泥に対し、牛ふんなどから作った堆肥を加えて堆肥化し、島内の畑で利用しています。佐賀県では、佐賀市下水浄化センター内に建設された堆肥化施設で、下水汚泥を高温発酵させることにより肥料化しており、直接農家さんに販売しています。佐賀のジャガイモの収穫時期は5月下旬が一般的なので、五月祭に間に合うよう、農家さんには早めに植えてもらうなど、協力していただきました。

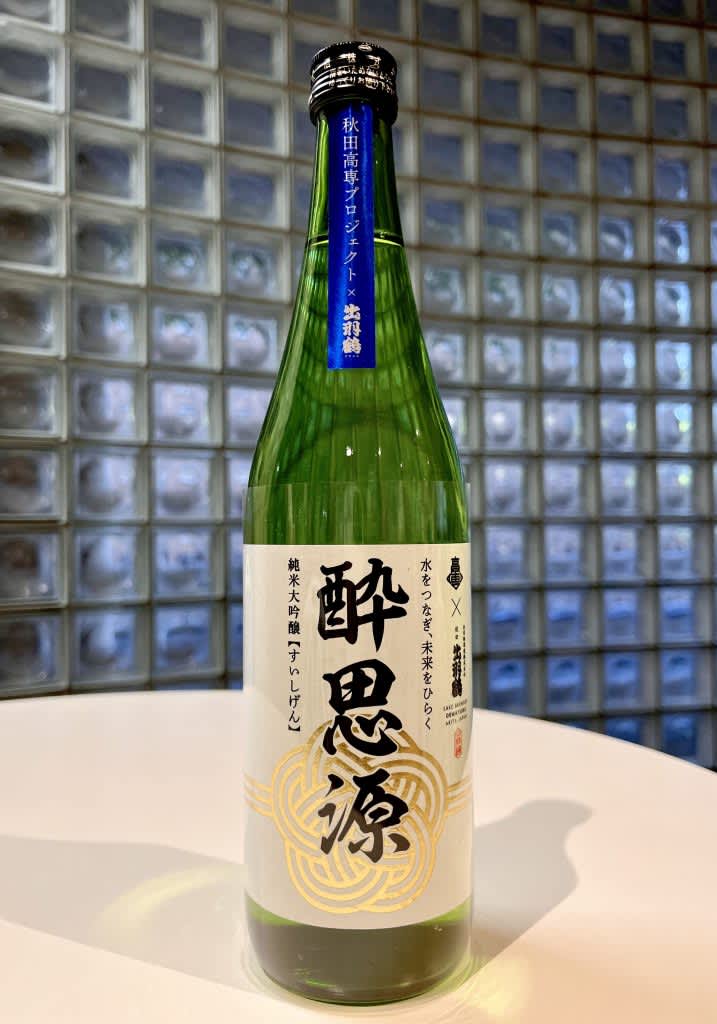

日本酒は、秋田工業高等専門学校が再生水を使って育てた酒米を、地元の「出羽鶴酒造」で醸造して造った「純米大吟醸 酔思源(すいしげん)」です。製造にあたっては、秋田工業高等専門学校の増田周平准教授が中心となり、2020年から実際の水田で、農業集落排水処理施設の処理水を利用して酒米を栽培し、品質・技術評価を行ってきたそうです。クラウドファンディングで資金を集めて、2021年度から醸造を始め、初年度はトラブルがあったものの、2023年4月にはオンラインショップにて「酔思源」の販売を開始しています。

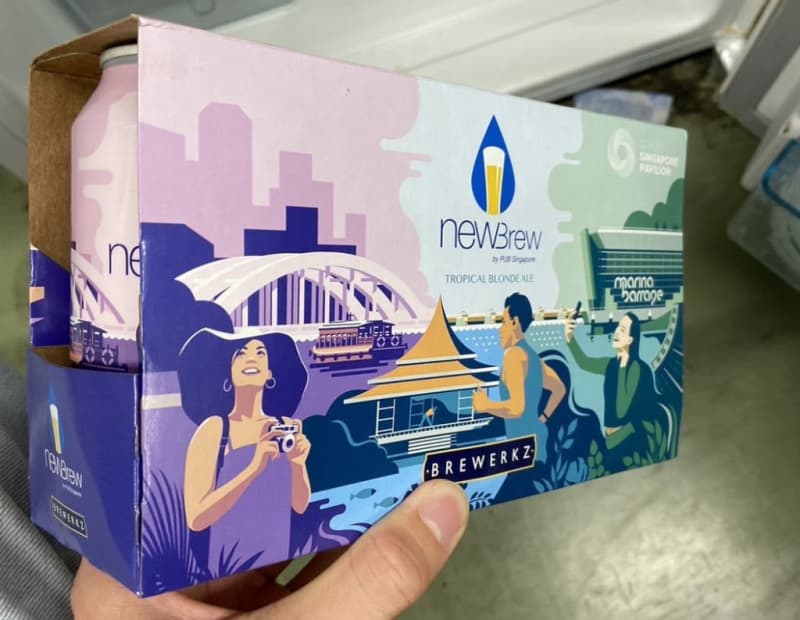

当初は、下水再生水を製造に用いたビール「NEWBrew」を販売することも考えたのですが、販売時期が6、7月だったので、五月祭には間に合いませんでした。

──下水資源に注目した企画を出展する理由を教えてください

今回の企画は、工学系研究科都市工学専攻都市環境工学コースの修士1年生有志で運営しています。都市環境工学コースは地球温暖化などの環境問題や、上下水道、社会の水インフラについて学ぶコースです。学部生の時の授業で下水道資源の利用について学ぶ機会があり、単に環境に良いだけでなく、農作物の品質にも好影響があるというのが印象的で、覚えていました。

昨年度の五月祭でも、都市環境工学コースの同期と企画を実施したのですが、展示企画だったので、今年は模擬店を出店したいと話していました。私たちの専攻に関連のある模擬店企画を考えた時に、下水再生水や汚泥肥料を利用した食品・お酒が思い浮かびました。

国土交通省時代に下水道資源の有効活用に関わっていた加藤裕之特任准教授の協力で、下水道資源を使って農業を営んでいる方々につなげてもらい、企画が実現しました。

──企画名「SDGs酒場」の由来を教えてください

当初は「再生水酒場」にしようとしていたのですが、下水再生水へのマイナスイメージからお客さんが来ないんじゃないかと「SDGs酒場」に変えました。SDGsはSuper Delicious Groceriesの略で、Sustainable Development Goalsと掛けています。

──下水道資源を利用した食材に対して抵抗を感じる人に向け、伝えたいことはありますか

僕自身も以前は抵抗がありましたが、実際に再生水で作ったビール「NEWBrew」を飲む機会があって「意外といけるじゃん」と思ったんです。下水道資源に対しては多くの人が抵抗感を抱いているからこそ、ぜひ五月祭でじゃがバターと日本酒を試してみて、”一味違う”飲食体験をしてもらえればと思っています。

【SDGs酒場企画情報】

・「SDGs酒場」オリジナルウェブサイト:https://misatoqsi.wixsite.com/sdgs-sakaba

・五月祭特設サイトの団体ページ:https://gogatsusai.jp/97/visitor/project/427

・Xアカウント:@toshikan_yoichi

The post 【五月祭2024】なぜ今、下水道資源が重要か? 下水汚泥・再生水で育てた食材で「SDGs酒場」 first appeared on 東大新聞オンライン.