画像:ケララ州の伝統的な衣服ムンドゥムを纏う女性 ラジャ・ラヴィ・ヴェルマ作 public domain

国家という組織に属して生活している限り、特別な事情が無ければ支払いを避けることができない税金。日本でも所得税や住民税、消費税や相続税など、様々な物事に税が課せられている。

給与明細を眺めて、差し引かれている金額の多さに愕然としてしまう人もいるだろう。そして税金は酒税やたばこ税、自動車税など、個人が使用したり所有したりする特定の物にも課せられている。

世界では、古今東西様々な物に税金が課せられてきた。そしてその中には人体の一部に課せられた税金もある。

人体に課せられた税金の中でも、もっとも醜悪で非人道的な税金と言われているのが、今回紹介するムラカラムだ。

ムラカラムとは、18世紀初頭から20世紀半ばにかけて、現在のインド・ケララ州を支配していたトラヴァンコール王国が身分の低い女性に課していたといわれる税金で「乳房税」とも呼ばれている。

ムラカラムの対象は乳房税の名の通り、女性の乳房だった。

身分の低い女性が胸部を隠して往来を歩くためには、胸の大きさに応じた額のムラカラムを払わなければならなかった。

今回はインドに存在したと言われる奇妙な税金、ムラカラムについて詳しく解説していこう。

下位カーストの女性を苦しめたムラカラム

イメージ

ムラカラムがトラヴァンコール王国で施行されたのは、19世紀初頭と言われている。

18世紀初頭に国家として成立したトラヴァンコール王国は、19世紀に入る直前に軍事保護条約を締結してイギリスの支配下に置かれ、藩王国の地位に落とされた。

1798年に藩王に即位したバララーマ・ヴァルマ1世の治世では、1805年に2度目の軍事保護条約を結ばされ、イギリス東インド会社の軍の駐留費も増額させられる。1807年にはその支払いを巡る反乱戦争(トラヴァンコール戦争)も起きた。

イギリスによる圧政と金銭的搾取や、地域の伝統的な文化の破壊に恐れをなしたトラヴァンコールの為政者たちは、「厳格なカースト制度を守るため」という理由でムラカラムを制定した。

課税の対象となったのは、カーストの最下位に位置するシュードラや不可触民に属する女性だった。彼女たちが胸を衣服で隠す場合は、胸の大きさに応じた税金を払う義務が課せられたのだ。

「衣服が富と繁栄の象徴であるのだから、身分の低い人間は衣服を身につける権利を持っていない。」

それがカースト上位にいる為政者たちの言い分だった。

カースト下位の女性たちは思春期を過ぎると胸のサイズを申告しなければならなくなり、大きければ大きいほど税率は高くなった。

つまりムラカラムは「巨乳税」でもあった。

元々収入が乏しかった下位カーストの女性たちは、この屈辱的な税金にさらに苦しめられることとなる。胸を隠す自由を獲得するために、生来信仰していたヒンズー教からキリスト教に改宗する者たちもいたほどだったという。

しかしムラカラムが施行されて間もなく、ナンゲリという1人の女性が、ムラカラムに対して抗議の行動を起こしたのだ。

ムラカラムに抗議した「ナンゲリ」の悲劇の伝説

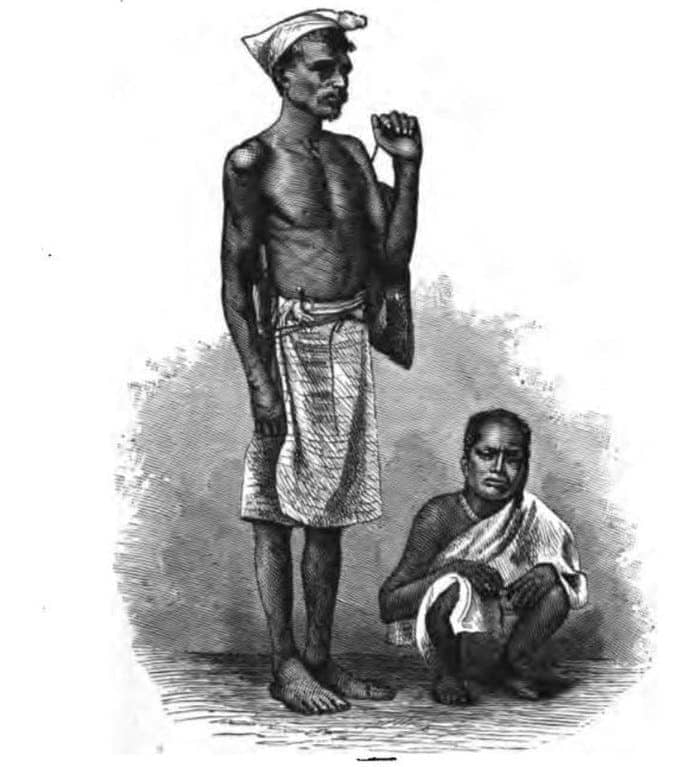

画像:19世紀のエザヴァ族の夫婦 publi domain

ナンゲリは、トラヴァンコール地方に起源を持つエザヴァ族の美しく聡明な女性で、夫のチルカンダンと共にチェルタラ地区にある静かな村で農業をしながら暮らしていた。

下位カーストに属するナンゲリもまたムラカラムの対象者となったが、文字の読み書きができるなど学があった彼女は納得せず、理不尽な税に対しての抗議を行った。

ナンゲリは公共の場に行く時はポンチョ状の布で胸部を隠し、ムラカラムの抜け穴を主張したのだ。

しかし、為政者たちがそれで納得することはなかった。

納税を拒否しながらも胸部を隠し続けたことにより、1803年のある日、ナンゲリの自宅に税務調査官が訪れて、滞納している税金を納めるよう強要した。

調査官を待たせて家の中に戻ったナンゲリは、なんと自らの乳房を切り落とし、プランテン(調理用バナナ)の葉の上に乗せて献上したという。

結局ナンゲリは、この時の出血が原因で死亡してしまう。

ナンゲリの夫もまた悲しみのあまりに気が狂い、ナンゲリが荼毘に付される火葬場に飛び込み殉死してしまった。2人の親戚はこの事件が原因で、他所の町に移住したという。

ナンゲリと夫の悲劇に心を痛めた人々は団結し、為政者に対して抗議の声を上げた。

その結果、ムラカラムは施行から20年ほどで廃止されるに至る。

ナンゲリが暮らしていた村は、彼女の死を悼んでムラチプラム(乳房を持つ女性の土地)と呼ばれるようになったと、現地の物語に伝えられている。

現代におけるムラカラムに対する見解

画像:不可触民の母娘(ケララ州) public domain

ケララ州出身の画家であるチトラカラン・ムラリは、女性の権利を求めて命を賭したナンゲリの悲劇的な物語を広めるための創作活動を行い、彼の作品が人気を博したことがきっかけでムラカラムは世界的に知られることとなった。

【参照:】

悪税として名高いムラカラムだが、インド史において公式には認められておらず、現地インドの有識者たちの間でも様々な意見が交わされている。

ケララ州の大学で不可触民についての研究を行うシーバ・K・M准教授によれば、ムラカラムの目的は前述のとおりカースト制度の強化だったというが、一方では男性が視覚的に楽しむために導入されたという説もある。

インドの歴史学者であるマヌー・ピライ氏を始めとする有識者の多くは、ムラカラムは胸部を隠すことを禁止する税ではなく、下位カーストに課せられた人頭税の一種であったと主張している。

彼らいわく、「1860年までインドの女性は身分に関係なく胸元を衣服で覆う習慣がなかったため、そもそも胸部を隠す権利への課税は機能するものではなかった」という。

乳房税の「乳房」という名称は女性を象徴しているに過ぎず、男性にも同等に「タラカラム」という口ひげ税が課されていたとも言われている。

世界の珍税

今回紹介したムラカラム以外にも、世界では古代ローマの「トイレ税」に始まり、ハンガリーの「ポテトチップス税」やルーマニアの「ジャンクフード税」、アメリカの「ソーダ税」、中国の「月餅税」など、様々なものに税金が課せられてきた。

画像:入湯税によって整備されている湯畑(草津温泉)wiki c くろふね

日本にも世界的に見ると珍しい「入湯税」という税金がある。

これは日本全国にある温泉施設の利用者に課せられる目的税で、利用客から徴収した入湯税は温泉施設の経営者が市町村に納める。入湯税は温泉文化が広まっている日本だからこその税金と言えるだろう。

国ごとの税金の種類を知れば、その国の国民性や文化が見えてくる。

私たちを悩ませる税金だが、別の側面から見てみると実に興味深いコンテンツだ。

世界を知りたい時は、まず手始めに世界の税金について調べてみるのも良いだろう。

参考文献 : 大村大次郎 (著)『世界を変えた「ヤバい税金」』