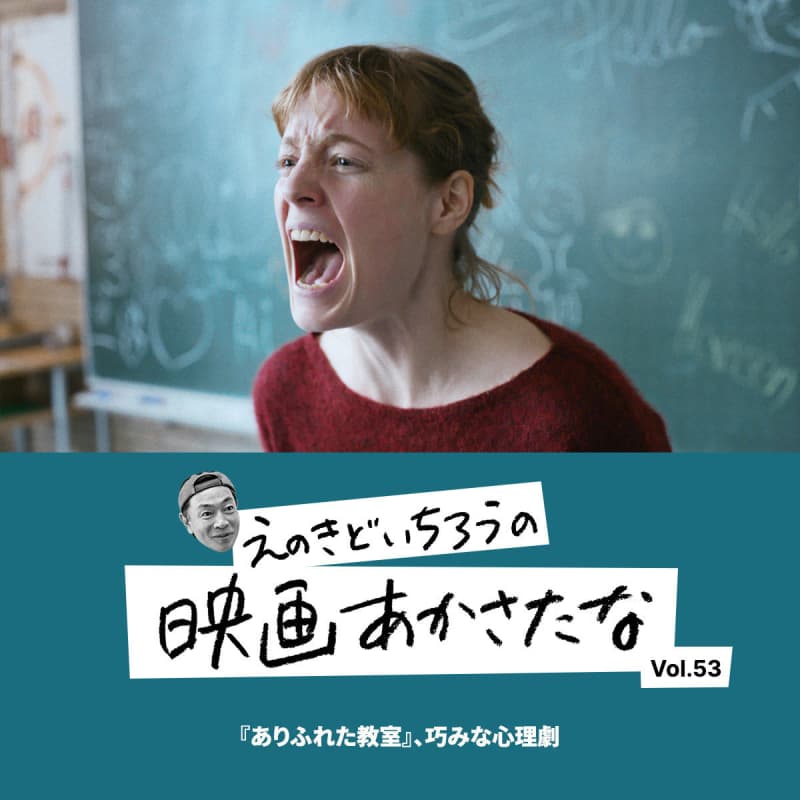

この映画はむちゃくちゃ怖かったです。芝居も演出もちょっと文句のつけどころがないですね。見ている側としてはずーっと息を殺して、どうなっちゃうんだろうと気を張ってたせいで、最後エンドロールが出た瞬間、はぁ~っと変な声が出ました。ドイツ映画なんですよね。やるなぁ、ドイツ映画。監督・脚本のイルケル・チャタクさんも、主演のレオニー・ベネシュさんも不勉強にして僕は存じ上げないけど、その力量はわかります。第73回ベルリン国際映画祭2冠をはじめ、沢山の賞に輝いたのも納得の出来です。

ていうか、この映画はハリウッドの俳優が演じていないドイツ映画な点がいいと思うんです。たぶん大概の人は洋画を見るとき、出演してる俳優の名前を確認しますよね。で、(熱心な映画ファンならともかく)知らない俳優ばっかりのドイツ映画は敬遠される気がします。だけど、この映画は知ってる顔の役者がいない方が断然、リアリティが増す。一種、ドキュメンタリーっぽい迫力があるんですよ。本当にドイツの「ありふれた教室」で起きた事件そのままじゃないかと思えてくる。だから、「ドイツ映画」や「知らない俳優」に臆さないでください。大丈夫。むしろ、その方が好都合です。

舞台はドイツの中学校(日本とは制度が違うんですが、その年代の学校です)です。校内で盗難事件が起こり、新任の教師カーラ(レオニー・ベネシュ)のクラスの生徒が疑われる。思春期の生徒だし、ただでさえものすごくデリケートな問題ですよね。ドイツの場合、移民の子どもたちも多いからより一層デリケートなんですね。カーラはどうすればいいか逡巡しますが、同僚の先生方はかなり無神経な対応をします。ある男性教師は生徒に「犯人」を密告するようそそのかし、まるで往時の東ドイツの「秘密警察(シュタージ)」みたいな真似をするんですね。

※僕の知るかぎり、ドイツ人の知人はこの世のなかで「密告」(チクり)を一番嫌います。特に東ドイツの「秘密警察」が職場や友人関係など、ありとあらゆるところに密告屋を組織して、市民を弾圧・管理していたことを知る世代は。どうかすると社会悪そのものより、社会悪を「密告」する方を憎むくらいです。たぶんドイツ本国の上映では、男性教師の「犯人探し」シーンはそういう背景込みで観客の胸に迫ったと思います。

©ifProductions_JudithKaufmann © if… Productions/ZDF/arte MMXXII

カーラの赴任した学校は「不寛容方式」を堅持しているんですね。脚本上では校長先生がそれに言及します。これは「ゼロ・トレランス方式」とも呼ばれ、1970年代アメリカの学級崩壊、銃の持ち込み、薬物汚染などの対策として生まれた罰則を厳格化する教育方針なんですね。罰則を細部にわたって定め、違反した生徒には例外なく速やかに処分を行う、文字通り不寛容を旨とする学校運営のあり方です。映画では授業中に生徒の持ち物検査(財布の中身をあらためる)を実施します。そりゃ学校内に不穏な空気が生まれますよね。見ていて、ああ、これが問題に発展しないわけがないとヒヤヒヤします。巧みな心理劇の導入ですね。

で、そうしたことに疑問を感じたカーラはある行動に出ます。デスクに残したPCのカメラで録画撮影をセットするんです。まぁ、だから職員室に防犯カメラをセットしたと思ってください。これに何と盗みのシーンが映っていた。いや、映像自体は判然としないところもあるんですが、「犯人」の衣服が非常に特徴のある柄なんですね。その同じ柄の衣服を学校職員の女性が身に着けていたんです。どうでしょう、読者の皆さん、これって扱いが非常に難しいですね。僕は自分がカーラの立場だったらどうするかなぁと考えちゃいました。それを表沙汰にするってことは職員を「犯人扱い」することです。と同時に身内を疑う「盗撮」をセットしていたと認めることです。よっぽど確たる証拠が上がっていればともかく、「判然としない映像」では弱い。それに確たる証拠があったとしても、最悪の場合、新任(よそ者)は内向きの組織全体を敵に回すかもしれません。

その行動がきっかけでカーラはどんどん苦境に立たされます。彼女は孤立する。校長も同僚も彼女を助けてはくれないんですね。カーラは「悪者」にされてしまう。本当は「不寛容方式」の常軌を逸したやり口に疑問を持った「正しい人」だったはずなんです。それがとことん裏目に出る。この展開がジェットコースターみたいにスピード感あるんですよ。鳥肌が立ちます。

僕は集団心理っていうのか、人の心が何気ないきっかけで一つの方向にぐわーっと動き出して、止まらなくなってしまうプロセスに関心があります。個々の人はそんなつもりがなくても、全体として見ると一つの異常な動きになっているような。パニック心理というのもそういうものですね。で、これは映画にとても合ってる題材だと思うんです。不安の種があって、それが膨らんで、芽吹いて、どうにもならないくらい幹を伸ばして生い茂るような。枚挙にいとまがないくらい例がありますけど、『ありふれた教室』(22)は間違いなくその秀作ですね。

文:えのきどいちろう

1959年生まれ。秋田県出身。中央大学在学中の1980年に『宝島』にて商業誌デビュー。以降、各紙誌にコラムやエッセイを連載し、現在に至る。ラジオ、テレビでも活躍。 Twitter @ichiroenokido

『ありふれた教室』を今すぐ予約する↓

『ありふれた教室』

5月17日(金)より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座、シネ・リーブル池袋ほか全国公開

配給:アルバトロス・フィルム

© if… Productions/ZDF/arte MMXXII

©ifProductions_JudithKaufmann