5月も後半に突入!

「初夏」と見聞きすることが多くなってきていますが、いつ頃に使う言葉なのでしょうか?

「五月」と漢字が入っている「五月雨」や「五月晴れ」の読み方や使う時期、そのほかにも5月に使いたい表現を解説していきます!

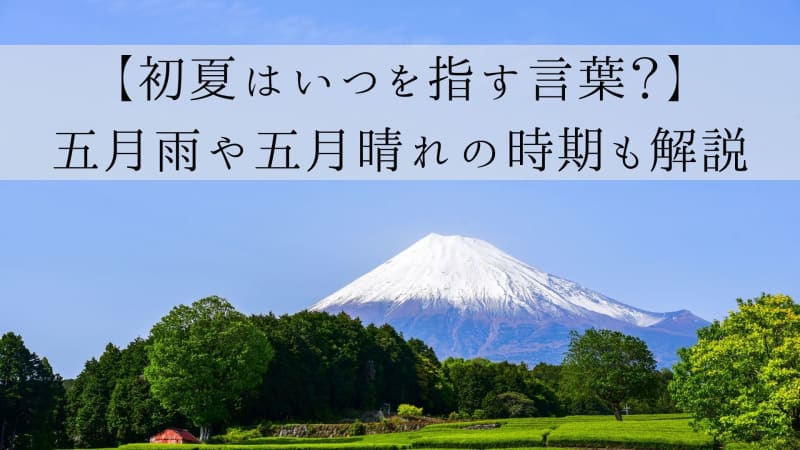

初夏とはいつ使える言葉?期間を解説

初夏(しょか)は5月から6月の期間を表す言葉です。梅雨入り前までの暑さとすることもあります。天気予報の世界では、「初夏の暑さ」などと使われるケースが多くなっています。

5月初旬の「立夏」から8月上旬の「立秋」の間が夏の期間となっていますが、夏を三分割したうちの最初が「初夏」です。夏は「初夏」⇒「仲夏(ちゅうか)」⇒「晩夏(ばんか)」と季節は進み、暦のうえでは秋を迎えます。

初夏ならでは!熱中症は油断大敵

「初夏の暑さ」といえば、梅雨入り前にカラッと暑いことが多いですよね?

これは、ユーラシア大陸が起源の乾いた空気を持つ移動性の高気圧に覆われるからです。

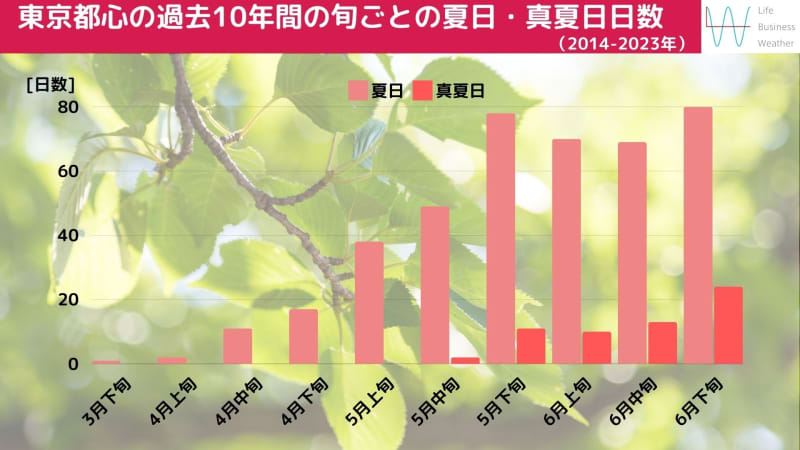

東京都心の旬ごとの最高気温25℃以上の夏日日数と、30℃以上の真夏日日数を数えると夏日は5月中旬以降、10年間で合計50日以上となっていて、平均すると2日に1回は夏日になっている計算となります。また、真夏日も5月中旬から観測され始めます。

乾いた暑さの日が多くなりますが、この時期は体が暑さに慣れていないため、熱中症のリスクが高まります。また、春の運動会シーズンということで、お子さんはもちろん、応援に行く保護者の方も慣れない暑さにダウンしてしまうこともあります。

初夏からできる熱中症対策として「暑熱順化(しょねつじゅんか)」を意識してみましょう。詳しくは、こちらのコラムで解説しています。

五月雨や五月晴れはいつを表す雨?「五月雨式」とは?

五月が入った言葉で代表的なものに「五月雨」や「五月晴れ」があります。「五月」と入っていますが、いつ使う言葉か曖昧という方も多いはず。

「五月雨」は、「さみだれ」もしくは「さつきあめ」と読み、旧暦5月に降る雨のことを指しています。ポイントは「旧暦」で、現在の暦では1か月ほど、後ろ倒しとなります。このため、6月頃に降る雨、すなわち梅雨を指す言葉で5月の雨を指しません。

「五月雨式(さみだれしき)」という言葉をビジネスシーンでも見かけますが、だらだらと続く梅雨の雨に例え、立て続けに質問や意見などをいう際に「五月雨式に失礼します」などと使用します。

「五月晴れ(さつきばれ)」も同じく旧暦の5月に晴れることなので、本来は「梅雨の晴れ間」という意味です。ただ、5月に晴れることを「五月晴れ」として使う人も多くなってきていて、現在では定着しつつあります。

そのほかにも5月の季節の言葉をご紹介!

①麦秋(ばくしゅう)

秋という漢字が入っていますが、初夏を表す言葉です。一般に麦は秋ごろに種をまき、東・西日本では5月頃に収穫します。収穫前の黄金色の麦を指しています。

②薫風(くんぷう)

初夏の穏やかな風を指す言葉です。新緑の間を吹き抜け、青葉や若葉の香る風となっています。

③清々しい(すがすがしい)

よく似た言葉に爽やか(さわやか)とありますが、爽やかは秋の季語なので、初夏のこの時期に使うと違和感があるという方もいます。清々しいや心地よいなどと置き換えるようにしましょう。