年金への依存度が高くなる老後。しかし物価はどんどん高くなるし、年金はどんどん減っていく。「死ぬまで働くしかないのか……」と、多くの人が真剣に考えています。一方で、働きすぎると年金が減らされてしまうという現実。八方塞がりな高齢者から憤りの声があがっています。みていきましょう。

高齢者の5人に1人「働けるうちは働きたい」=「働かないと暮らしていけない」

厚生労働省『2022年国民生活基礎調査』によると、高齢者世帯の総所得は318.3万円。全世帯の平均の545.7万円に比べて、200万円以上も低くなっています。

その要因は当然、年金収入への依存度が増すから。高齢者世帯において、「公的年金が収入の100%」だという世帯は44.0%。「80~100%」が16.5%、「60~80%」が13.9%、「40~60%」が13.5%、「20~40%」が8.5%、「20%未満」が3.6%となっています。

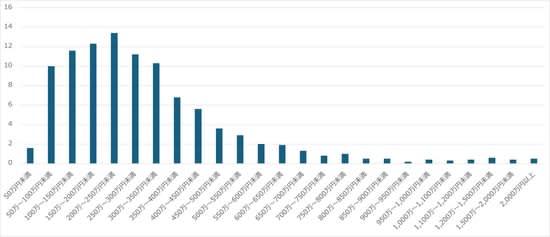

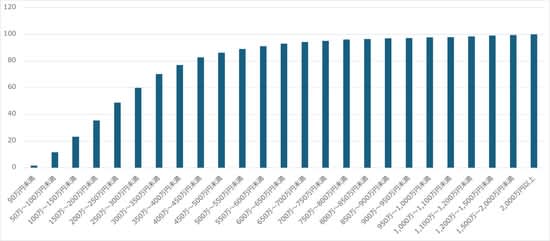

所得の分布をみていくと、ボリュームゾーンは「200万~250万円未満」。また累積で5割を超える所得水準は「250万~300万円未満」です。

【図表1】高齢者世帯の所得分布 出所:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査』より作成 【図表2】高齢者世帯の所得分布(累積) 出所:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査』より作成

厚生労働省『令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、厚生年金保険(第1号)の老齢給付の受給者の平均年金月額は、併給の老齢基礎年金を含めて14万4,982円。65歳以上の受給権者の平均は、男性が16万7,388円、女性が10万9,165円。また国民年金の老齢年金受給者の平均年金月額は5万6,428円でした。

元会社員の夫と、専業主婦だった妻という高齢者夫婦でであれば、単純計算、会社員だった夫の手取り年収は180万円ほど、専業主婦だった妻の手取り年収は60万円ほど。合わせると月20万円、年240万円の収入。ちょうどボリュームゾーンで、これが高齢者夫婦の平均像といったところ。

そんな高齢者世帯。51.2%が「生活は苦しい」と回答。現役を引退した老後は、ゆっくりと自由気ままに……そんな生活を思い描いている人も多いかもしれませんが、現実はかなり厳しいといってもいいでしょう。

*「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計

そのためか、高齢者であろうと「働く」という選択をするケースは多く、「65~69歳」の就業率は50.8%と半数以上。「70~74歳」で33.5%と3割を超え、「75歳以上」では11.0%。実に10人に1人は現役で働き続けています。

内閣府が60歳以上の男女を対象に行った調査で「あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいですか?」の質問したところ、20.6%が「働けるうちはいつまでも」と回答。裏を返せば「働かないと暮らしていけない」ということ。そんな高齢者が5人に1人はいる、ということになります。

年金制度の矛盾に、日本の高齢者「ふざけるな!」

年金支給額は毎年変わりますが、令和6年4月分からは令和5年度から原則2.7%の引き上げとなりました。これで高齢者の暮らしが楽になるかといえば、そんなことはなく、物価上昇分を下回るため、実質年金は減額。インフレの前に、年金生活者は非常に厳しい生活を強いられているといえるでしょう。

さらに年金に関しては、2040年代には、現在の水準よりも2割ほど目減りすることは既定路線。少子高齢化の進み具合や年金財政によっては、さらに厳しくなることが予想されます。

今後ますます厳しくなる、年金事情。そのようななか「死ぬまで働くしかない……」というのは、決して大げさなことではないのです。

そこで「年金を受け取りながら働く」という環境を整備。65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら働いている場合、在職中であっても毎年1回年金額の改定がおこなわれるようになり、納めた保険料によって年金受給額が毎年増えるように。

一方で「納得がいかない」という声が多いのが、「在職老齢年金の支給停止」。これは「月収+年金月額が50万円(令和6年度)を超える場合、所定の計算式(<総報酬月額相当額+基本月額―28万円>×1/2)にしたがって、年金額の一部または全額が支給停止となるもの。

実際に支給停止となるには、相当稼ぐ必要がありますが、働く高齢者の2割弱が年金カットの対象になるとされています。

――高齢者でも働かないと暮らしていけないのに、働きすぎると年金カットって……ふざけるな!

そんな憤りの声が大きくなっています。

人手不足がいわれているなか、その補填として高齢者に注目する一方で、働きすぎると年金がカットされてしまうという矛盾。それに対して、年金カットの基準を引き上げたり、そもそも制度を見直し、または廃止の議論もされているものの、今のところ結論は出ていません。

[参考資料]