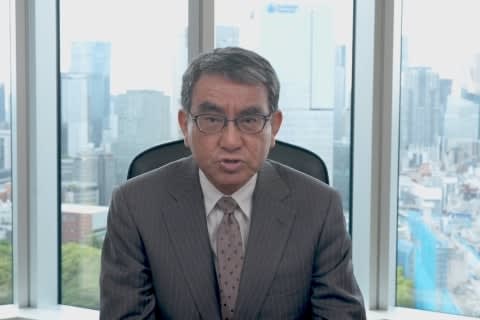

河野太郎デジタル大臣が5月14日、自身のXアカウントで、交通違反時の書類への押印・拇印は任意なので断って問題ないと投稿し、話題となっている。

河野氏は同投稿で、「交通違反をした時に、まだ現場で書類に押印または拇印を求められることがあるようですが、いずれも任意ですので断っても問題はありません」と説明。その上で、「ただし、罰金の支払いなどは任意ではありませんのでお間違えなく」とも注意喚起した。

さらに河野氏は、警察庁の通達である「交通反則切符における供述書作成上の留意事項について」(2022年11月10日付)という文書を示した。同文書には、次のような記述がある。

・交通反則切符における『供述書(甲)』欄は、刑事訴訟法322条1項の供述書に当たるものとして、違反者が任意に作成する書類である ・違反者がこれを作成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるもの

実際に交通取り締まりをおこなう警察でも、押印や拇印(指印)は違反者の「任意」であることははっきりと示されているわけだ。

●それでも警察官が「押印」を求めるワケ

もっとも、取り締まられた際の警察官とのやり取りでは、交通違反したことを認めるのであれば、青切符(交通反則切符)とともに警察官が作成した交通事件原票に署名・押印をするよう求められ、印鑑などがない場合は指印でかまわないので押すように言われることが一般的だ。

警察官が供述書に署名・押印を求める理由について、交通実務に詳しい平岡将人弁護士は、「交通違反したという不利益な事実を承認する書面に署名・押印させることで、後に刑事裁判となった際の証拠能力を確保しようとするため」と話す。

「刑事裁判では、検察官が犯罪事実を証明するため、様々な証拠を提出しますが、被告人側は、検察官の提出証拠を認めるか否か(書面であれば同意か不同意か)の選択ができます。被告人側が不同意とした書面については裁判所に提出することはできません。

ただ、不同意とされた書面であっても、刑事訴訟法の規定に従って、裁判所に提出することができる場合があります。

被告人側が供述書の証拠提出を不同意にしたとしても、検察官は『不利益な事実を承認した供述書』で、『署名・押印のある書面』として、裁判所に証拠採用を求めることができるのです」(平岡弁護士)

●青切符の受け取り拒否は慎重に「前科つくおそれも」

あらかじめ任意だと知らなければ、警察官の求めに応じないことで何らかの不利益を被るおそれを心配する人もいるかもしれない。

平岡弁護士は、「指印等を拒否しても、青切符を受け取って反則金を支払えば、刑事手続きにならずに済む」とする一方、青切符の受け取りまでも拒否してしまうと、「刑事事件として動き出す可能性がある」と説明する。

「刑事事件ともなれば前科がついてしまう可能性もあります。違反した事実があるのであれば、罪を認め、青切符を受け取るのが賢明だと考えます。

軽微な交通違反をして取り締まりの対象になってしまったとしても、大きな事故を起こす前に気を引き締める機会をもらったと考えてほしいです」(平岡弁護士)

なお、違反事実を否認し「無実」を主張する場合には、刑事手続きに進んで争う必要がある。

「青切符を交付し反則金を支払えば刑事事件化しないという『交通反則通告制度』は、いったん制度を利用すると、後から違反したという事実はなかったと主張して裁判で争うことができないとされています(最高裁昭和57年7月15日判決)。

反則したという事実がないときに、交通反則通告制度を利用してしまうと、後日裁判で違反の有無を争うことができなくなります」 (平岡弁護士)

【取材協力弁護士】

平岡 将人(ひらおか・まさと)弁護士

中央大学法学部卒。全国で10事務所を展開する弁護士法人サリュの前代表弁護士。主な取り扱い分野は交通事故損害賠償請求事件、保険金請求事件など。著書に「交通事故案件対応のベストプラクティス」ほか。実務家向けDVDとして「後遺障害等級14級9号マスター講座」「後遺障害等級12級13号マスター講座」など。

事務所名:弁護士法人サリュ銀座事務所

事務所URL:http://legalpro.jp/