感情から零れ落ちたものを見つけて歌詞にする

──7作目の『楽園から遠く離れて』がリリースされました。まず遡りますが、4作目の『broken world & pray the rock'n roll』(2014年)は壊れかけのテープレコーダーズ(以下、壊れかけ)のR&Rはコレだ! っていう意志表明のような熱いアルバムで、次の『SILENT SUNRISE』(2016年)はポップで瑞々しく身体が自然に動くようなものでした。で、前作『End of the Innocent Age』(2020年)がポップを更に追求したような。

小森:そうでしたね。

豚汁:僕は前作が壊れかけのテープレコーダーズに入って初のアルバムで。

──ただ『End of the Innocent Age』を作った後、コロナによって状況が変わってしまった。その頃の気持ちは?

小森:前作のレコーディングが2019年、リリースが2020年5月なので、まさにコロナとバッティングですよね。レコーディングしてる時期はまだそんなでもなかったんですが、リリース告知をする頃になったら、もう社会のムードはライブはやらないほういいって感じで。自分たちも迷いが生じましたね。レコ発ツアーも組んで、やれたライブもあるんですけど概ねはキャンセルで。

──今更コロナの話をしてますが、今更にしたくない思いを今作『楽園から遠く離れて』には感じたんですよ。コロナに限らず過去の思い出を今更にしたくないっていう。懐かしさや後悔や喪失感が感じられるアルバムで。

小森:コロナに関しては、忘れちゃいけないことだと思うし、教訓にしていこうとは思ってます。

shino:でも俺は今更にしたいですよ。

──もうコロナは終わったこと?

shino:いや、ひきずってるから今更にしたい。

遊佐:今は戻ったとしても、生活が変わらなかった人なんていないと思いますしね。

小森:前作がコロナが始まってちょっとした頃にリリースされて、今作『楽園から遠く離れて』は2000年代の4年間、コロナと重なってる時期に曲を作ってレコーディングしたんです。その期間の生活であったり考えであったりが自ずと零れ落ちて、アルバムに納められたように思います。狙ったわけではないんですけど、自然に。

小森清貴(vocal, guitar)

──「零れ落ちた」っていいですね。小森さんの歌詞は、この感情を歌うんだ! ではなく、感情から零れ落ちたものを見つけて歌詞にしている感じがします。

小森:そうかもしれないです。あの、私には歌いたいことはないんで。媒介となっているだけというか…。世の中の出来事や景色を検知するだけで。自分の思いを歌いたいとか伝えたいというのとは、ちょっと違うんですよ。

shino:俺らはそれを検知する(笑)。

豚汁:でもそれでネガティブになる要素はどこにもないんですよ。

──実際、私は今作を聴いて元気になったんですね。最初は暗い歌詞だなぁって思ったけど(笑)。この時代に生きていたら喪失感がないほうが嘘のような気がして、喪失感としっかり向き合っていて、だから聴いたら元気になったのかな? って考えつつ。

豚汁:確かに小森さんの視線に、僕は以前は内省的なイメージがあったんですけど、今回、外向きの言葉が増えた気がします。

──コロナで引きこもっていても外向きになれた?

小森:コロナの時期、自分の仕事はガッツリとステイホームはなく通勤していたので引きこもることはなく。ただライブはできなくなったしスタジオも入れなくなった。そういう時期に出来た曲が「グロリア」で。一度目の緊急事態宣言が出た時期に出来た曲です。なんか、一度断絶が生まれたと感じたんです。それゆえに外に対する渇望みたいなものが歌になった可能性はありますね。

shino:俺はその頃、特に何も考えずに散歩しまくってたなぁ(笑)。散歩は音楽に関係あるか?

小森:あるかもしれない。あの時期、生活環境が変わらなかった人なんてたぶんいないし。変化の中で、みんなそれまでにはない何かを自然に感じながら生きていたと思うし。そういうものが何かしら曲や演奏に出ているかもしれない。

shino:散歩で凄い仲良くなった猫がいて。散歩してるとどこからかニャーって現れて。でも小学生の女の子のライバルが現れて。その子が猫を可愛がってると邪魔しちゃダメだなって近寄れなくて。そろそろ終わったかなって行ったらまだ猫を撫でてて(笑)。そういう日常の積み重ねが景色になっていった気がする。

コロナ禍を耐え抜いたライブハウスに捧げる「グロリア」

──「日常の積み重ね」、なるほど~。以前『SILENT SUNRISE』でインタビューさせてもらったとき、shinoさんは、「かつては小森君が書いた歌詞を読んで景色を浮かべてアレンジを考えてたけど、前作から歌詞をまったく意識せず、音だけに反応してアレンジを考えるようになった」と言っていましたよね。今はどうでしょう?

shino:今はまた、完全に歌詞から自分なりにイメージを考えて、そこから演奏をしていくようになりました。小森君の歌詞だけじゃなく、遊佐さん、豚汁の演奏に合わせて、歌詞とメロディの景色に合わせて自分のアレンジを考えるようになった。そうやって出来上がるのが壊れかけのテープレコーダーズだなって。

小森:なんかね、先ほど言ったようにメッセージがあるわけではなく自分は媒介で。能動的なものではないけど、日々の変化は曲に現れたとは思います。

──じゃ、4作目『broken world & pray the rock'n roll』は東日本大震災の後のアルバムで、アルバム制作時はライブハウスは自粛ムードがあって、そういう中で、「表現したい! ロックンロールをやりたい!」って感情が出ていたと思うんです。今回は感情ではなくて自分は媒介。この変化はなぜなんでしょう?

小森:あぁ、確かにあの頃は自己から発するものが強かったですね。それから時間を経ていつの頃からか変わりましたね。なんで変わったのかな……。東日本大震災の後、自分の思いを発したけど、その後も続く困難な社会情勢の中で、自分や自分たちのことだけを考えていたらいけないっていうのはハッキリしたと思うんです。特にコロナが起きてからは。ライブハウスのことも考えなきゃいけない。ライブハウスや今まで関わってきた人たち、バンド、みんなが元通りに…、元通りっていうか、僕たちが、みんなが築いてきたものを損なわないために何をすればいいか。それを考えたとき、自分たちだけが良ければいいとか自分のバンドが上手くやれればいいとか、そういう意識はまったくなくて。なんていうか、自分だけでは何もできない、関わってくれた人たちがいるから何かができる、何かを作れるっていう。「グロリア」はライブのMCで「ライブハウスに捧げます」って言うこともあるし。

──今ちょっとジーンときてます(笑)。ホント、コロナでライブハウスの大切さは実感しましたしね。

豚汁:コロナによってバンドをやれなくなった人もいましたしね。だからこそ、やれる人はやらないと。

shino:自分たちの手が届く範囲でしかできないですけどね。できるところはやっていこうと。

小森:僕らはライブをやっていたほうだと思うんですけど、当然集客も減りました。でも小さな営みは続けられた。

shino:配信だったり、いろいろ誘ってくれる人たちがいたのが凄くありがたかった。気にかけてくれていたりして、繋がりを途切れさせずにいることができた。

小森:ありがたかったですね。何かしら声かけていただいて。一緒にやりましょうっていう、やりたい人たちの小さな営みがあって、それは今後も大事にしたいものなんだって確信したところもある。

──いろんな人との関わりがあったからこそ。

小森:そうですね。だから自分のメッセージを発するのとは、ちょっと違った歌詞になったんだと思います。

遊佐春菜(vocal, organ)

──遊佐さんはコロナの時期に感じたことは?

遊佐:私は…、バンド仲間でも、家族でも、親しい人でも、こんなに考えが違うんだと。ネガティブな意味じゃなく。ポジティブな意味でもないですけど(笑)。違う考えをどう尊重するのか、何を軸としていけばいいのか。それも正解だしあれも正解だし、じゃ自分はどうやっていきたいのか? っていうのを凄く考えさせられて。ライブの告知ひとつにしても、お客さんを呼んでいい状況なのかどうなのか。

──そうでしたよね。ライブをやるにしてもPCR検査をしなきゃいけなかったり、検査したことを表明したり。そもそもライブを開催することが正しいのか間違っているのかわからない。

遊佐:そうでしたよね。私はライブをするにあたって、お客さんにもいろんな考え方の人がいるからちゃんと説明はしなきゃダメだなって思っていて。やっぱり不安がある人をベースに考えたほうがいいなって。

──あぁ、不安がある人をベースに考えるってとても大事だと思います。

遊佐:人それぞれの背景があって環境も違うし。やりたいことができなくなって。本来の気持ちとは違うことをやらなければいけなかったり。それまでは考えなくていいことを凄く考えました。

──そういう時期に考えたことが、今作にも今後にも何かしら繋がっていくと思います?

遊佐:考えたことだったり考えるという姿勢だったりは、たぶん何かしらは繋がっていくと思います。

後ろ向きの精神性と前向きなビート、明るい曲調ほど歌詞は暗く

──今作、歌詞は暗いけど(笑)サウンドがストレートですよね。切なさはあるけどストレートでポップ。あとなんていうか、堂々としてるんですよ。1曲目の「lost paradise」はドカーンとした感じが凄くいい(笑)。

小森:ドカーンとしてますか(笑)。ロックバンドの1曲目はドカーンといかないと(笑)。この8曲の中でどれが1曲目かって考えたらコレですよね。アルバムが始まるぞっていうのを一番出せる曲。確かに歌詞は喪失感がありますね。タイトルからして「lost paradise」だし。精神性は後ろ向き、ビート前向き(笑)。

──2曲目のミディアムな「10年前、10年後」。ドラム、気持ちいいですね~。

小森:この曲のドラムいいですよね。どれもいいけど、この曲が一番いいと思う。

豚汁:そうすか! 最初はもうちょっとごちゃごちゃしてたんですけど、アレンジ詰めていくにつれて音数が減っていって。どんどんシンプルに。今作は歌が強いし、小森さんの歌、遊佐さんの歌、2人の声が強くあるのでドラムはなるべく余計なことはせずに。でも弱々しくならないように。録ったものを聴いて、その繰り返しで残ったものが今回のドラムで。あとベースとの絡みですよね。

──ベースはメロディでグルーヴを出す感じがいいですよね。

shino:あ、ありがとうございます。考えて弾いてはいるんですけど、あんまり褒められたことないんで(笑)。

豚汁:「10年前、10年後」はドラムが音抜いてるんで、ベースが色を付けていく感じですよね。

shino(bass)

──4曲目「The Waste Land」はグイグイと激しいですね。

小森:「The Waste Land」は一番激しいですね。

──小森さん、遊佐さん、2人の声はこんなに似てたっけ?

小森:よく言われますね。1枚目(『聴こえる』2009年)を聴くと全然違うんですけど、なんでですかね。私はたぶん男性の中では高いほうで遊佐さんは女性の中では低いほうで。だんだん重なってきちゃって。

──遊佐さんのパートも増えてますよね。

小森:配分が半々ぐらいになってきてる。

──2人が似てる声だからこそ、同じことを違う角度から歌っているようでもあり。

遊佐:喋ってる声と心の声みたいな。

──そうそう。似てるからこそ面白い効果がある。

小森:遊佐さんは私が作った通りに歌ってはいるんだけど、指定外のところをいきなり歌い出してそれを採用したり。「グロリア」もサビで主じゃないメロディ、カウンターメロディが入ってるんですけど、それも遊佐さんが自ずと歌い始めて。そういうのを活かしました。

──広がりのある「ai」、そして「ノスタルジア」はメチャメチャ可愛い曲で。

小森:そうですね。「ノスタルジア」はシャッフルビートで。コンパクトでキュッとした曲ですね。でも歌詞がメチャメチャ暗い(笑)。人から大丈夫? って言われました(笑)。

shino:メロディもコード進行もリズムも、もう歌詞と両極端になるほどポップに仕上げたほうがいいんじゃないかって。

小森:最初にメロディとコード進行があって最初の段階から明るさがあってポップになっていくだろうなって予想できた曲。でもそこに乗せる歌詞は明るくある必要はないなと。昔からのコンセプトというか癖というか、明るい曲調ほど私の歌詞は暗い(笑)。なんでかはわからないんですけど。

shino:メロディ自体が古くさいし、そこにポップでロックな感じにしたら、よけい古くささが出るから楽しいんじゃないかと(笑)。たとえばゴールデン街とか思い出横丁とか。古くさいけど楽しいじゃないですか(笑)。

──なるほど(笑)。

小森:shinoさんのノスタルジアですね(笑)。

感情を俯瞰して音楽に昇華する視座

──暗い歌詞はポップが似合うっていうのが、なんかわかってきたような気がしてきた(笑)。

豚汁:「ノスタルジア」の歌詞は喪失感なんですけど、小森さんは失われたものを見ているんであって、小森さん自身はそんなに悲しいわけじゃないんじゃないかな。僕はそういう気持ちで演奏したんですよね。

小森:あぁ、うん。媒介ですからね。

豚汁:小森さんは景色を見ていて、それが失われてしまった景色だとしても、その景色を慈しんでいる感じで。だから演奏していても悲しい気持ちとか暗い気持ちで演奏してないし。暗いフレーズであっても全然ネガティブな気持ちではなく。自分はそうやって演奏してたのかもなって、今話をしていて思いました。

小森:うん。生きていく中で自分自身が悲しいことももちろんあるんですけど、それを音楽化するっていうのは自分の表現のやり方とは違うんですよね。これまで友人や尊敬する人が亡くなって、そこから作った曲もあるんですが、悲しみの感情をそのまま音楽にしたっていうのとは違って。悲しみの感情そのものには、なんていうか、辿りつかないですからね。

──悲しみは心の中のもので?

小森:そうですね。どこか俯瞰的にしたい。音楽を作るという行為は、俯瞰の視線が自分には大事なことで。

──あぁ、はい。音楽を作ることで悲しみを俯瞰できるようになったり。

小森:あぁ、そうかもしれない。悲しみの感情そのものではなく、俯瞰して消化して音楽にするという。

shino:監督って感じかもね。俺らは演者で。小森君も演者の一人だけど。

高橋豚汁(drums)

──小森さんの歌詞がだんだんわかってきました。あと「グロリア」っていうとドアーズやパティ・スミスを思い出すんですが。壊れかけはドアーズやパティ・スミスといったアーティストに憧れがあったと思います。憧れからの旅立ちっていうことかな? と思ったんです。

小森:「グロリア」は先ほど申し上げた通り、一度目の緊急事態宣言が出されたときに作った曲で。ライブがやれない環境に置かれて、かつてそれが当たり前だったこと、その素晴らしさに気持ちを向けて作ったんです。おっしゃる通り60's、70'sの音楽に憧れていたし、そういう音を目指そうとした時期ありましたが、この曲はそれとは関係なく。さすがに17年バンドやってると自分たちができることの範囲もわかってくるので、憧れというか、背伸びするようなことはほとんど意識しなくなりました。もちろんずっと好きですけど。

shino:好きなロックはそれぞれ全然違うし、個々のロック観は全然関係ないですしね。

──最後の「夢の、終わりの、そのあとで」はオルガンがパイプオルガンのように響いてますよね。柔らかさと厳かさを感じる。

遊佐:「グロリア」もそうなんですけど、最後の掛け合いっていうか、カウンターメロディのところとかちょっと讃美歌っぼいかなと。「グロリア」というのがキリスト教で出てくる言葉だし。私はキリスト教の学校に行ってたんで、そういうのが下地にあるのかもしれないです。

──小森さんの歌詞もキリスト教的なところがありますよね。私はキリスト教は全然知らないですが(笑)。小森さんもキリスト教の学校?

小森:キリスト教と全然関係ないところです。自分の歌詞には確かにそういう言葉が出てきます。宗教的なことは私も詳しくはないのですが何か指針というか…、何かを感じる言葉ではありますよね、キリスト教の言葉は。

ロックンロールには一歩踏み込む何かがある

──では最後に。今作の歌詞には失ったもの、失われた景色、そういうものが描かれていますが、どの曲も最後にその先に向かう予感をさせて終わっていくように感じます。光や希望を微かだけど確かに感じる。それはどういった心境なのでしょう?

小森:そうやって終わっていく曲が多いですね。うーん、音楽って元気にするのが素晴らしいとか音楽を聴いて元気になるとか、そういうのがあるとは思うんですけど、それとは違って…。

──私は今作、元気になりましたよ(笑)。

小森:あ、ありがとうございます(笑)。自分は元気とか頑張るって言葉がそんなに好きじゃなくて。元気じゃなくていいと思うんです。

──あ、「元気じゃなくていい」っていうのは同感(笑)。

小森:元気とか頑張るって言葉はあまり好きではないんですが、でもロックンロールは確実に前に、後ろでもいいかもしれないけど、どこかに一歩、確実に一歩踏み込むものだってずっとあるんですよ、ロックに出会った頃から。だから一歩を踏み込む何か、一つだけでいい、込めたい。それが自分の思いなんです。そういうことを、bloodthirsty butchers、ニルヴァーナなどから受け取ったので。元気なわけでも明るいわけでもないけど、だけどグッと踏み込む何かがある。やりたいのはそれだけかもしれないです。メンバーにも聞きたいですね。曲の最後とかを、どんなふうに感じたか。

豚汁:僕が壊れかけに入ったのは前作の前にリリースした3曲入りEP『FRAGILE E.P.』からで、それ以前から前のバンドで何度も対バンしてるんです。で、当時の僕から見た壊れかけのイメージってもっとドロッとしたものだったんです。ちょっと怖いおとぎ話みたいな曲もあるじゃないですか。あと何か意志や主張があるような。そのイメージが僕にはあって、それを受け止めつつ、でも自分はこれでいいのか? って思いもあり。自分がいない頃の壊れかけ、自分がいる今の壊れかけ、そして次の壊れかけ。過去、現在、未来の時間軸を感じながら演奏していて。だから今作は僕にとっても一歩進んでいく感じだと思うんです。一歩進んでいくぐらい、というか。止まるでも走るでもなく、等身大で前に進んでいく感じだなと。

──豚汁さん自身の軸で、過去、現在、未来が繋がっていく感じかな。shinoさんは?

shino:小森君が言ってたニルヴァーナで言うと、I'm so happyで始まる「Lithium」って曲があるけど、全然happyじゃない。でもhappyっていう。あの一言がロックだと思うんです。

一同:おぉ、カッコイイ(笑)。

小森:今のはホントにカッコイイ。

──見出しにしますか(笑)。遊佐さんは?

遊佐:このアルバムには光があると思うんですけど。それは…、自分たちが大人になってきて現実脳になってきた。頭の中の世界から現実に立つ感じがして。今の現実ってキツ過ぎますよね。でもここ数年、バンドは凄く良くなってきてるんです。その理由は全力だからだと思うんです。持ってるカードを全部出すっていうのが今作だし。出し惜しみしてる余裕はないっていう。そういうギリギリっていうか。ギリギリだからこそ希望が出てきた感じがして。単純に演奏は楽しいんですけど、やるなら全力でやろうっていう。そういう意識はキツイ時代だからこそ自然に出てきたっていうのはあると思います。

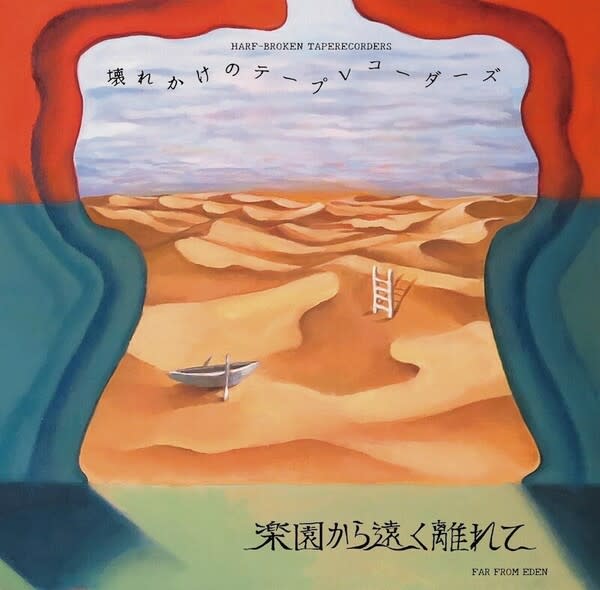

──私は今作を聴いて、喪失感から目を逸らさないからこそ励まされて元気が出たんだなって思ったんだけど、遊佐さんが今言ったことかもしれないです。キツイ時代、キツイ現実だからこそ全力で、全力だからこその光。あ、ジャケットも素敵ですね。

小森:素敵ですよね。凄いですよね。森千咲さんっていう画家で。去年、ほたるたちと共同企画『懐中電灯の月』というイベントを割礼を呼んで3バンドでやって、そのフライヤーを描いてくれた方で。たぶん曲からのインスピレーションや曲の世界を描いてくれていると思うんですが、広げるとびっくりするような。CDの楽しさってジャケットとかだと思うんですが、サブスクっていわば表しか見えないじゃないですか。CDは裏も見える。ジャケットの後ろ側、広げる楽しさ、立体感を感じることができる。ぜひCDを手に取ってほしいです。