■空質空調は需要拡大に備えて着実に競争力を強化

パナソニック ホールディングスは「パナソニックグループ戦略説明会」を開催し、グループCEO・楠見雄規氏が説明を行った。

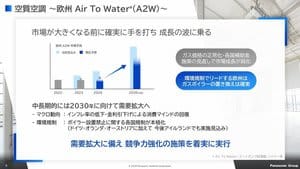

2024年度は中期計画(2022-2024年度)の最終年度となるが、経営指標のひとつである累積営業キャッシュフローは目標とする2兆円に到達する見通しだ。しかし、「ROE 10%以上」「累積営業利益1.5兆円」のふたつの指標は、車載電池および空質空調の欧州Air To Water(A2W)が、想定外の市況変化から目標が大幅に未達になるなど達成が困難になった。楠見氏は「状況を打開すべく収益改善に向けて改革を断行する」と気を引き締めた。

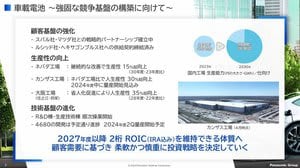

注力する取り組みとして掲げたのは「投資領域の事業基盤強化」「事業ポートフォリオマネジメント・財務戦略」「グループ体質強化」の3点。ひとつめの投資領域における事業基盤強化では、車載電池では2027年度以降、2桁の投下資本収益性(ROIC・IRA込み)を維持できる体質を目指し、空質空調では需要拡大に備え、競争力強化の施策を着実に遂行する。SCMソフトウェアでは積極攻勢に向けたBlueYonder (BY) 改革を継続して推進する。

車載電池では、注力する北米EV市場が大きく減速した。その要因として「バッテリーが普及価格帯に見合うコストで実現できていないこと」「エネルギーを供給するインフラが整備されていないこと」「米国排ガス規制の基準値が緩和されること」を指摘する。

「生産性の向上は想定以上に進んだ。大きかったのは、日本で生産して戦略パートナーに出している電池の需要が急減したこと。お客様の真意を聞けていなかったのは反省点。日本の余力の活用をしっかりと考えていかないといけない」。

スバル、マツダと戦略的パートナーシップを確立するなど顧客基盤を強化。ネバダ工場、カンザス工場、大阪工場の各工場は生産能力を拡大。「顧客需要に基づき、柔軟かつ慎重に投資戦略を決定していく」と訴えた。

空質空調では、ガス価格が正常化し、各国で補助金施策が見直されたことで、A2W市場の成長が鈍化した。しかし、「中長期的には需要拡大へ転換すると見ている。引き続き成長へ向けた投資を着実に進めシェア拡大へ手を打っていく。当社の優位なポジションを確実ものにしていく」と力を込めた。

■2026年度までに課題事業ゼロへ

事業ポートフォリオマネジメントの考え方については、地球環境への貢献など「グループ共通戦略との適合性」と「事業の立地・競争力」の2つにフォーカスする。その判断を徹底していくために、「事業の最大課題に対し、パナソニックホールディングス(PHD)が手を打てるか」「事業が稼ぐ以上の資金が成長に必要な場合、PHDが投資できるか」「PHDが事業経営の良し悪しを判断できる」という3つのベストオーナーの視点から見直しを行い、昨年中に方向付けを行った。

ひとつの事例としてオートモーティブ事業を取り上げて説明。自動車業界は100年に一度の大変革期を迎えている。コックピットHPC領域やEVパワエレ領域など、電動化とソフトウェア・デファインド・ビークルへの変化で急速な技術革新が進むなか、「ベストオーナーの観点からApollo社とパートナーシップを結び、グローバルで躍進できるチャンスを掴んだ」と語る。

「ポートフォリオの見直しを進めていく上では、各事業の競争力を見定めていかなくてはならない。撤退も含めた盤本的な手を打っていく」と2026年度までに課題事業ゼロを目指す。強固な財務体質・収益体質を構築するため、キャッシュおよびROICをもとに事業部単位で厳格に管理を行っていく。

課題事業については、市況の影響を受けているファクトリーオートメーション、コスト力の改革が遅れている暮らしアプライアンスの一部、業界や事業構造そのものが厳しいテレビなどを挙げた。

「課題の要因は色々。事業構造的に劣後になるものは、非連続な手を急がなければいけない。それ以外は経営に課題がある、何に起因しているのかを明確にして、それぞれにあった処方箋を出していく。成長領域として考えているところはそれなりの時間軸をかけてやっていく」と説明した。