厚生労働省は、社会保険料の算定に、株式配当などの金融所得を反映する仕組みの検討を始めました。

制度が導入されれば、金融所得が高いほど、社会保険料の負担が増えることになります。

この記事では、社会保険料の現行制度や問題点、新たに検討されている案について解説します。

現行の制度と問題点

社会保険料の算定は、基本的に所得に応じて決まります。

- 国民健康保険料:世帯人数と前年の所得をもとに計算

- 介護保険料:世帯の課税状況や前年の所得をもとに計算

- 後期高齢者医療保険料:前年の所得をもとに計算

なぜ金融所得を社会保険料の算定基準に含むことが、検討されているのでしょうか。

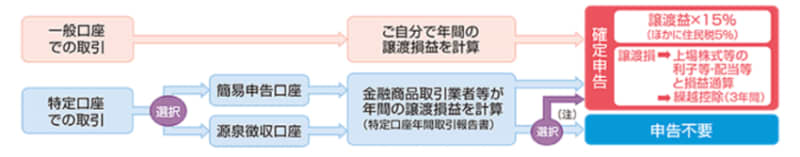

金融所得は、原則として確定申告が必要です。

しかし、特定口座のうち、源泉徴収口座であれば、確定申告の必要はありません。

出典:国税庁「株式・配当・利子と税」

確定申告が必要な取引をしている人は、株式配当などの所得も含めて社会保険料を計算します。

一方、確定申告が不要な人の場合、株式配当などの所得は、社会保険料の算定に含まれません。

そのため、同じ金融所得があっても、確定申告をしている人とそうでない人で、社会保険料の負担額が異なります。

同じ所得金額にもかかわらず、取引口座によって社会保険料の額が異なる不公平さが、以前から指摘されていました。

NISAへの影響は?

確定申告をしていない個人の金融所得を把握する方法として、以下の項目が検討されています。

- 金融機関が持つ情報を自治体と共有

- 情報を共有するための必要なシステムの構築

対象は、自営業者が加入する国民健康保険や、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度、介護保険です。

今後の議論次第では、会社員が加入する健康保険についても、金融所得の算定対象にするか検討される可能性があるでしょう。

また、現時点ではNISAの非課税所得については、社会保険料の算出対象にはしない見通しです。

財務省が2024年4月にまとめた資料では、NISAは社会保険料の算出対象としないことを前提に検討すると発表しています。

政府は、2028年度までに道筋をつけたいと考えています。

金融所得によって社会保険料の負担が増えることになるのか、引き続き、注目が集まります。

出典

- 国税庁「株式・配当・利子と税」