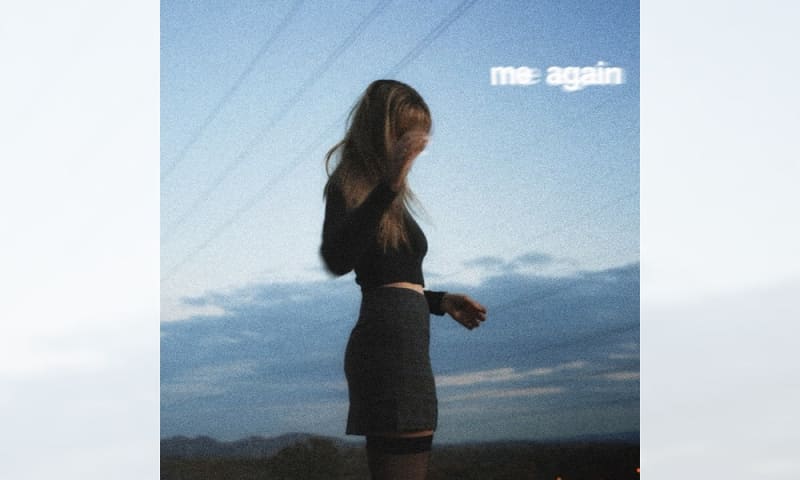

2024年5月17日に自身3枚目となるアルバム『Me Again』を発売したシンガーソングライターのサーシャ・アレックス・スローン(Sasha Alex Sloan)。

2020年にRCAから『Only Child』でアルバムデビュー、2022年には2ndアルバム『I Blame the World』をリリース。今回の3枚目は独自のレーベルSue Perb Recordsからの発売となる。

チャーリー・プース、アラン・ウォーカー、カイゴ等ともコラボを果たしているおり、ケイティ・ペリー、P!NK、ジョン・レジェンド、カミラ・カベロに楽曲を提供している彼女の日本初となるインタビューを掲載。音楽ライターの新谷洋子さんによる寄稿です。

___

“サッド・ガール”による3枚目のアルバム

“サッド・ガール”を自認し、そのサッドネスを美しいメロディや自嘲的なユーモアで中和するようにして綴った曲の数々で、絶大な支持を勝ち取ったサシャ・アレックス・スローン。本邦初のインタヴューに応じてくれた彼女の言葉を交えて、先頃登場したサード・アルバム『Me Again』の完成に至るまでの歩みを辿ってみたい。

サシャ・アレックス・スローンという名前には、もしかしたらピンと来ないかもしれない。しかし、彼女が書いた曲――カミラ・カベロの「Never Be The Same」や「OMG」、P!NKの「Happy」、ジュース・ワールドの「Black&White」などなどーーや、ヴォーカルを提供したダンス・アンセム――カイゴと連名でリリースした「I’ll Wait」やマーティン・ギャリックスの「Love Runs Out」ーーを知らないうちに耳にしていた可能性は、非常に高い。

そしてもちろんソロ・アーティストとしても「Older」や「Dancing With Your Ghost」、或いはチャーリー・プースとデュエットした「Is It Just Me?」といったヒット曲を通じて世界中でファン層を築いているサシャは、ぬくもりと厭世感が同居するその歌声で、自分の弱さから眼を逸らさない誠実なソングライティングで、2010年代後半以降の音楽界を豊かにしてきた、ボストン出身の29歳のアメリカ人女性だ。

ソングライターとしてのスタート

幼い頃に覚えたピアノを弾きながら10歳にして曲作りを始め、ブランディ・カーライルやジュエルを始めとする女性シンガー・ソングライターたちに憧れて育ったという彼女。

「算数の授業の最中に詩を書いているような子どもでしたから、勉強は得意ではなかったんですが(笑)、文章を書くことがセラピー代わりになっていました。というのも私は元々、普段は自分のフィーリングについて真剣に話すのが苦手で。でも曲の中でなら真剣になれた。だから歌詞のほとんどは自分の体験に根差しています」

自身のソングライターとしての立ち位置をこう説明する彼女は、あのバークリー音楽院に進んで音楽ビジネスを学ぶのだが、SoundCloudに投稿したオリジナル楽曲が注目を浴びて19歳の時にソングライターとして出版契約を結び、単身LAへ。本格的にミュージシャン活動をスタートする。

「ちょっと聞こえが悪いかもしれないですが、私には特に音楽界で成功したいという野心があったわけではないんです。ほかに何をしたらいいのか分からなくて曲を書き続けていたというだけで(笑)。いつも熱心に応援してくれた母に後押しされた部分も大きいですね。LAでもすぐに成功したわけではなく、コーヒーショップで働きながらチャンスを伺う日々が数年間続き、地元に帰ろうと思ったこともありました。そうこうしているうちに徐々に仕事が軌道に乗って、この世界で生きて行く踏ん切りがついたんです」

そして前述したように他のアーティストたちに乞われて曲を提供する一方、ソロ・アーティストとしても大手レーベルのRCAからデビュー。2018年のEP『Sad Girl』を皮切りに3枚のEP と2枚のアルバム(2020年の『Only Child』と2022年の『I Blame the World』)を発表し、鋭い観察眼を自己に向けて、時にダークなユーモアをちりばめつつ、ハピネスよりもサッドネスに重きを置いたモノローグを綴ってきた。恋愛からメンタルヘルス、気候変動に至るまで様々な題材を取り上げ、ポップとオーガニックの間を揺れながら。

パートナーとのコラボ

この間、公私にわたるパートナーとしてずっとサシャに寄り添って、共に音楽作りを行なってきたのが、キング・ヘンリーことヘンリー・アレン。ディプロのもとで経験を積み、ビヨンセやジャスティン・ビーバー、チャーリーXCXほか大物たちとのコラボで知られる、売れっ子のソングライター兼プロデューサーだ。

「カップルでのコラボはうまくいかないケースが多々ありますが、ありがたいことに私たちの場合は順調です。交際を始める前からコラボしていたことが良かったのかもしれません。今では音楽作りは生活の一部分と化していますし、ふたりとも内向的でスポットライトを好まないし、競争も好きじゃない。家でゆっくりして犬の世話をしているほうが楽しいというタイプなんです(笑)」

そんなふたりは、セカンド・アルバム『I Blame the World』のリリース後に結婚。環境の変化を求めて長年暮らしたLAからナッシュヴィルへと移り住むと共に、サシャはRCAを離れて独自のレーベルSue Perb Recordsを立ち上げ、サード・アルバム『Me Again』に着手した。

オーガニックでナチュラルな新作

「LAとナッシュヴィルは音楽シーンにおいても違っています。サウンド・プロダクションを重視する傾向が強いLAに対し、ナッシュヴィルでは曲そのものの良さが評価されますから、曲を介したストーリーテリングが好きな私には、ナッシュヴィルが合っているのかもしれません」

実際、拠点を変えたことはサウンド志向にも如実な影響を及ぼしており、『Me Again』の仕上がりは、これまでで最もオーガニックでナチュラルだ。エレクトロニックな要素も多分に含んだ、アップビートなポップ志向の前作とは好対照を成し、シンプルな音のつくりが歌声と言葉を前面に押し出している。またコラボレーターにはナッシュヴィルで新たに培った人脈が活かされ、カントリー界のヒットメイカーであるジミー・ロビンスや、アメリカーナ・デュオのザ・シヴィル・ウォーズを経てソロで活躍中のジョイ・ウィリアムズといった面々の参加を得た。

「今回は自ら音楽的な主導権を握ったわけですが、『I Blame the World』を発表した頃の私はすごく混乱していて、周囲が望むアーティスト像を意識するあまり、自分の立ち位置が分からなくなっていました。しかも、パンデミックが収束して以前の生活に戻りつつあったものの、私は社交不安障害に悩まされ、気分がすごく落ち込んでいたんです。だから、自分が何者なのか改めて見極めたくて、しばらくの間表舞台から距離を置き、以前より健全な生活を心がけ、“音楽を取り去った時にあとに残る私はどんな人間なのか?”と自問しながら曲を綴りました。結果的には今までと同じく悲しいアルバムなので、健全になったとは思えないかもしれませんが(笑)、アーティストとして生計を立てるようになると、曲を作りながら“プレイリストに載るかな?”などと余計なことを考え始めてしまいますよね。その反省から、どんな音になろうが自分が気に入ればいいという気持ちで取り組んだんです」

『Me Again』というタイトルにも、人間としてもミュージシャンとしても原点に立ち返ったアルバムだという意味を込めたと彼女は説明するが、そんな本作に着手した時の心境が窺えるのが、冒頭のタイトルトラック。ベッドから起き上がることも、着替えたり髪を梳かすこともできない、ドン底の状態を描く。そして、従来のように自分の人生にフォーカスするのではなく他者との関係をも掘り下げながら、どこかにあるはずの出口を探し、何が自分を苦しめているのか、つきとめようとしているのだ。

父親との複雑な関係を示唆する「Highlights」然り、依存症に苦しむ知人を前に自分の無力さを思い知らされている「Only You Can」然り、行方不明の愛犬に捧げた「Tiny’s Song」然り、いつも彼女の味方をしてくれた最愛の祖父の死を悼む「Picked First」然り……。

「他者にも目を向けているのは私が成長した証拠なのかもしれませんが(笑)、自分が抱いていた葛藤は、周囲の人たちとの関係にも起因していたからだと思います」とサシャ。

成長と言えば、「Good Enough」は摂食障害に苦しんでいた16歳の時に書いた曲で、「大人になってこの曲の絶望感を受け止められるようになった」ことから、ようやくレコーディングするに至ったという。

こうして見ると確かに、ヘンリーに宛てたラヴソング「Don’t Laugh I’ll Cry」を除けば、これまで以上に悲しみに耽溺しているアルバムだと言えなくもない。しかし同時に、メジャー・レーベルを離れることでプレッシャーを取り除き、まさに悲しみに耽溺する自由を手にして音楽作りを楽しむ彼女のカタルシスも、本作は雄弁に物語っている。そして究極的には、同じように悲しみや苦しみと向き合う人たちに手を差し伸べる作品であって欲しいとサシャは言う。

「私は、何かに悩み苦しんでいる時は、いつもものすごく孤独に感じるんです。本当は決して孤独ではないのに。だから、私の音楽を聴いて下さっている方たちの孤独感を和らげることが出来ればうれしいですね」

Written By 新谷洋子