今週は洗濯日和の過ごしやすい天気が続きました。このまま梅雨にならないでほしいとも思いますが、県内11ダムの貯水率は17日午前0時時点で68.1%。平年値は77%なので、8.9ポイント下回っています。今年は年初から水不足でヤキモキする日が続いたので、夏以降の断水回避に向けて、梅雨の時期にしっかりと雨が降ることも大切です。梅雨や週末の天気については気象予報士・崎濱綾子さんのコラムをチェックしてみてください。

さて今週の5月15日、沖縄は日本に復帰して52年を迎えました。

変わらない基地負担 今年も平和行進

在日米軍施設の70.3%が集中する県内。近年は南西地域の防衛強化として自衛隊の配備も強化されています。基地のない平和な島の実現を目指し、宮古島市や石垣市では平和行進が実施されました。沖縄本島では18日午前8時半、宜野湾市役所から出発し、県民大会も開催される予定です。

例年、平和行進には県外からの参加者や、小さな子どもと参加する家族連れの姿が見られます。基地を囲むようにして歩くことで、基地の広大さや、返還された後のさらなる経済発展の可能性について考える機会になります。

「核抜き本土並み」「基地撤去」を求めて復帰運動に奔走した世代の、孫たちを取材した連載「孫と『復帰』 53年目の5.15」も、祖父母の経験や思いを若い世代がどう継いでいるのかを掘り下げた内容でした。

4人の孫と祖父のストーリーを読みながら、復帰や戦争と平和、将来の沖縄について考えてみてはいかがでしょうか。

泡盛の価格も徐々に上がる?

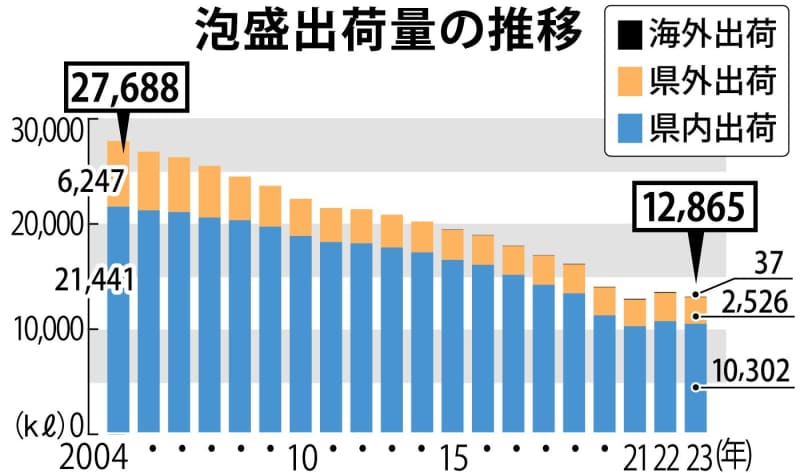

経済分野では、15日から泡盛の酒税軽減措置の段階的な引き下げが始まりました。これまで酒税の35%が軽減されていましたが、出荷量の比較的多い酒造メーカーは軽減率が25~30%となりました。県内には46の酒造所があり、2032年5月には全メーカーに対して、酒税の軽減措置が撤廃されます。

泡盛の出荷量は年々減少し、20年前の2004年がピークでした。若者のお酒離れ、飲み放題の浸透、ブランディングや経営戦略の不足など、泡盛不振の要因はいろいろ考えられます。

ただ、沖縄の数少ない製造業として産業維持、また文化や歴史の継承という点でも、泡盛をどうにか盛り上げていきたい。業界も新たな取り組みを始めたり企業の垣根を越えてタッグを組んだりと、挑戦しています。

「泡盛ツーリズム」と銘打ち、泡盛を観光資源として位置づけて地域への誘客に活用するほか、泡盛の魅力やおいしさに気づいてもらおうとプロジェクトも動いています。予約すれば酒蔵見学ができるメーカーは意外にたくさんあるようです。「自立」に向け、一歩を踏み出した泡盛業界を応援するためにも、酒造所を訪ねてみるのもいいかもしれません。

ポーク缶は台湾持ち込みOKなのに

最後は台湾人の訪日観光客の9割が肉製品のお土産購入を控えているというこちらのニュース。ポーク缶やレトルトパウチの肉料理など持ち込み可能な製品もあるのに、調査した訪日経験のある人のうち、9割が「検疫を通過できない」と考えて購入を控えているといいます。

背景にはアジアで猛威を振るう、家畜の伝染病「アフリカ豚熱(ASF)」への警戒があるようです。

ASFは、豚やイノシシが感染して発熱などを引き起こす病気で、致死率が高く、有効なワクチンや治療法が確立していません。日本ではまだ発生例が確認されていませんが、アフリカや欧州、アジアなど19カ国・地域で感染が広がっています。

台湾人観光客に調査したマーケティング業などを手がける「台灣琉球黃豆冰有限公司」(台北市)の平良育士代表は、台湾の検閲基準をクリアしている製品にラベルをつけることで、台湾人観光客の不安を解消する取り組みを目指しているそう。観光立県を掲げる沖縄のブランディング向上、県産品の輸出促進などにつながる期待もあります。

人も物も、ウイルスも、国境や距離を軽々と超える時代。検疫で拡大を防ぐ取り組みをしながら、正しい情報もしっかりと届けて、文化交流や経済交流がより活発になるといいですね。さて、今週はこの辺で。デジ編チョイスは川野百合子が担当しました。