19世紀、ナポレオンは皇帝となり、数々の戦争で勝利を納めます。しかし、そんなナポレオンの勢いもながくは続かず、ついに戦争に敗れ、失脚するときがやってきます。立命館アジア太平洋大学(APU) 学長特命補佐である出口治明の著書『一気読み世界史』(日経BP)より、ナポレオンの失脚とその後の世界情勢について詳しく見ていきましょう。

GDPで概観、覇権がアジアから欧米に移った19世紀

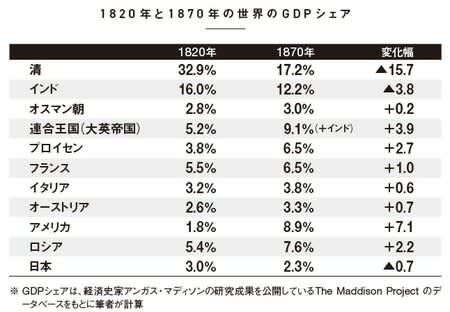

1820年の世界の国内総生産(GDP)を見ると、中国とインドで世界のほぼ半分を占めています。中国が32.9%で、インドが16.0%です。連合王国は5.2%でした。

それから50年後の1870年のGDPを見ると、中国は1820年の約半分になって17.2%、インドも12.2%で、かなり落ちています。一方、インドを植民地にして大英帝国の繁栄を築いた連合王国はシェアを高めます。連合王国の9.1%にインドの12.2%を加えると、世界の2割ぐらいを占めるようになります。つまり中国を追い越して世界一になりました。注目すべきはアメリカで、1.8%から8.9%まで拡大し、連合王国に匹敵するレベルです。

19世紀とは、覇権がアジアから欧米列強に移った世紀だということが数字からわかります。

[図表]1820年と1870年の世界のGDPシェア 出所:『一気読み世界史』(日経BP)より抜粋

ナポレオンのエジプト遠征から頭角を現したムハンマド・アリー

18世紀末、ナポレオンがエジプト遠征をしましたね。エジプトは当時、オスマン朝の支配下にありました。オスマン朝は、ムハンマド・アリーというアルバニア人をエジプトに派遣しました。この人物が1805年、エジプト総督に推挙されて、ムハンマド・アリー朝が事実上、成立します。

アラビア半島には、ワッハーブ派という厳格なスンナ派を奉じるサウード家が王国を築いていました。サウード家があまりに過激なのでオスマン朝が怒り、ムハンマド・アリーに討伐を命じます。ムハンマド・アリーはワッハーブ王国を滅ぼしました。

アダム・スミスの理論を法律で完成させた、ナポレオン

1804年、ナポレオンが皇帝になります。

ヨーロッパの歴史に登場した偉大な皇帝を挙げるなら、まずローマ帝国のカエサル。そして、ルネサンスを先取りしたフェデリーコ2世。次にナポレオンの3人です。厳密にいえば、カエサルは皇帝にはなっていませんが、カエサルの名前そのものが皇帝の称号になっていますよね。

ナポレオンが皇帝になった年にフランス民法典が公布されます。画期的だったのは、近代的な所有権を初めて定めたことです。資本主義経済は個人の所有権が認められて初めて機能します。アダム・スミスが市場経済を提唱したのは18世紀のことでしたが、その法的な枠組みを完成させたのはナポレオンです。

交易の重要性を知るナポレオンは大陸を封鎖した

ヨーロッパ大陸に大国が出現したら、必ず潰す方向に動くのが連合王国です。1805年、オーストリア、ロシア、プロイセンと大同盟を結び、戦争を始めます。トラファルガーの海戦で、連合王国の提督ネルソンがフランス海軍を打ち破ります。ナポレオンは、陸戦で盛り返します。ロシアのアレクサンドル1世とオーストリアのフランツ1世と相まみえたアウステルリッツの戦い(三帝会戦)では大勝します。

1806年、ナポレオンはプロイセンを蹂躙し、ベルリンに入城すると、大陸封鎖令を出しました。連合王国とヨーロッパ諸国の交易を禁止したのです。連合王国にとって大陸とのつながりは、インドの存在と並ぶ生命線であることを、ナポレオンは理解していました。ヨーロッパ諸国との交易を止めてしまえば、音を上げるだろうという作戦です。

ナポレオン軍が「自由・平等・友愛」と「ネーションステート」を拡散

ナポレオンはヨーロッパ中で戦争して、ほとんどの陸戦で勝利を収めます。なぜ強かったかというと「自由・平等・友愛」の理念で、兵士を鼓舞したからです。「我々が戦うのは、領土を得るためではない。フランス革命の自由・平等・友愛の精神を諸国に広め、圧政に苦しむ人々を解放するために戦うのだ」と。

この理念に酔いしれたのは、フランス兵ばかりではありませんでした。

ナポレオンに敗れたプロイセンは、領土が半分になりました。崩壊寸前になったプロイセンで、哲学者フィヒテが「ドイツ国民に告ぐ」という連続14回の講演をしました。

このタイトルに注目してください。それまで、自分のことを「ドイツ国民」と思う人はいませんでした。人々の自己意識は「プロイセン人」であり「バイエルン人」でした。つまり、この時期に初めて「ドイツ」という想像の共同体、すなわちネーションステート(国民国家)が生まれたわけです。ナポレオンがプロイセンを蹂躙したことで、ドイツ国民としての意識が生まれ、燃え上がったのです。ドイツだけでなく、ナポレオンが進軍した後には、自由・平等・友愛という「はしか」に感染した人々が出てきて、自分たちのネーションステートをつくろうという動きが出てきます。

1812年、アメリカと連合王国が米英戦争を始めます。なぜかといえば、ナポレオンの大陸封鎖令に対抗して、連合王国も封鎖令を出したので、アメリカとヨーロッパが交易できなくなってしまったのです。それでアメリカが怒って戦争を始めたわけです。政治的にはすでに独立していたアメリカですが、これで経済的にも連合王国から独立します。

ナポレオンを打ち破ったのは、スウェーデンに移籍した元部下

ナポレオンの転落は1808年から始まります。この年、スペイン王室の混乱に乗じて、自分の兄をスペインの王様にしますが、民衆から激しい抵抗を受けます。

ナポレオンには、なかなか子どもが生まれず、跡継ぎがいないのが泣きどころでした。ナポレオンが本当に愛した女性は、最初に結婚したジョセフィーヌだけだと思うのですが、子どもが生まれないので離婚して、オーストリア皇女のマリー・ルイーズと結婚します。するとすぐに子どもができました。ナポレオン2世です。

同じころ、スウェーデンで王室が断絶します。スウェーデン議会は王位継承者として、ナポレオンの部下であるベルナドットを指名し、これをナポレオンは承諾しました。ベルナドットの妻は、ナポレオンの昔の婚約者でした。

ナポレオンの大陸封鎖令は我慢比べでした。連合王国にとってはもちろん、ヨーロッパ諸国もつらい。ついにロシアが我慢できなくなって、大陸封鎖令を平然と破り始めました。怒ったナポレオンはモスクワに遠征しますが、ロシア軍は焦土戦術をとってモスクワを逃れ、それを追うナポレオン軍は冬将軍に襲われて敗退します。

ナポレオンがとうとう陸戦で敗れたというわけです。ヨーロッパ諸国は連合軍を結成し、ナポレオンを討とうとします。それが1813年のライプツィヒの戦いです。連合軍の総司令官はあのベルナドットでした。ベルナドットは、純粋にスウェーデンの国益を考えたのだと思います。かつての部下のベルナドットがナポレオンを打ち破り、ナポレオンは退位してエルバ島に流されます。

負けたのに領土を減らさなかったタレーランの外交力

ナポレオンが退位した後、連合王国とオーストリア、ロシア、プロイセンはウィーン会議を始めます。ところが舞踏会を開くばかりで、「会議は踊る、されど進まず」といった状況です。それを見たナポレオンは1815年、エルバ島を脱し、皇帝に復帰します。けれど、ワーテルローの戦いで連合軍に敗れて再び退位します。いわゆる「百日天下」です。

ウィーン会議とは、要するにナポレオン失脚の後始末で、戦争に負けたのはフランスですよね。プロイセンがナポレオンに負けたときには領土が半分くらいになっています。だから今度はフランスの領土が半分くらいになってもおかしくないはずです。

ところがフランスにはタレーランという、とんでもない策士がいました。ナポレオンにも仕えたこの外相は、「悪いのはナポレオンでもフランスでもなく、フランス革命です。王様を処刑したことが何よりもいけなかった」というロジックをつくり上げました。だから「フランス革命の前の状態に戻せばいい。それで、すべてが丸く収まりますよ」と、主張したのです。

すると、ヨーロッパの皇帝や国王たちは、「確かにそうだ」と納得してしまいました。だから、「フランス革命の前の状態に戻そう」ということになって、フランスは革命前の領土をほとんど失わずに済んだのです。軍事力がなくても、誰もが納得する理屈をつくり上げれば外交交渉を制することができるという素晴らしい見本です。

タレーランがうまいことやれたのには、会議を主催したオーストリアの外相メッテルニヒがあまり賢くなかったということもあったかもしれません。メッテルニヒは、小細工はすごくうまい人でしたが、大局観を持っていませんでした。

とばっちりが相次ぐウィーン体制

ウィーン会議の結果です。

プロイセンはナポレオンに削られた領土を取り戻しましたが、フランスはブルボン朝時代の領土を削られていません。タレーランのロジックのせいです。

ヴェネツィアなどの共和国は全部、潰されました。タレーランのロジックは「革命が悪い」「王様の政治に戻す」ですから、共和政は否定されます。ヴェネツィアは、オーストリアの支配下に入りました。ヴェネツィアにしてみれば、とばっちりです。

連合王国は、ネーデルラントからスリランカとケープ植民地を分捕りました。ネーデルラントの国王がナポレオンの弟だったからです。しかし、ネーデルラントにしてみれば、ナポレオンに押し付けられただけの王様ですから、迷惑な話です。そんな理由で連合王国は、インド洋交易の要所2カ所を押さえたのです。

ロシアはフィンランドとポーランドの大公位と王位を得ました。

以上がウィーン体制です。

出口治明

立命館アジア太平洋大学(APU)

学長特命補佐