日本には古くから伝わる色の名前があります。名前から想像できるものもあれば、予想外なものも。ここでは『増補改訂版 色の名前事典519』より、あまり聞きなれない色の名前を取り上げ、クイズにしました。今回は「生壁色(なまかべいろ)」。果たして、生壁色はどちらでしょうか?

\\あなたの声をお待ちしております//

↓↓をクリックしてアンケートへ

【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!

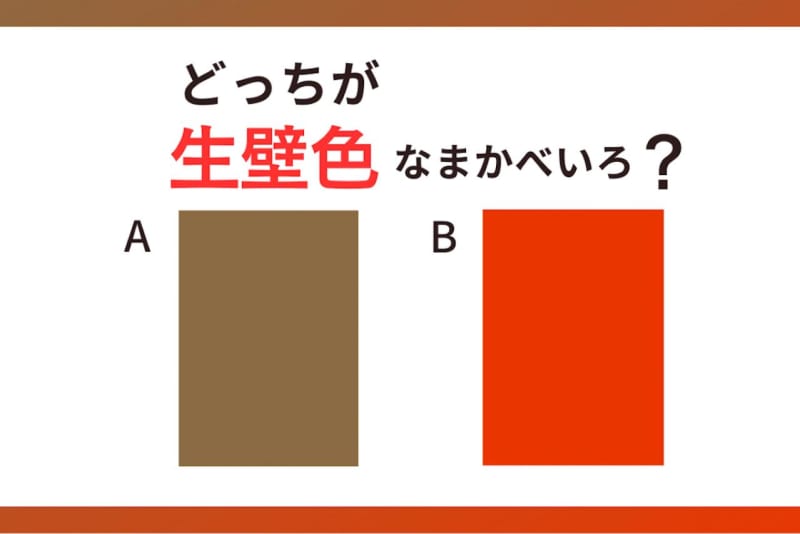

生壁色は【A】or【B】?

「生壁」とはあまり聞きなれない言葉ですが、どのような色を指すのでしょうか?

いずれが生壁色なのか、次のページで、生壁色と、もう一色についても色名の由来を詳しく解説しています。

生壁色は【A】

水を混ぜて練りあげた壁土が、まだ乾かない状態を生壁といいます。これがすっかり乾いてしまうと、白茶けた色になるのですが、水けを含んで湿ったままだと、黒ずんだ緑みの黄褐色に見えます。

そんな色を表す色名ですが、これは左官職人の用語ではなく、主に染色の色名として用いられていました。

日本語の染色の色名には、植物の色からとられたものが多いのですが、英語でオリーブと呼ばれる色の系統には、日本人がよく知っている植物の色がなかったのでしょう。ここでは珍しく生壁のような無機質の名前が選ばれています。しかもこれがけっこう人々に気に入られたとみえて、藍生壁とか江戸生壁、利休生壁というような変種もいくつか登場しています。

それでは【B】は何色?

【B】は樺色(かばいろ)

蒲(がま)の穂のような色、ということで蒲色とも書きます。樺(かば)は桜の樹皮のこと。アイヌ語のカニハに由来するということです。つまり樺は借字ということになります。ところが平安朝の重ねの色目には樺桜があるので、この名前は古くから知られていたようでもあります。

樺桜の色目は、表が蘇芳(すおう)、裏が赤花、または表が紫、裏は青、そのほかの説もあります。樺桜は山桜の一種で、「源氏物語」にもその花の咲きみだれた様子の形容が出てきます。その樹皮のような濃い茶色を表す色名です。

この樺色と水草の蒲の穂のような蒲色とは、特に色の区別はなく、同じように用いられてきました。近世になって、これが樺茶または蒲茶という色名で呼ばれるようになり、茶の色合いが強調されてきます。この場合も樺と蒲の両方が使われます。

樺色は、日本産業規格(JIS)「物体色の色名」で定められた「慣用色名」269色のうちの1色です。

※この記事は『増補改訂版 色の名前事典519』(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

監修者

一般財団法人 日本色彩研究所

日本で唯一の色彩に関する総合研究機関。1927年画家・故和田三造氏により日本標準色協会として創立。1945年財団法人日本色彩研究所として改組。1954年、世界に先駆けて「修正マンセル色票」の色票化研究に着手し、諸外国の研究機関に寄贈するなど、長年にわたり先端的な研究を続ける。諸省庁、自治体からの要請への対処、JISの制定や関連色票の作成等への参画、ガイドラインの提案などに携わる。