50代に突入すると、病気もなく体力だってまだまだ十分なのに、ちょっとしたことで「老い」を自覚することが多くなってきます。それは健診結果にも表れ始めて、正常値に戻るよう、医師から生活に制限を設けられてしまうケースも少なくありません。しかし、その制限は本当に必要なのでしょうか? 本記事では、そんな健診に憂鬱になるあなたへ『50歳からの脳老化を防ぐ 脱マンネリ思考』(マガジンハウス)の著者で医師の和田秀樹氏が、「健診を気にするべきでない」理由について解説します。

健診と聞いただけで憂鬱になる50代

50代の方なら覚えがあると思いますが、「このごろ疲れやすくなった」「熟睡できない」「根気が続かない」「どうもやる気が出ない」といったさまざまなの身体や心の不調、これといった病気もなく、体力だってまだまだ十分なのに、ちょっとしたことで「老い」を自覚することが多くなります。

といっても50代の老いの自覚は曖昧なものです。以前の自分(20代や30代の自分)と比べてみたり、同世代の友人や仲間の中でも若々しくて元気な人間と比べてみたりして、「やはり齢(とし)のせいかな」と思い込もうとします。齢のせいにすれば「仕方ない」とか「まあぼちぼちやっていこう」と自分を落ち着かせることができます。「何かの病気が隠れているんじゃないか」と思うより安心できるからです。

逆に言えば、「まさかと思うけど、やっかいな病気にはなりたくない」という気持ちがつねにあります。あとわずかですから、定年までは何とか勤め上げたいと思うからです。ここで重い病気にでもなったら、人生設計を大きく狂わせてしまいます。

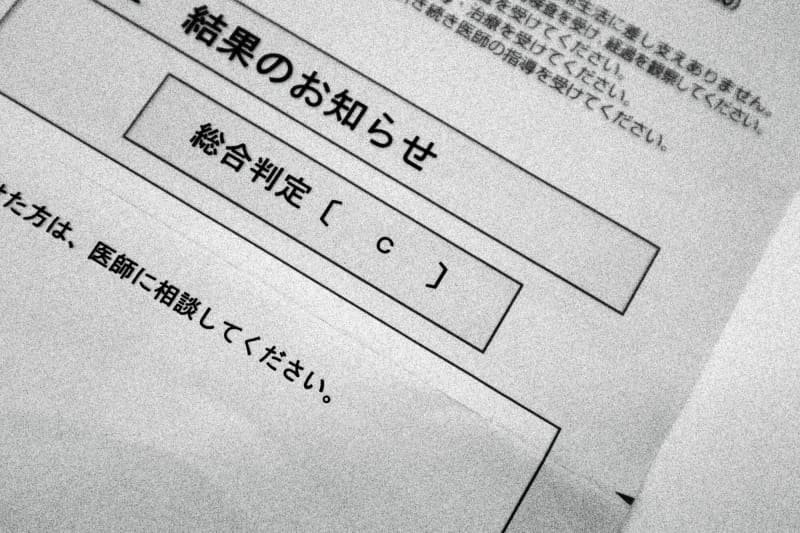

そこでつい気にしてしまうのが健診の数値です。主に血圧、血糖値、コレステロール値などですが、50代というのはいろいろな数値に異常が出始める年齢ですから、健診が近づくとお酒を減らしたり甘いものや脂っこいものを控えたりする人が結構います。もちろん気休めですが、それくらい数値を気にするのです。

なぜなら一般的な健診で数値の異常が出ると、要精密検査となります。混雑している大きな病院まで出かけて検査を受けなければいけません。これだけでも憂鬱になります。

そしてたいていの場合は、検査データをもとに医者の診断があり、ほぼ間違いなく薬を処方されます。血圧や血糖値やコレステロール値を下げる薬です。「あーあ、とうとうわたしも薬を飲む身体になってしまったなあ」とガッカリします。

しかもさまざまな注意や指導を医者から受けます。「塩分は控えなさい」「脂っこいものはダメ」「甘いものもダメ」「お酒はほどほどに」「運動を心がけましょう」……並べて言われるとだんだん気持ちが沈んできます。お酒が好きで肉料理も好き、飲んだ後のラーメンが楽しみという人にとっては、これでは張り合いのない毎日になってしまいます。

そして医者はとどめのひと言を告げます。「一か月後にまた検査しましょう。正常値に戻っているといいですね」おまけに血圧手帳を渡されますから、これからの一か月間、血圧計をにらみながら好きな食べ物を我慢することになります。

健診と聞いただけで憂鬱になるのも無理はありません。

健診の数値は気にしなくていい

わたしは高齢者向けの本を何冊か書いてきましたが、そのすべてに「健診の数値は気にしなくていい」と書いてきました。ほんとうは「受けなくていい」と断言したいのですが、職場の健診というのはそうもいきません。50代には言いにくいのです。

でもここはあえて言っておきましょう。たとえ健診を受けて数値の異常があれこれ見つかっても、気にしないことです。実際に体調の悪さやいつもと違う異常を感じているというのでしたら別ですが、気分もいいし食欲もやる気も十分というのでしたら、いまがベストなのですから何も気にすることはありません。

その理由を簡単に説明してみます。血圧と並んで健診の数値で気になる(引っ掛かりやすい)のが血糖値です。例のヘモグロビンA1c(エーワンシー)で示される数値が6.0を超えると糖尿病の予備軍となります。この時点でウンザリするほどの食事制限を受けるのは言うまでもありません。

つまり一度でも健診の数値が引っ掛かってしまうと、長い期間、食事内容を制限され、薬を飲まされ、定期的に検査を受け続けることになります。数値が異常というだけでいきなり病気が見つかったり入院治療ということはありませんが、ふだんの生活が健診の数値でものすごく不自由になってくるのです。

では何のために医学は数値の異常に介入してくるのでしょうか。言うまでもなく、数値を正常に戻すためです。正常に戻せば、病気のリスクが減ると信じられているからです。

ところが、それを真っ向から否定するデータがあります。アメリカの国立衛生研究所の下部組織がこんな研究を行っています。糖尿病患者1万人を2つのグループに分けて1つは標準療法、もう1つのグループには強化療法を試みます。

「強化療法群」はヘモグロビンA1cを正常値の6.0%未満に抑え、「標準療法群」は7%~7.9%に抑える緩めの療法です。いまの日本の医学常識を当てはめれば、結果は明白です。「強化療法群」のほうが健康を維持できるはずです。ところが3年半後の死亡率は「強化療法群」のほうが「標準療法群」より高かったのです。

同じようなデータはほかにもありますが、今度はコレステロール値についてのデータを紹介してみます。

医学常識はいまも変わり続けている

フィンランド保健局が1974年から80年にかけて40~45歳の男性管理職1222人を対象に調査したデータです。4か月ごとの健康診断に基づいて数値が高い人には薬を処方し、個人の健康管理などを行う「介入群」612人と、健康管理に介入しない「放置群」610人に分けて追跡調査をしたところ、がんによる死亡率、心血管系の病気の罹患率や死亡率、挙げ句は自殺者数に至るまですべて「介入群」のほうが「放置群」より高かったのです。

ここでちょっと補足しておきますが、コレステロールは細胞膜の主原料で人間が生きていくためには欠かせないものです。よく「悪玉」「善玉」と呼んで区分することがありますが、どちらも人間にとって重要な働きをしていることに変わりはありません。

けれども循環器の医者から見ればLDLコレステロール、つまり「悪玉」が増えすぎると血管壁に入り込んで動脈硬化の原因になるとされます。ところが免疫学者に言わせればコレステロールは免疫細胞の材料になるからコレステロール値が高い人のほうが免疫力が高いとなります。

あるいはコレステロールは脳にセロトニンを運ぶ働きもあるとされますから、数値が高い人ほどうつになりにくいという報告もあります。さらには老年医学の立場から見れば、コレステロール値の高い人のほうが男性ホルモンが多いため、齢を取っても活性が高いといった研究もあります。「コレステロール値が多少高いほうが病気も少なく、長生きできる」と主張する医者だっているのです。

つまり「こっちにとっては悪くても、あっちにとってはいいこと」というのはしばしば起こり得るのです。しかしいくらこういうデータを並べても、循環器の医者が自分の狭い立場にこだわる限り、「そっちには良くてもこっちには悪いこと」となります。健診で数値に異常が見つかればそれを正常に戻すことだけ考えますから、相変わらず薬と食事制限を申し渡すでしょう。

ちなみに2015年には、コレステロールを「悪玉」視していた厚生労働省も摂取制限を撤廃しました。卵や肉などいくら食べても大丈夫ということになりました。10年もたてば医学常識が変わることなど、いくらでもあるのです。