ひとりで浴衣を着られるようになる!

浴衣がもたらす嬉しいポイントを教えてくれたのは、週の半分以上は着物や浴衣を着ているというキモノインフルエンサーのさんかくさん。

「着物や浴衣を着ている時は、周りの方が丁寧に扱ってくださることが多い気が。海外の方から声をかけていただくこともあり、コミュニケーションのきっかけになることも。また、帯を締めると自然と背筋が伸びるので、着ると気持ちがシャキッとする部分は間違いなくあります」

浴衣を着ることで、文化や歴史に対する興味が広がる面もあるという。

「形が一緒なので、着物を着ることに対するハードルもグンと下がると思うんです。そして着物に目線がいくようになると、自ずと季節の花や暦に詳しくなるんですよね。博物館の和装の展示にも興味が湧くし、江戸時代や明治時代を描いた作品も熱心に見るようになる。なかには、織物の産地に関心を持つ人も。知的好奇心がどんどん刺激されるので、日々がより楽しく充実するはず」

浴衣を着るための心得

- 浴衣にNGなし! 好きなものを着る。

- 中に洋服を着るとストレスフリーに。

「浴衣はリラックスウェア的な存在。タブーはないので、自由に着ましょう。洋服を中に着ておけば、浴衣が濡れた際などもサッと脱げて便利」(さんかくさん)

準備するもの

浴衣

綿や化繊など様々な素材があるが、さんかくさんのイチオシは風が通って涼しい麻素材。

半幅帯

結んだ部分の仕上がりが小さいと子供っぽく見えるので、大人は長めのタイプを選ぶのが正解。

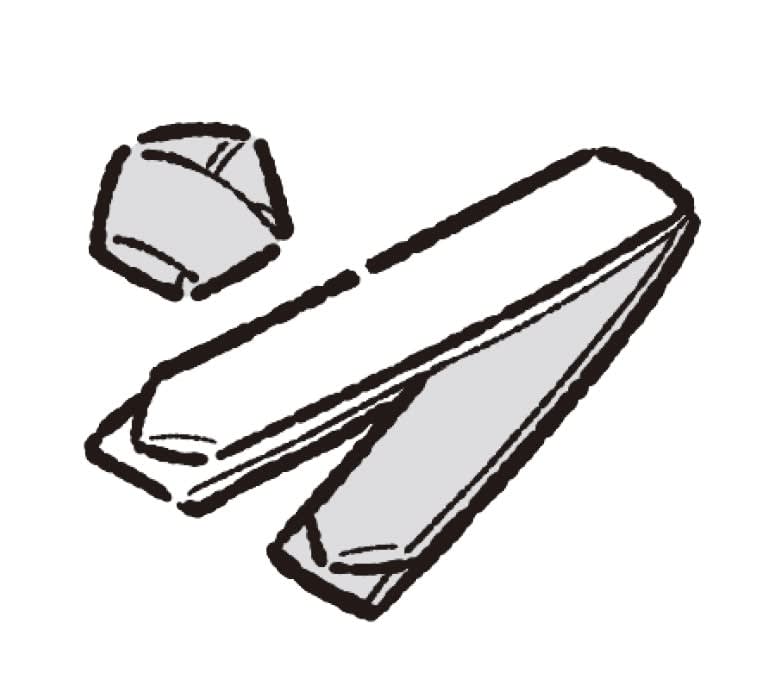

腰紐

着丈を調整する際に使用。コーリンベルトがある場合は1本、ない場合は腰紐を2本用意して。

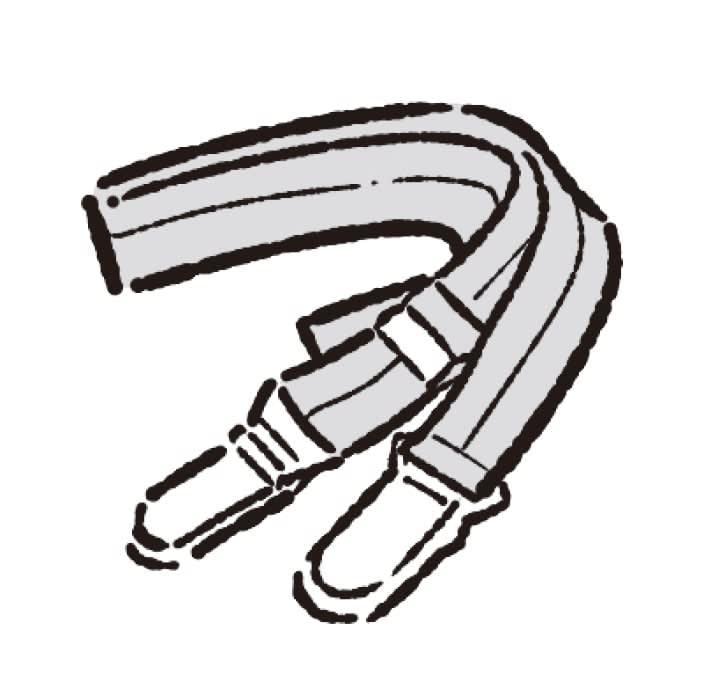

コーリンベルト

両端にクリップがついたゴムベルト。衿元の開きを固定して、着崩れを防ぐことができる。

キャミソールワンピースやステテコ

浴衣は透けやすく、インナーが必須。肌襦袢である必要はなく、キャミワンピやステテコでOK。

浴衣を着る手順

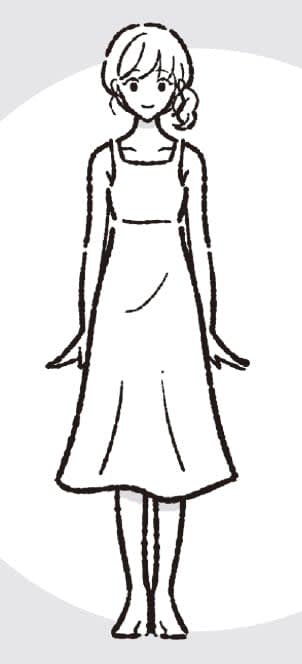

1、インナーを着る。

透け対策でキャミワンピやステテコを着用。ウエストにタオルを巻き、凹凸を潰しておくとさらに。

2、中心をとる。

背縫い(背中の縫い目)の上部をつまんで浴衣を持ち上げ、左右の衿をきっちり揃える。

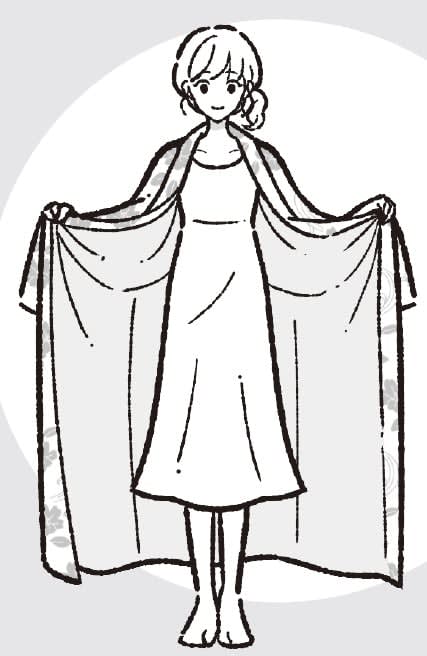

3、衿を持って着る。

左右の衿を持ち、肩からかけるように羽織る。背縫いがまっすぐになるように意識すること。

4、丈を決める。

衿の下部を持ち、上前(左手側)を体に当てて丈と幅を確認。足首が隠れる程度が一般的。

5、腰紐を結ぶ。

下前(右手側)上前の順に重ねたら、腰紐を結んでおはしょり(余分な丈を腰紐上で折り返した胴まわりの部分)を身八つ口(胴の脇の切れ目)から手を入れてトントン整える。

6、コーリンベルトを留める。

脇下からベルトを通し下前の衿を留め、反対側のクリップで上前の衿を留める。

7、帯を巻いていく。

帯を幅半分に折って肩幅程度の長さを右肩にかけたら、体を回転させながら残りを巻く。

8、帯を締める。

適度に締めながら2周巻いたら、肩にかけていた方を左手、体に巻きつけていた方を右手に持ちギュッと帯全体を締める。その後、肩にかけていた方が上に来るように結ぶ。

9、帯を文庫結びにしていく。

羽の長さが決まったら羽の中央を持ち、そこに上にしていた方の帯の端をかぶせる。リボンを巻けなくなるくらいの長さになるまで締めていく。

結んだら、帯の端と端が上下になるように縦向きにして、下に垂れている方を折り、リボン部分の羽を作っていく。

リボン部分の大きさで印象が変わる文庫結びは、浴衣帯の基本的な結び方。大人っぽい雰囲気にするには、リボンの羽を長めに垂らすこと。

10、帯の端をしまう。

リボン中央に巻きつけた帯の端が余っていたら、くるくる丸めて帯と着物の間に入れ込む。

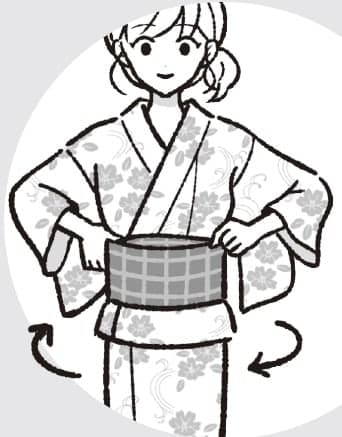

11、帯を背中に回す。

リボンの形を整え、結び目を持ち時計回りに回転させる。逆に回すと衿が崩れるので注意。

12、完成!

着こなし術+アドバイス!

浴衣の魅力といえば、着こなし幅の広さ。情緒たっぷりに王道スタイルを楽しむもよし、アレンジを加えて個性を発揮するもよし。ここでは着こなし術やお手入れなどを解説。

着こなしの基本

・浴衣の選び方

迷ったら大きめを選ぶのが正解。

既製品の浴衣を買う場合、サイズ選びは何を目安にするべき?「くるぶしの位置に裾がくるのが通常の着こなし。それには浴衣を羽織った時に地面につく長さが必要で、届いていないものはサイズが合っていないと考えて。逆に丈が長い場合は、おはしょりをとることで調整ができるため問題ありません。身幅も小さいと着ている間に前が開いてきてしまうので、迷った時は大きめを選ぶのが正解に」

・浴衣と帯の合わせ方

柄に物語性を持たせる楽しみ方も。

それぞれ色も柄も多様なため、組み合わせ方は無限。「着物は季節を先取りした柄を選ぶのがいいとされていますが、浴衣の場合は気にしなくてOK。浴衣の柄と帯の色をリンクさせると失敗がないですし、流水柄の浴衣&魚の帯、魚柄の浴衣&猫の帯といったストーリーを感じる合わせもおしゃれ。浴衣を1着買ったらパターン違いで帯を3本ほど揃えておくと、雰囲気の違いが楽しめるはず」

アレンジしてみよう!

・帯結びで差をつける

貝の口結びでこなれ感をアップ。

同じ帯でも、結び方によって印象がチェンジ。「私のイチオシは、型崩れしにくい貝の口結び。玄人感が出せる上、フラットな仕上がりで、リュックも背負えるのが嬉しい。他にも、Rumi Rockの兵児帯ギラヘコというツヤのある帯で結ぶと一気にモダンな印象に」。貝の口結びのやり方は、さんかくさんのYouTubeチャンネルやInstagram(@sankak_kimono)をチェック!

・靴・小物で洋装MIX

全体のバランスを意識する点が鍵。

足元は下駄や草履じゃなきゃダメだという思い込みを捨てることで、より自由な着こなしが可能に。「サンダルはもちろん、スニーカーでも厚底ブーツでも自分が可愛いと思えばなんだってOK。せっかくお出かけするなら、足の痛みを我慢するよりラクな方がいいですしね。足元を洋装にする時は、バッグやアクセサリーを少しポップなものにすると全体のバランスがとりやすくなりますよ」

お手入れも実はカンタン!

【洗い方】ネットに入れて丸洗いを。

「市販されている浴衣のほとんどは自宅で洗濯可能。私はたたんでネットに入れ、通常モードで洗っています。手洗い推奨の浴衣もあるので、品質表示を見ながら自己責任で試してみてくださいね。傷みを避けるため、乾燥機はかけずに着物用ハンガーで部屋干しを」

【たたみ方・保管方法】とにかく線に沿ってたたむ!

「浴衣を広げてまっすぐに整え、手前の身頃を中央の縫い目に沿って折り返します。反対側の身頃を持ってきて衿と裾を合わせ、さらに脇の縫い目を揃えるようにたたんで。両袖を身頃に重ね、四つ折りにしたら完成。たたんだ浴衣はタンスや衣装ケースで保管を」

浴衣Q&A

Q、時期的にいつから着てもいいのでしょうか。

A、「夏のものなので7月あたりから着るのが一般的ですが、近年の気候を考えると春先から着ても問題ありません。ただし夏と同じ着方だと寒々しく見えるので、靴下を履いたり衿をつけたりといった工夫は必要に」

Q、夏の暑さ対策を教えてください。

A、「見た目に反して浴衣は暑いので、扇子や日傘が必須。衿を抜いた部分から背中に風を送ると多少は涼しくなります。薄いタオルで包んだ保冷剤を胸元に忍ばせたり、首や腋の下に当てたりしてしのぐことも」

Q、外出時、バッグに備えておいた方がいいものは?

A、「いざという時に脱いだ浴衣を持ち帰れるように、エコバッグを入れておきましょう。履き替え用の靴もあると便利ですが、大荷物になるのが嫌な場合は浴衣にも洋服にも合うサンダルを履いておくのがおすすめ」

Q、浴衣を着ている時お手洗いで気をつけることを教えて。

A、「用を足す際は、浴衣の裾を後ろから持ち上げて前で抱えるようにしましょう。また、意外と忘れがちなのが袖の処理。袖先が長い分うっかり汚しがちなので、裾を持ち上げる時に袖も前で抱える点がポイントに」

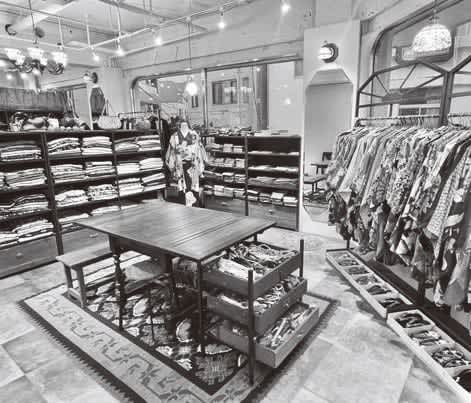

レトロな雰囲気が漂うアンティーク浴衣が充実。

キモノ葉月 大塚

「アンティーク&リサイクル着物のお店で、夏場はリサイクル浴衣も豊富。着こなしのアドバイスももらえるので初心者の方におすすめ」。東京都豊島区南大塚3‐44‐11 フサカビル2F TEL:03・6709・4697 12:00~20:00 火・水曜休

さんかくさん 写真家。20歳の頃から着付けを学ぶ。2023年に投稿した着付け動画がバズり、キモノインフルエンサーとして活動を開始。イベント出演のほか、企業とのコラボなどを行っている。著書に『さんかくキモノのススメ』(主婦と生活社)がある。

※『anan』2024年5月22日号より。イラスト・琥珀雨 取材、文・真島絵麻里 宮尾仁美

(by anan編集部)