平安時代末期、末法の世に念仏で万人救済の道を開こうとした法然

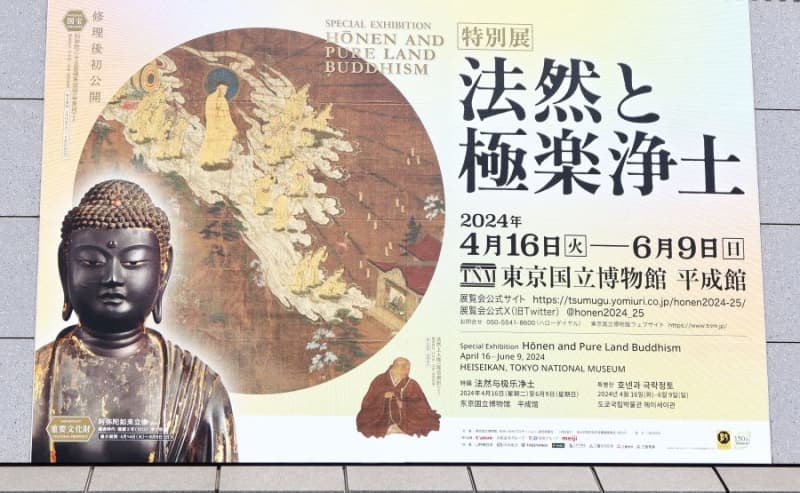

東京国立博物館で開催中の特別展「法然と極楽浄土」[2024年4月16日(火)~ 2024年6月9日(日)]を見て来ました。

法然が生きた平安時代(へいあんじだい)末期は、戦乱や災害が続き、疫病が流行し、人々は疲弊し、末法の世(まっぽうのよ)が強く意識された時代でした。

法然は、阿弥陀仏の名号(あみだぶつのみょうごう)を称えることで万人が等しく阿弥陀仏に救われ、極楽往生(ごくらくおうじょう)が叶うという専修念仏を説き、浄土宗(じょうどしゅう)を開きます。

本展は、令和6年(2024)の浄土宗立教開宗から850年を迎える年に、国宝・重要文化財をはじめとする浄土宗の仏教美術の名宝が一堂に会する特別展です。

法然が生きた時代、末法の世と極楽浄土

うち続く戦乱、繰り返し起こる天災や疫病の流行に見舞われた平安時代末期は、仏の教えが正しく伝わらなくなる末法の世とされました。

人々は、貴族や庶民に至るまで不安に苛まれ、地獄に落ちることを恐れ、救いを求めてひたすら極楽浄土への往生を願う時代でした。

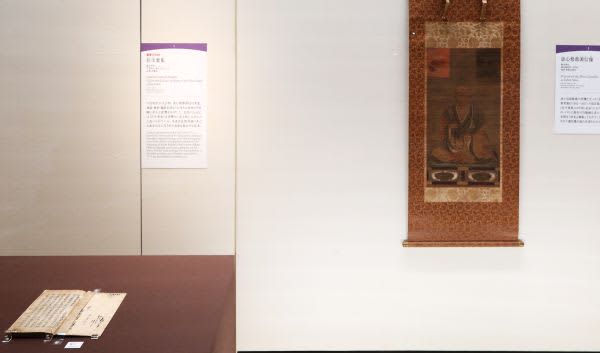

《恵心僧都源信像(えしんそうずげんしんぞう)》、重要文化財《往生要集(おうじょうようしゅう)》

《恵心僧都源信像》(右)と重要文化財《往生要集》(左下)。

両手で念珠を持ち、墨染の大衣と袈裟を着けて座す恵心僧都源信の姿が描かれています。

平安時代の天台僧・恵心僧都源信は、極楽往生のために念仏を勧める『往生要集』をあらわし、末法の世を恐れる貴族たちを中心に広まりました。

本書は、浄土信仰の隆盛のきっかけとなった日本の浄土信仰に欠かせない仏教書とされています。

法然は、『往生要集』を契機として浄土門に帰入(きにゅう)したとされ、「予、『往生要集』を先達(せんだつ)として浄土門(じょうどもん)に入るなり」と、『法然上人伝記(ほうねんしょうにんでんき)』(醍醐寺(だいごじ)蔵、本展には出品しておりません。)に述べられています。

重要文化財《法然上人坐像(ほうねんしょうにんざぞう)》

重要文化財《法然上人坐像》(左)。浄土宗開宗の宗祖・法然(法然房源空)(ほうねん ほうねんぼうげんくう)の数少ない鎌倉時代の肖像彫刻です。

丸い頭に数珠を手にして、少し口角を上げた柔和な表情に見えます。

法然の肖像画より若い壮年期に見える姿は、肖像画を写したものではなく記憶を辿って制作されたものかもしれないとのことです。

国宝《法然上人絵伝(ほうねんしょうにんえでん)》

法然上人の伝記を描いた国宝《法然上人絵伝》。

後伏見天皇(ごふしみてんのう)の勅命で10年かけて制作された、と江戸時代の文献にあるそうです。

長承2年(1133)美作国久米南条(みまさかのくにくめなんじょう)に生まれたとされる法然は、9歳の時に父・漆間時国(うるまときくに)が夜打ちを受けて亡くなります。

父亡きあと同国の菩提寺から比叡山延暦寺に入り修学を修めることに。

その後、専修念仏による極楽浄土への往生を説きます。

「南無阿弥陀仏」と念仏を称えれば万人が救われるとする教えは革新的だったそうで、既存の仏教界からは念仏を止めるように求められたことも。

75歳の時、讃岐国(香川県)へ配流されますが、やがて帰京し、専修念仏を広め、80歳で往生を遂げました。

本絵巻は、阿弥陀仏の四十八誓願にちなんで全48巻の大作に仕立てられた浄土宗の聖典とされています。

法然の直筆が残る重要文化財《選択本願念仏集(廬山寺本)(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう ろざんじぼん)》

重要文化財《選択本願念仏集(廬山寺本)》。冒頭の21文字「選択本願念仏集 南無阿弥陀仏往生之業念仏為先」は、法然の直筆とされています。

称名念仏(しょうみょうねんぶつ)こそ、あらゆる修行から阿弥陀仏が選択取捨した極楽浄土へ往生するための本願であることを説いている法然の主著です。

重要文化財《善導大師像(ぜんどうだいし)》、重要文化財《二河白道図(にがびゃくどうず)》善導が説いた救いの白い道

法然の専修念仏による極楽浄土への往生を願う教えは、中国の浄土僧・善導(ぜんどう)の「一心専念弥陀名号…」(『観経疏』)の一節に出会ったことからでした。

重要文化財《善導大師像》(右)。合掌し念仏を称えながら歩む姿を描いたとされます。法然の夢に現れた善導は、下半身が金色だったことから黄金の袈裟を着けた姿で描かれています。

中央は、重要文化財《二河白道図》。善導の著作『観無量寿経疏』に説かれる「二河白道」のたとえを描いたもの。火(怒り)と水(執着)の二河に惑わされず、中央の白い道、仏への信仰の道を行けば極楽往生が出来るとされます。

左は、中国の浄土教僧5人を描いた《浄土五祖像(じょうどごそぞう)》。

阿弥陀仏の世界、極楽の世界へ

法然上人誕生の地ゆかりの《阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)》

岡山・誕生寺の《阿弥陀如来立像》。ヒノキの寄木造りで玉眼に水晶が嵌めこまれています。穏やかで涼し気な眼差しを下に向け、深い彫りを見せる衣の裾が風になびく姿は、往生者を迎える来迎の姿を表しているそうです。

誕生寺は、法然が生まれた屋敷跡と伝わる寺で、長らく信仰を集めて来ました。

像内からは、阿弥陀の姿を紙に摺り出した大小約千枚の印仏が発見されています。

国宝《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)(あみだにじゅうごぼさつらいごうず はやらいごう)》

正方形の画面の左上部、天の一角からたなびく紫雲に乗り来迎する阿弥陀如来と諸菩薩を描いた国宝《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》。

画面上部から対角線上に飛来する姿は、スピード感があり「早来迎(はやらいごう)」と呼ばれています。

右下には来迎を待つ往生者の姿が見えます。

修理により左下に広がる山水図がより鮮明になり、広がりを感じさせる空間。

神々しく輝く阿弥陀如来から放たれる後光は四方に広がり、楽奏を奏でる菩薩たちも優雅に前のめりな感じで、一刻も早く往生者のもとへ向かおうとしているように見えます。

法然の弟子たちが伝えた極楽浄土と念仏

法然の教えは、その後弟子たちの伝道により全国に広められ、奈良や京都、東京の芝・増上寺など各地に浄土宗の寺院が建立されました。

国宝《綴織當麻曼陀羅(つづれおりたいままんだら)》

奈良・當麻寺(たいまじ)に伝わる国宝《綴織當麻曼陀羅》。

浄土教三大聖典の1つ『観無量寿経』の世界を図画にした観無量寿経変相図の一系統の図像を「當麻曼荼羅」と日本では呼ぶそうです。

中央には阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩を中心に広大無辺な浄土世界が広がります。

その周りには区画ごとに順番に仏伝が描かれます。インドのマガタ国の阿闍世(あじゃせ)太子の悪行と、太子に幽閉された母・韋提希(いだいけ)夫人のもとに釈迦が現れ説いた阿弥陀の西方浄土を観想する16の法が描かれています。

法然の高弟・証空(しょうくう)により転写本が制作され、図像が流布し再評価が高まりました。

※5月8日(水)~6月9日(日)は重要文化財《當麻曼荼羅図(貞享本)》(青木良慶・宗慶筆 江戸時代 貞享3年(1686) 奈良・當麻寺蔵)を展示

江戸時代の浄土宗の興隆

「厭離穢土欣求浄土」の旗を掲げて戦国乱世を終わらせ天下統一を果たした徳川家康(とくがわいえやす)。

江戸に幕府を開いた家康は東京の芝・増上寺を江戸の菩提所に、京の知恩院を京都の菩提所に定めました。

将軍家や諸大名の外護のもと江戸時代の浄土宗は飛躍的に興隆しました。

《五百羅漢図(ごひゃくらかんず)》

《五百羅漢図(ごひゃくらかんず)》は、幕末の絵師・狩野一信(かのうかずのぶ)筆による全100幅の大作。10年の歳月をかけて制作され増上寺に奉納されました。

西洋の画法も取り入れながら、羅漢の日常の修行や神通力をカラフルな色彩でダイナミックに描いています。

会場には100幅のうち前後期で24幅が展示予定です。

《仏涅槃群像(ぶつねはんぐんぞう)》末法の世に泥中の花を咲かせる

釈迦の入滅をあらわした《仏涅槃群像(ぶつねはんぐんぞう)》。

悲しみに暮れる弟子たちや動物たちの中央に、右手を枕に横になった釈迦の姿。静かで穏やかな面持ちです。

釈迦の生まれた時代のインドも、各国が覇を競い合い、戦乱が絶えませんでした。

この世の四苦の苦しみを感じた釈迦は、出家して菩提樹下で悟りを開き、80歳で入滅するまで衆生救済のため伝道の旅を続けました。

釈迦は、泥中に清らかな花を咲かせる蓮の花を好んだとされ、曼荼羅の極楽浄土の世界や、寺院の荘厳などに蓮の花が描かれています。

平安時代末期、末法の世に四苦八苦の現世を生きる人々に専修念仏による極楽浄土への往生の道を説いた法然上人。

法然上人も阿弥陀仏の名号を称えることで、人々の心に泥中の花を咲かせようとしていたのかもしれません。

東京国立博物館、特別展「法然と極楽浄土」は6月9日(日)まで。是非お出かけください。

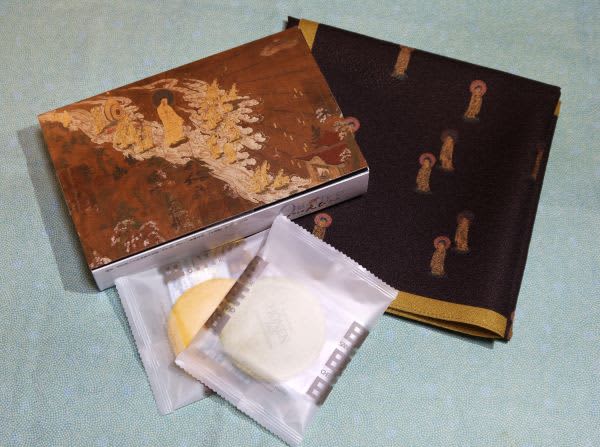

特別展ミュージアムショップ

特別展にちなんだミュージアムグッズは、国宝《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》(部分)(京都・知恩院蔵蔵)の風呂敷(1‚980円)、SHIMAHIDEクアトロえびチーズ(1‚188円)を購入。

クアトロえびチーズは、おつまみに丁度良い味です。※価格は全て税込です。

〇特別展「法然と極楽浄土」

会期:2024年4月16日(火)~ 2024年6月9日(日)※会期中一部展示替え、場面替え有り

会場:東京国立博物館 平成館特別展示室

休館日:月曜日

観覧料金:本展は事前予約不要です。

一般 2,100円(一般前売1,900円)、大学生 1,300円(大学生前売1,100円)、高校生 900円(高校生前売700円)

(注)中学生以下、障がい者とその介護者一名は無料です。入館の際に学生証、障がい者手帳などをご提示ください。

(注)混雑時は入場をお待ちいただく可能性がございます。

(注)本券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展もご覧になれます。

(注)東京国立博物館キャンパスメンバーズ会員の学生の方は、当日券を1,100円(200円割引)でお求めいただけます。正門チケット売場(窓口)にて、キャンパスメンバーズ会員の学生であることを申し出、学生証をご提示ください。

詳細は、展覧会公式チケットページでご確認ください。

〇東京国立博物館

住 所:〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9

アクセス:JR 上野駅公園口・鶯谷駅南口から徒歩10分、東京メトロ上野駅・根津駅、京成電鉄京成上野駅から徒歩15分

お問合せ:050-5541-8600 (ハローダイヤル)

開館時間:9時30分~17時 ※総合文化展は毎週金・土曜日は夜19時まで ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(祝・休日の場合は翌平日休館)

観 覧 料(総合文化展):一般 1,000 円/大学生 500 円 ※特別展は別料金になります。黒田記念館は無料です。

※総合文化展は、事前予約不要です。入館方法の詳細は東京国立博物館ウェブサイトをご確認ください。

※高校生以下、および満18歳未満と満70 歳以上の方は総合文化展は無料。入館の際に年齢のわかるものをご提示ください。

※障がい者とその介護者1名は無料。入館の際に障がい者手帳などをご提示ください。

※開館日・開館時間・展示作品・展示期間等、今後の諸事情により変更する場合があります。最新情報は、東京国立博物館ウェブサイト等でご確認ください。

〇特別展ミュージアムショップ

営業時間:特別展の開館時間に準ずる