By 卯月 鮎

こんにちは、書評家の卯月鮎です。よくドラマで「過去は変えられない。でも自分次第で未来は変えられるんだ!」なんて熱いセリフがありますが、過去がどんどん上書きされるのが恐竜の世界。子どものころに図鑑で見たティラノサウルスはゴジラのようにどっしりした姿でしたが、今では尻尾をピンと水平に伸ばした俊敏そうなスタイルになっています。

なぜこんなに様変わりしたのかというと、シュッとしているほうが格好いいから……ではなく、最新技術によって日々解析データがアップデートされているから。技術が進歩すれば見える過去も変わってくるのです。

恐竜のエキスパートが最新の研究事情を解説

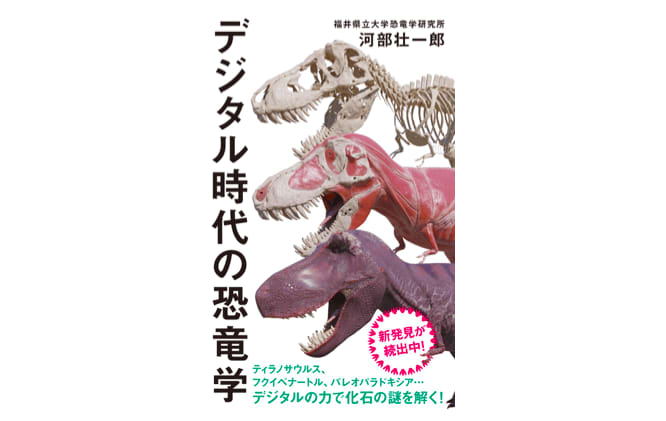

今回紹介する新書は『デジタル時代の恐竜学』(河部壮一郎・著/インターナショナル新書)。著者の河部壮一郎さんは福井県立大学恐竜学研究所准教授で、福井県立恐竜博物館研究員。専門は脊椎動物の比較形態学、特に鳥類を含む恐竜や哺乳類の脳形態について研究しています。

デジタル技術で「掘り出す」化石の本当の姿

デジタル技術にどっぷりと浸かった研究生活を送っているという河部さん。第1章「奇妙な新種恐竜『フクイベナートル』との邂逅」と第2章「コロナ禍と『フクイベナートル』のその後」では、X線CTスキャナーによって福井県で見つかった恐竜化石を解析し、その内部構造を浮かび上がらせたプロジェクトが語られています。

もともと学生時代に鳥の脳を研究するため、医学部の研究室に出入りしていたという河部さん。ダチョウの頭を手に入れ、医学部のCT装置でデータを大量に取らせてもらったのがきっかけで、CTスキャナーと出会ったそうです。この経験がなければ研究者になれる自信がなかったとのことで、運命の出会いといえるでしょう。

その後、岐阜県博物館の学芸員になった河部さんは、福井県で発見された恐竜の頭骨化石のCTスキャナーデータを解析することに。頭骨内部の脳や内耳の3次元データを復元し、新種の恐竜「フクイベナートル」はさまざまな音を聞き分けながら走っていたという生態を推測することが可能になりました。

恐竜の化石用のCTスキャナーは、私たちが知っている医療用のCTスキャナーとは異なる工業用で、対象物の被爆を気にする必要がないためX線を強力に当てられるといいます。ただし、使用の数日前から入念に暖機運転しなければならないなど手間がかかるそうです。

面白いなと思ったのは、脳や内耳が納まっていた空洞(実際には岩石や土砂が詰まっている)は、その画像データを手塗りして解析しているということ。何千枚もの手作業は気が遠くなるような作業だとか。デジタル技術とはいえ、細かい詰めは人力なのですね。

イギリスにある恐竜化石のデジタルデータを、眼鏡フレームで有名な福井県の3Dプリンターで復元した第3章「『ネオベナートル』のデジタルデータ作成奮闘記」。「生きている恐竜」であるニワトリのヒナの脳をMRIにかけ、恐竜と比較する第4章「『生ける恐竜』ニワトリの脳の成長を観察する」など、デジタル機器を使った知られざる化石解析の最前線エピソードが盛り沢山です。

恐竜や古代の鳥類など今は絶滅した古生物が、最新技術を通して少しずつ姿を現す様子はドラマチックでワクワクします。デジタルと言えども、それを活用する研究者の創意工夫や苦労も見えて、ノンフィクションとしても引き込まれる一冊。「恐竜」×「最新テクノロジー」×「研究者」。そこには時空と生命の垣根を超えたロマンがありました。

【書籍紹介】

デジタル時代の恐竜学

著者:河部壮一郎

発行:集英社インターナショナル

CT、MRI、フォトグラメトリ、3Dプリント…デジタルの力で、化石に残された謎を読み解く! この20年間で恐竜学の研究は、デジタル機器の活用により大きく様変わりした。そのトップランナーである福井県立恐竜博物館研究員・河部壮一郎は、どのような研究の日々を送っているのか。若き研究者の奮闘と成長、そして恐竜研究の最前線をご紹介。

楽天ブックスで詳しく見る

Amazonで詳しく見る

【プロフィール】

卯月 鮎

書評家、ゲームコラムニスト。「S-Fマガジン」でファンタジー時評を連載中。文庫本の巻末解説なども手がける。ファンタジーを中心にSF、ミステリー、ノンフィクションなどジャンルを問わない本好き。

・

・

・