1980年代、都会の恋愛模様をフルカラーで描いて大ヒットした漫画「ハートカクテル」の作者・わたせせいぞう氏(79)による初の自伝的回想録「ボクのハートフルライフ―色彩の旅人の軌跡―」(立東舎)が20日に発売される。その中に記された「損害保険会社の営業マンと漫画家」という〝二足のわらじ〟を履き続けた日々に焦点を当て、わたせ氏の仕事場である都内のオフィスで話を聞いた。

戦時中の1945年2月、神戸で生まれた。空襲が激化する中、父の実家のある小倉に転居。両親は洋食店を営み、若き日に画家を志した父の後押しで少年期から絵を描き始める。早大法学部を卒業して23歳で同和火災海上保険(現あいおいニッセイ同和損害保険)に入社。平日は「数字を挙げてナンボ」の営業マンとして朝から夜中まで働き、休日の土日限定で漫画を描く日々。当時最年少の35歳で東京・足立営業所の所長に抜擢されるなど会社員としても結果を残し、40歳で退職して漫画に専念するまで二足のわらじを履いた。

その経歴から感じた印象を僭越ながら一言で表現すると、「ちゃんとしている」-。漫画家というと、徹夜は当たり前で、昼夜逆転というイメージもあるが、わたせ氏は在職中の74年に漫画家デビューした後も、サラリーマンとして規則正しい生活を送った。平日は仕事に専念。アフター5に漫画を描くことはなく、夜も酒席で取引先などと付き合う。それも仕事の内だ。二次会のカラオケで日付が変わってから帰宅しても、早起きしてネクタイをビシッと締め、喫茶店のモーニングサービスで新聞3紙に目を通してから出社。自らを律した生活サイクルが作品の〝行間〟にもにじみ出ていると感じた。

「描き始めた頃は漫画家や小説家などは夜通し仕事をするというイメージでしたが、僕の場合は体内時計がサラリーマンにできているんですね。月曜から金曜までは損害保険の仕事をバッチリやって、土日は休みなのに〝遠足に行く日の子ども〟みたいに自宅で漫画を描くのが楽しみで、さらに早く目が覚めて朝から作品づくり。ですから、(退職してフリーになった後も)どうあがいても夜型にはできないし、これまで通り『普通でやろう』と思ってきました。作家の中でも、村上春樹さんは朝型ですしね」

そんな二足のわらじ生活も長野転勤時に4年間も封印していた。今はリモートでどこにいても打ち合わせはできるが、当時は東京の編集者と日常的に対面できる環境でなければ連載漫画の仕事は難しかったという。創作意欲を道具と共に押し入れにしまい込んで赴いた長野。その地でも、しっかり収穫を得るところがポジティブだ。

「会社では長野のシェアがよく、頂点に立って采配できた。東京ではできないことで、生きがいになった。漫画家の仕事はあきらめざるを得なかったが、会社から重要なポジションを与えられ、イニシアチブを取った仕事から学ぶことが多かったですね。最初は1年のつもりが4年間いて、その頃にはほとんど漫画のことは忘れていました。僕は営業マンという仕事が好きだったですね。どうすれば、相手がこっちを向いてくれるだろうと考えることは僕自身にとっても良かったです。向こうが背中を向けば向くほど、こっちに振り返らせようとする。漫画を引きずりながら仕事していると、作品にも『よどみ』が出てくる。スコーンと忘れて、東京に戻って漫画を再開した時、まっさらな状況でいられたのが良かった。引きずっていたらダメだったと思います」

いつの時代も、表現活動だけでは食べていけないから会社に勤めるという人は多い。そんな人たちに向けたアドバイスを聞いた。

「『これがダメでも、こっちがあるからいいや』という考え方は逃げになる。そういう考え方はダメですね。(会社と創作の)両方でトップを取るくらいの気持ちで行った方がいいと思います。僕の場合は、上司から『予算を消化できないのは漫画をやっていたからだろう』と言われないように、漫画を言い訳にしたくなかった。だから、部下を鼓舞しながら全員で頑張った。その部下たちが目に見えないところで僕のことを一生懸命に応援してくれたこともありがたいと思っています」

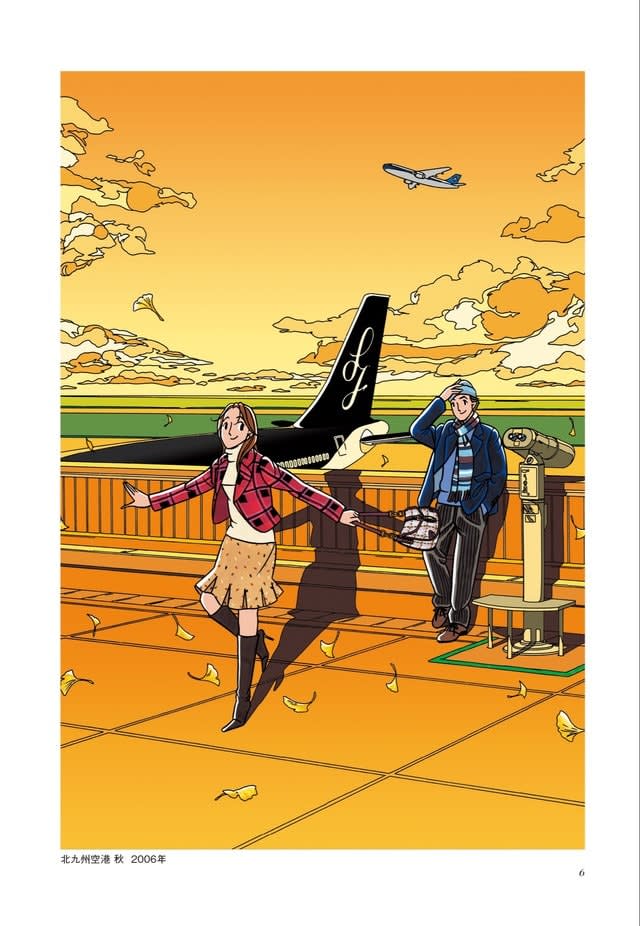

「画業50周年」を記念した本書の巻末には自選のコミック作品やイラストレーションも掲載。「ことば」と「絵」によって、その半生と創作の道程が描かれている。

(デイリースポーツ/よろず~ニュース・北村 泰介)