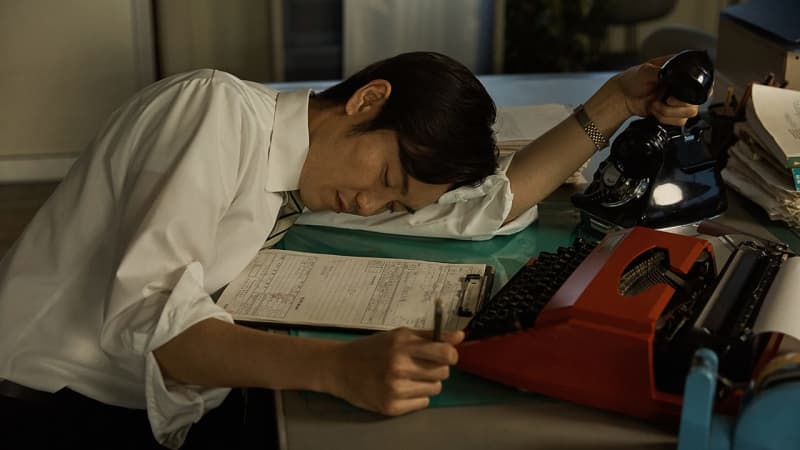

仕事の内容よりも、残業時間などで評価がなされてきたこれまでの日本。しかし、在宅勤務の一般化などにより、職場は徐々に変わりつつあるのだと、医学博士、また日本リカバリー協会代表理事でもある片野秀樹氏は言います。変化しつつある日本の“働き方”について見てみましょう。片野氏の著書『休養学: あなたを疲れから救う』から一部抜粋して紹介します。

「勤務間インターバル」が広がりつつある

日本では誰かが休むとすぐ「誰かほかの人が代わりをしないと困る」という話になります。これでは気軽に休みをとることができません。会社によっては、有休をとる人は朝礼で前もって、「○日から×日まで有休をいただきます。ご迷惑をかけて申し訳ありません」と頭を下げるルールまであるそうです。

そんななか、日本でもようやく、働き方を見直す動きが出てきています。1993年にEU(欧州連合)で発令された「労働時間指令」をお手本にしたもので、「勤務間インターバル」「勤務時間インターバル」などと呼ばれます。

EU指令は「24時間のうち11時間は休息時間をとらなければいけない」というもので、簡単にいえば、何時間もぶっ通しで働くことを禁じ、一定時間の休憩をはさむことを義務づけています。

たとえばある日の夜12時まで残業したとしましょう。勤務間インターバルを適用すると、次の勤務につくまでに11時間の休息時間をとらなければいけませんから、翌日の仕事のスタートは午前11時以降になります。休息の11時間には、当然、睡眠や食事の時間、家族で過ごす時間、プライベートの時間も含まれます。

この勤務時間インターバルは、日本ではまだ義務化にまでいたっておらず、努力義務にとどまっています。とはいえ、最近少しずつですがこの言葉が広がっており、推奨する企業や公官庁も出てきています。このような形でハードワークが改まることを期待しています。

コロナ禍をきっかけに在宅勤務が一般化したこともあり、会社で長時間働いているだけで評価されることも減ってきたように思います。リモートワークでは、社員が「今日は△時間勤務しました」と申告しても、それが本当かどうか確認さえできませんからね。

仕事をした時間の長さではなく、仕事の質や量を重視する時代に、一歩ずつですが進み始めています。

日本の職場も変わり始めた

経営者の間でも、「仕事をした時間の長さではなく、仕事の質や量を重視する」「同じ目標を達成するのだったら短い時間で達成したほうが優秀だ」「限られた時間の中で、いかに効率を高めるかが大事だ」という考え方が少しずつ浸透し始めています。

私が若いころは、上司からの指示には、どこかあいまいなところがありました。たとえば締切りには触れず「がんばって」とだけいわれる。別に急かされているわけではないのに、部下は「とにかく早く仕上げたほうがいいのだろう」と、その日のうちに終わらせようと無理をする。とにかくハードワークが当然、という空気があったのです。

もし上司が「この仕事は今週中でいいよ」といえば、部下は自分なりに仕事の計画を立てられますから、残業せずに済みます。

つまり、上司が部下に仕事の期限や期待するレベル、つまり遅くてもていねいなほうがいいのか、多少大ざっぱでも早いほうがいいかなどを明確に示していれば、部下は自分の裁量で仕事の進め方を判断できるのです。

最近は、明確な指示が心がけられてきているようです。仕事の進め方をKPI(重要業績評価指標)で判断する会社も増えています。そうなると、「今期の目標はすでに達成したから、もう残業してまでがんばらなくていい」などとわかります。日本の職場もこんなふうに少しずつ変わってきていると思います。

片野秀樹

日本リカバリー協会代表理事

博士(医学)