16日発売の「週刊新潮」(新潮社)は、大手製パン・山崎製パンの工場で骨折などのケガをした従業員が出社を命じられたり、現場責任者からベルトコンベヤーを停止しないよう言われていたため稼働させたまま危険な作業をして指が切断される事故が発生していると報じている。2月には同社の千葉工場(千葉市美浜区新港)で女性アルバイト従業員(61)がベルトコンベヤーに胸部を挟まれ死亡するという事故が起きているが、業界最大手である同社の製造現場はどのような実態なのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。

「ダブルソフト」「薄皮シリーズ」「ランチパック」「ナイススティック」「ホワイトデニッシュショコラ」「ミニスナックゴールド」など長寿シリーズを多数抱える山崎製パン。手掛ける商品は食パン、菓子パン、サンドイッチなどのパン類に加え、菓子類、飲料類など幅広い。このほか、コンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」やベーカリーショップの運営なども行っている。そのため企業規模は大きい。年間売上高は1兆円、従業員数は1万9000人を超え、全国に計28の工場・生地事業所を擁している。

そんな山崎製パンが抱える問題が、にわかに世間の関心を集め始めている。同社工場では2月の事故を含めて過去10数年で4件もの死亡事故が起きているが、9日発売の「新潮」は、工場では包装済みの袋を開けてパンを取り出し、翌日納品分の袋に入れ直すという消費期限の偽装が常態化していると報道。また16日発売の「新潮」によれば、アルバイト従業員が本来は従事しない取り決めになっている危険な作業に就かされてケガを負うという事例も起きているという。

事故のリスクが高い食品工場

食品製造現場における事故は少なくない。農林水産省の調査によれば、2019年の1年間に食料品製造業の「新たな製品の製造加工を行う事業所」「工場、作業所」で発生した作業事故は7969件、そのうち死亡事故は16件、重篤事故は3672件となっている。食品メーカー関係者はいう。

「食品工場には大型の食品製造機械が数多く設置されており、作業者が巻き込まれたり、挟まれたりといった事故が起こりやすい。原因としては、作業者の高齢化に伴う俊敏性の衰え、非正規雇用者や外国人労働者の増加で安全対策の講習が十分に行われないことなども挙げられます。

巻き込まれ事故の多くは機械の稼働中に発生します。清掃時は電源を切るのが原理原則ですが、清掃時の電源の切り忘れが原因の事故が多いといわれます。海外製の機械では、非常停止ボタンがいたるところに設置されたり、2人同時にスイッチを押さなければ起動しないといった対策を施されたものもあります。装置の稼働領域に身体の一部が入ると光電管検出などによって非常停止するような工夫を行っている食品メーカーもあります。

転倒事故がもっとも多いのは食品メーカーだと思います。作業場床面の水や油分によって長靴が滑りますし、熱湯を用いるので火傷も頻繁に発生します。そのため、ゴムエプロンと長靴の隙間から熱湯が入らないよう作業者同士でチェックを行います」(3月1日付当サイト記事より)

高いクオリティ追求の弊害

食品メーカーのなかで山崎製パンは事故が多いほうなのか。同社の元従業員はいう。

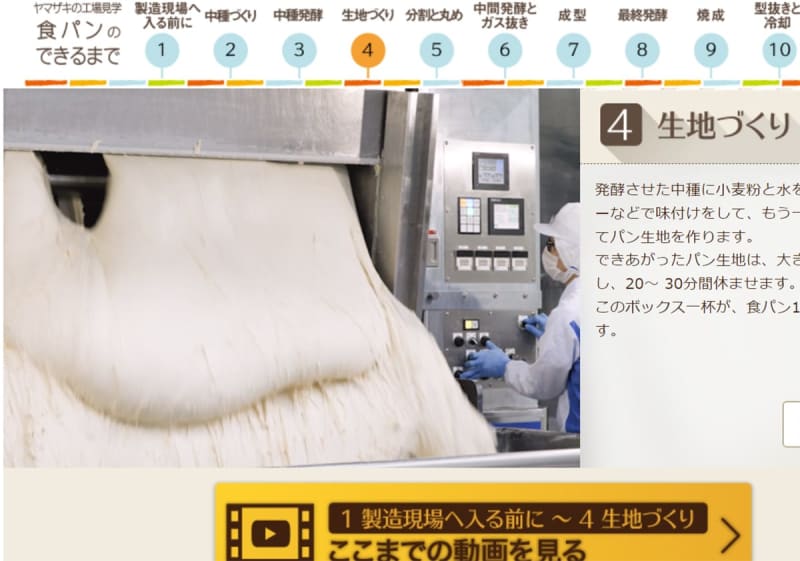

「他社と比べて多いのかどうかは、正直なところよく分かりませんが、指を切断しまうといった事故はあります。食品工場と聞くと大部分が機械化・自動化されていて人間は機械の操作や管理をメインでやっていると想像されるかもしれませんが、山崎製パンに限っていえば、人手による作業が結構多い。たとえば大きな円形でグルグル巻き状の『ミニスナックゴールド』や、中に板状のチョコが入った白いデニッシュの『ホワイトデニッシュショコラ』も実は人手でパン生地を巻いています。

人手作業が多い理由は、高い品質を維持するためです。そもそもパン生地は粘土より柔らかく、くっついたりするので扱いが難しく、またパンは生地を焼いて膨らませるという性格上、生地と生地の間の微妙な隙間の違いが食感の差を生み、生地を重ね合わせる際も硬く重ねるのか“ふんわり”重ねるのかで出来栄えが変わってきます。定番商品であればあるほど固定客がいるため、少しでも食感や味が変わると『あれ?』と不満を持たれてしまうので、その微妙な匙加減は人手に頼る必要があるのです。加えて、同じ商品は同じ見栄え、同じ量にそろえる必要があり、どうしても人手での調整が必要になってきます。

このように非常に手間がかかる一方、1個100円そこそこで売らなければならず、利益を出すためには膨大な量を販売する必要があるため同社の工場は24時間稼働となっています。よりクオリティの高い商品をより安価に販売する努力というのは企業としては正しいのかもしれませんが、結果的にそれが異常なほどの効率優先主義を生み、ベルトコンベヤーを止めにくい空気やケガでも出社を余儀なくされるほどの人員逼迫を招いているのかもしれません」

ちなみに同社はかつて当サイトの取材に対し、「ミニスナックゴールド」は作業員ひとりで1時間あたり約1000個を成形し、14の工場から1日平均約8万個を出荷していると説明している。つまり製造ラインが1時間止まるだけでも約1000個、製造数が減ることになり、影響は大きい。

食品メーカー関係者はいう。

「同社の従業員数を踏まえても、10年ちょっと間に死亡事故が4件というのは多いという印象です。むしろ安全対策がしっかりしているはずの大企業で、ここまで頻回にそのような事故が発生しているというのは、製造現場に何か問題があるように感じます。2月の死亡事故で気になるのは、原因がベルトコンベヤーに挟まれたことだという点です。ベルトコンベヤーに挟まれたということは、何かイレギュラーな作業をしていたのだと考えられますが、ベルトコンベヤーの内部に落とした物を拾ったり、くっついた物や挟まった物を取り除く際にはベルトコンベヤーを停止するのが原則です。ですがベルトコンベヤーを停止すると、製造ラインによっては再稼働までに長い時間がかかったり、ベルトコンベヤーに流れている物をすべて廃棄しなければならなくなったりして損失が生じます。パン生地のように各工程での加工時間が厳密に定められている繊細な食品であれば、一定時間停止してしまうと使えなくなってしまい廃棄することになるので、現場責任者が従業員に対してできるだけベルトコンベヤーを止めないように指示することはあり得ます。

しかし、これは裏を返せば従業員の身を危険にさらすことにもつながります。それでもできるだけベルトコンベヤーを止めないように言っているということは、それだけ効率が最優先されており、加えて余裕がない生産計画が立てられているということでしょう。製造ラインで遅れが生じればその日の予定製造数量に達するために従業員を残業させる必要が出たり、後ろの製造工程にしわ寄せが生じたりするので、不測の事態が生じることを想定して余裕を持たせた生産スケジュールを組むべきですが、そうすると効率と生産性が低下するので悩ましい問題ではあります」

高い営業力と生産能力

同社従業員の待遇はどうなっているのか。以下は以前にあるアルバイト求人サイトに掲載された同社の募集条件だ。

<●お仕事内容

・パン、ケーキ、和洋菓子等の流れ作業

・トッピングをのせる

・商品をパックに詰める

・流れてきた商品に問題が無いかチェックする

●勤務時間

・9:00~18:00(実働8時間)、18:00~5:00(実働10時間)

●給与

【昼勤】時給1150円~

【夜勤】時給1200円~時給1500円 ※夜勤は深夜・残業手当あり>

昼勤でも最低9200円、夜勤だと最高15000円+手当付きと、悪くはない。

「山崎製パンは大手メーカーですので、給与面や各種手当は好条件。残業代がしっかりと出るのは当然ですし、夜勤だと時給割増となり、クリスマスの繁忙期の夜勤だとさらに2割増となります。また出勤日数に応じた手当も魅力的。月15日以上で1万5000円、20日以上で2万円とインセンティブが付くのです。よっぽどのことがない限り、シフトを強制されることもないので、自分の都合で働けるのもメリットのひとつ。また最寄り駅から送迎バスが出ることもありますし、社割でパンが買えたり、食堂で無料パンを食べたりできることも。ですから単純作業が得意で忍耐力のある人には、おすすめできる仕事かと思います」(新田龍/働き方改革総合研究所代表取締役、23年11月9日付当サイト記事より)

だが、「新潮」記事ではケガをしている従業員が出社を命じられているとも伝えられている。

「10年以上前の話なのか、最近の話なのかは分かりませんが、現在、特に大手企業では非常に考えにくい話です。山崎製パン規模のメーカーでは、一つの工場だけで1000人以上の従業員がおり、各製造ラインのリーダーに当たる社員も多く、忙しくて余裕がないラインもあれば、そうじゃないラインもあり、労働環境が厳しいかどうかは、結局は工場や部門によって大きく違ってきます。なので、たとえば非常に余裕がないラインで、かつリーダーが従業員の安全配慮に欠けるような人であったりすると、ケガでも出社が命じられるケースが出てくるかもしれませんし、本社も部門ごとのそのような細かい実態まで把握していないでしょう」(食品メーカー関係者)

「新潮」では営業現場の問題なども伝えられてきたが、食品メーカー関係者はいう。

「大手チェーンのスーパーやコンビニから街の小さな小売店まで、どこに行っても山崎製パンの商品が並んでおり、その営業力と生産能力は舌を巻くレベルです。裏を返せば、ノルマといってよいのかは分かりませんが、営業現場も製造現場も会社から常に高い目標を設定され、きっちりと成果を上げるようプレッシャーを受けていると想像できます。その歪みがいたるところで出ているのかもしれません」

(文=Business Journal編集部)