1粒ずつ異なる形と多様な色彩を誇る琵琶湖の養殖真珠の生産量が、水質悪化などで激減している。滋賀県守山市の広瀬香織さん(50)は「美しい真珠を未来に残していきたい」と、真珠貝オーナー制度などを通じて魅力を発信し、環境保全にも取り組んでいる。(共同=香月茉里)

広瀬さんは神戸市出身で、結婚後に守山市へ移住した。地元情報誌のライターとして活動していた2018年に市から地元漁業の紹介を依頼され、初めて琵琶湖で真珠が養殖されていることを知った。さまざまな色や形が特徴の真珠に驚くと同時にひかれていったと振り返る。

しかし取材をしていくうちに目の当たりにしたのは、朽ち果てた養殖場など、産業が衰退している現状だ。滋賀県によると、琵琶湖の真珠は1970年代に生産量が6トンを超え、80年代には生産額が41億円に到達したが、その後生産量が激減。2020年の生産量は14キロにとどまっている。

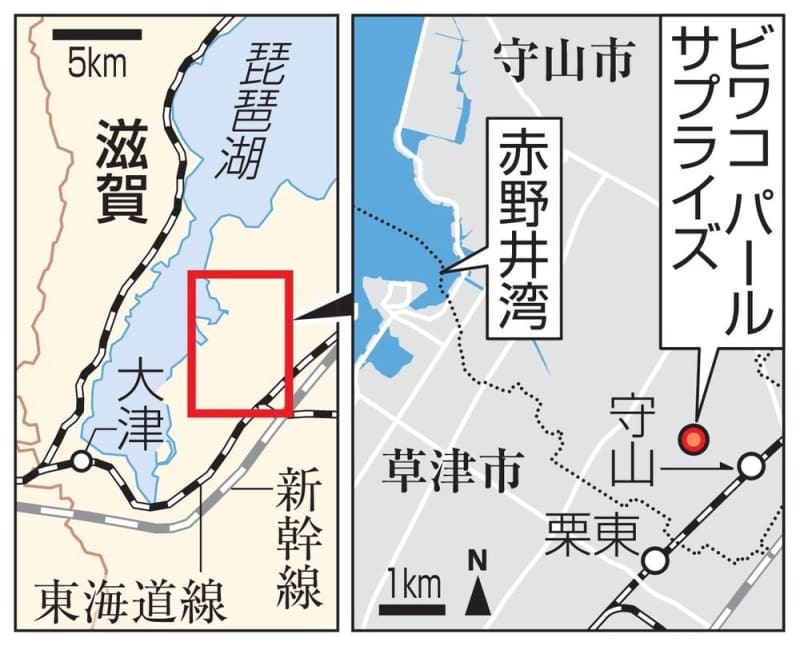

「真珠に観光資源としての価値を見いだせない」という漁協関係者の話も耳にした。「このままでは美しい琵琶湖の真珠が世間から忘れ去られてしまう」。そう思った広瀬さんは地元の漁協と協力して養殖体験が楽しめる「真珠貝オーナー制度」を2019年に開始し、一般社団法人「ビワコパールサプライズ」も立ち上げた。

琵琶湖の真珠はできるまでに約3年かかるため、最初のオーナーの真珠が昨年、完成した。広瀬さんは「夢中で真珠を取り出す姿が印象的だった」と話す。

一方で課題もある。養殖場のある赤野井湾でも真珠の母貝「イケチョウガイ」の成長に適した環境をつくっていた在来種の魚の減少や藻の発生により、貝が育たなくなってきている。広瀬さんは「このままだと10年後、今のオーナー制度を続けられるかは分からない」と危機感を強める。

「美しい真珠を作ることは琵琶湖を守ること」。外来魚の駆除やごみの清掃作業などに取り組む漁協とともに、学校などで子どもたちへ環境保全の大切さを伝えていくつもりだ。

◎琵琶湖の環境保全

高度成長による人口増加や工場立地を原因とする水質悪化で、1977年に淡水赤潮が発生。原因物質リンを含む合成洗剤不使用を呼びかける「せっけん運動」を市民が始めた。工場排水規制を含む滋賀県の琵琶湖条例も80年に施行。水質改善が進むが、水草の大量繁茂や外来魚といった課題が残る。琵琶湖漁業全体の漁獲量減少も続いている。