ワンオペ家庭学習のポイント3つをご紹介

人手不足の飲食店やコンビニエンスストアで大半の業務を一人で行うことを意味する「ワンオペレーション」という言葉を転用した造語「ワンオペ育児」はすっかり子育て世代に浸透した言葉になっています。

シングルだけでなくパートナーがいても片方の親が子育て、家事のほとんどを担当している「ワンオペ育児」を表しています。

仕事をし、ワンオペ育児をしていると一日があっという間に過ぎ去りますが、そうした中でも子どもは成長し小学校入学、中学進学とどんどん学年が上がっていきます。

子どもが就学して以降、親は「子どもの勉強」という新しい悩みと向き合うことになります。学校の宿題にしっかり取り組み、授業を理解するには家庭学習の定着が欠かせません。しかし、忙しい中で「勉強しなさい」と子どもに丸投げで学習習慣を定着させるのは無理があります。

今回はワンオペ育児でも子どもの学習習慣を定着させるポイント3つをご紹介していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【ワンオペ育児】ポイント1「親子が同じ空間にいるタイミングを勉強時間にする」

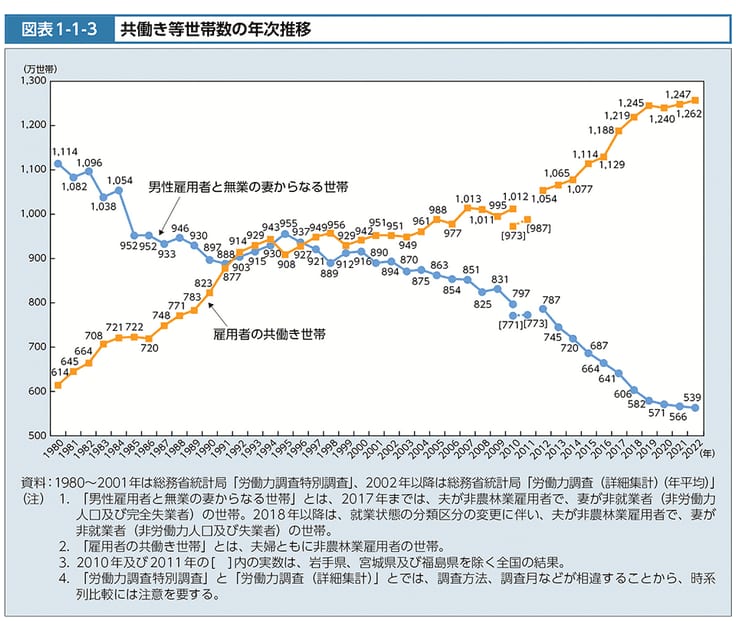

厚生労働省の令和5年版厚生労働白書「つながり・支え合いのある地域共生社会」の資料である「共働き等世帯数の年次推移」をみると、共働き世帯の数は年々上昇していることがわかります。

- 2012年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:787万世帯 雇用者の共働き世帯:1054万世帯

- 2013年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:745万世帯 雇用者の共働き世帯:1065万世帯

- 2014年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:720万世帯 雇用者の共働き世帯:1077万世帯

- 2015年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:687万世帯 雇用者の共働き世帯:1114万世帯

- 2016年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:664万世帯 雇用者の共働き世帯:1129万世帯

- 2017年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:641万世帯 雇用者の共働き世帯:1188万世帯

- 2018年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:606万世帯 雇用者の共働き世帯:1219万世帯

- 2019年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:582万世帯 雇用者の共働き世帯:1245万世帯

- 2020年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:571万世帯 雇用者の共働き世帯:1240万世帯

- 2021年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:566万世帯 雇用者の共働き世帯:1247万世帯

- 2022年 男性雇用者と無業の妻からなる世帯:539万世帯 雇用者の共働き世帯:1262万世帯

出所:厚生労働省 令和5年版 厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会-「共働き等世帯数の年次推移」より一部抜粋

上記資料および数字を見ると「母親が家庭で子どもの育児や家事に専念する」という時代は過去のものになっていることがわかります。

仕事をしながらの子育てでは、平日子どもと過ごせる時間は朝起きてから出勤、または学校に行くまでと、仕事が終わって帰宅してから子どもの就寝までと限られています。

限られた時間の中で、親は家事を行いつつ、子どもの勉強をみることになります。

学習習慣がないと「宿題やったの?」「なんでやっていないの」という押し問答が続き、貴重な時間がどんどんなくなっていきます。

こうしたタイムロスを作らないためにも「家で勉強するのが当たり前」という気持ちになるよう誘導することが必要です。習慣化するには、まず親の目が行き届く場所で勉強させるようにしましょう。

親が夕飯の支度などをしている時に、ダイニングテーブルやリビングなどで宿題や家庭で使用している教材で勉強していると、子どもの様子が確認しやすくなります。子どもも、分からないことがあったらすぐに質問することができます。

、また「夕飯を作る時間」「ご飯を食べて食器を片づけている時間」と毎日決まった時間帯を勉強時間にしていると、学習習慣が定着しやすくなります。逆に毎日違った時間帯、場所で勉強していると「今日はいいや」と継続するのが難しくなり、習慣化も遠のいてしまいます。

親子がお互いに顔を合わせる時間、会話数は子どもが成長していけば減っていくので親子で過ごす貴重な時間を有効活用しましょう。

【ワンオペ育児】ポイント2「継続して勉強できるよう教材を切らさない」

せっかく子どもが毎日勉強するようになっても、うっかり教材を切らしてしまえば「家庭学習をやらない日」を作ってしまうことになります。

ワンオペ育児をしていると慌ただしく毎日を過ごし、教材を買いに出かける余裕もありません。オンライン書店で注文しても、届くまでにタイムラグがあるため空白期間が生じてしまいます。一旦流れを切ってしまうと勉強に向き合う気持ちが下がってしまう子もいます。

こうした事態を避けるためにも、教材を切らさないようにしましょう。

休日に書店に出かけて子どもの意見を聞きながら子どもの学力に合うドリルや問題集、苦手克服にぴったりの教材を選び、数冊購入しておけば継続して家庭学習に取り組むことができます。

準備する量は各教科ともに1カ月単位が理想的ですが、書店に行く機会がなかなかない時は数カ月分をまとめて買うと安心です。

子どもとの相性の良いシリーズが見つかればオンラインで購入することもできるので、教材選びには時間をかけてください。

ただ、いくら準備をしていても気がつくとストックを切らしてしまうこともあります。そうした緊急事態に備えて、家庭用のプリンターとコピー用紙があると、インターネット上の無料教材をサッと印刷することができて心強いです。

学校の宿題だけでなく、家庭学習用の教材が常備されていると、親から何か言われなくても、子ども自身が「このドリルを解くのも毎日の日課」と勉強への意識が変わっていきます。

【ワンオペ育児】ポイント3「丸つけはその場で終わらせて理解度を深める」

子どもの勉強が定着してくると、次に問題となるのが「誰が丸つけをするか」です。

先生の働き方改革の影響で、学校の宿題を親が丸つけをすることが増えてきました。家庭学習の教材には答えがついているので、子どもがした方が親は楽ですが、やはり低学年の頃は親が担当した方が無難です。

合っているかどうかあやしいのに丸をつける子や、間違っているのに平気で丸をする子もいます。子どもを信じたいところですが、間違った問題を厳しく採点できる子どもは多くはありません。どうしても甘く丸つけをしてしまいます。

「まだ小学校低学年だし」と親も軽く考えるのは禁物です。

甘く丸つけをしてしまう癖が身についてしまうと、成長して受験生となり様々なテストを受ける中で自己採点を甘くしてしまうようになります。

そうなると本当の実力と実際の点数が大きく離れてしまい、正確に志望校までの距離を把握することができなくなります。先々のことを考えると丸つけをしっかり冷静にできるかどうかは子どもの進路進学にも関わってくる大切なスキルです。

そう考えると、最初の頃は忙しくても親が丸つけを担当し、勉強が終わったその場で正誤を確認して、間違った問題はやり直しをし、子どもの理解を深めていくのがよいでしょう。時間が経過してから間違い直しをしても「どうして間違えたのか分からない」ということがあります。

間違えた理由を理解した上で解き直すことは子どもの学力を鍛えていく上で大切な勉強法です。

家庭学習は学力向上に欠かせない習慣

仕事、育児、家事とワンオペ育児は戦いの日々です。

忙しい中で子どもに学習習慣を定着させるのは難しいように思えますが、限られた時間の中で「この時間帯に勉強する」と決めて親子のコミュニケーションを取りながら学習させるように誘導しましょう。

「小学生だから自分で勉強しなさい」の一言で勉強する子にはなりません。

初期の頃は親の目や丸つけ作業と色々とやることはありますが一度定着すれば子どもは勝手に勉強に取り組めるようになります。

そして、家庭学習の習慣の有無で子どもの学力の差が生まれていきます。「忙しいから後回し」にしていると、子どもは学校の授業内容も理解できない状況に追い込まれていきます。

そうした事態を避けるためにも、学習の習慣化をしていきましょう。

参考資料

- 厚生労働省 令和5年版 厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会-「共働き等世帯数の年次推移」