「From Editors」はリアルサウンド音楽の編集部員が、“最近心を動かされたもの”を取り上げる企画。音楽に限らず、幅広いカルチャーをピックアップしていく。

第58回は、特撮とメタルが好きな信太が担当。最近映画館で観て「面白かった!」と思った4作をショートレビュー形式で紹介します。

『悪は存在しない』(監督:濱口竜介)

「自然豊かな地域にグランピング施設を建てよう」という提案に対して、地域住民が一斉に反対する会合が開かれることで物語は動いていくが、例えばクラスで文化祭の出し物を決める際の話し合いなど、何でもいい。筆者はいち視聴者として、もう少し意見が分かれるものではないかと思っていた。人の数だけ考え方があるのなら、グランピング施設がもたらす経済効果を重視し、建設に賛成する住民が一人くらいいてもいいのではないかと。しかし、そうはならない。住民たちの強烈な団結性は時に排他性を生み出し、外側から土足で入り込もうとする存在を許さない。たとえそれが、一般的に見れば善なる人であったとしても。

特定の信念を共有し、それに基づいて生活している集団は、傍からは美しくて理想的に見えたりするものだ。田舎や自然に漠然とした憧れを抱きがちな都会人なら、なおさらそう思うかもしれない。だが、この映画はそこに揺さぶりをかけてくる。そして時に、同じ信念(正義とも言い換えられる)を突き詰めた集団が、その外側に牙を剥く瞬間があることを歴史は目の当たりにしてきた。だが所詮、そこにあるのは純粋な人間の営みだけであり、善も悪も本来的には介在しないのだ。何か起こりそうで、何も起こらない、でも最後には……。ありのままの人間の営みを映すことにどれだけ事件性が孕んでいるかを、美しくも緊迫した映像が物語る。

『オッペンハイマー』(監督:クリストファー・ノーラン)

かつて『帰ってきたウルトラマン』(1971年)の第11話「毒ガス怪獣出現」で、岸田文夫隊員(西田健)の父親が旧日本軍時代に製造に関わった毒ガス(イエローガス)を食った怪獣・モグネズンが出現。その毒ガスを吐いて人々を殺害していく怪獣を見て、岸田隊員は己の罪であるかのように苦悩した。父親が兵器製造に携わったことは一族の恥だとされ、岸田隊員の兄は自殺にまで追いやられ、岸田隊員自身もモグネズンに対して特攻と言えるような無茶な行動を取ってしまう。「お父様は随分苦しまれたんだよ。時代がお父様を無理やりに……」と戦時中を振り返る、岸田隊員の母の悲しい表情が忘れられない。戦争が終わっても、兵器は負の遺産として永遠に残り続け、後世を苦しめながら新たな戦争の引き金にもなってしまうものだ。

『オッペンハイマー』の主人公=“原爆の父”が抱える苦悩もまた、岸田隊員の父や岸田一家が背負ったものに通ずるだろう。科学と権威に翻弄され、決して後戻りできない世界に全人類を誘ってしまった計り知れない恐怖、罪悪感。キリアン・マーフィーの怪演、スリリングな会話劇を軸とした3時間の映像体験に没入すればするほど、のしかかる歴史の重さに押しつぶされそうになる。

『ゴジラxコング 新たなる帝国』(監督:アダム・ウィンガード)

20年前に『ゴジラ FINAL WARS』(2004年)を初めて観た時、地球を縦断しながら各国でプロレス並みのアクロバティックな戦いを繰り広げるゴジラの姿に度肝を抜かれた。しかし『ゴジラxコング 新たなる帝国』を観てみると、規格外のアクションシーンは時を超えてさらに進化。なにせ今作、ゴジラやコングが盛大に宙を舞う“サーカスムービー”なのだ。イタリア、フランス、北極海、エジプト、ブラジル……とゴジラの戦闘場所が地球規模で移動するスケール感にもワクワクするし、ピラミッドをバックにゴジラとコングが相見えるシーンなんて最高でしかない。地下空洞をこれだけ掘り下げた今、もはや『ワイルド・スピード』ばりに宇宙に行くのも時間の問題では?

怪獣たちの表情も鮮やか。間違いなく本作の主演はコングであり、彼の頑張りっぷりに思わず感情移入してしまう。そして人間とコング双方において、居場所のない子供が、大人のアシストを受けて自らの居場所を見出していく冒険物語にもなっている。手垢のついたような人間ドラマの演出や、これだけバトル映画に振り切ったことに対して賛否はあると思うが、振り返った時に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』(2009年)並みの革命をシリーズにもたらす1作となり得るかもしれない。

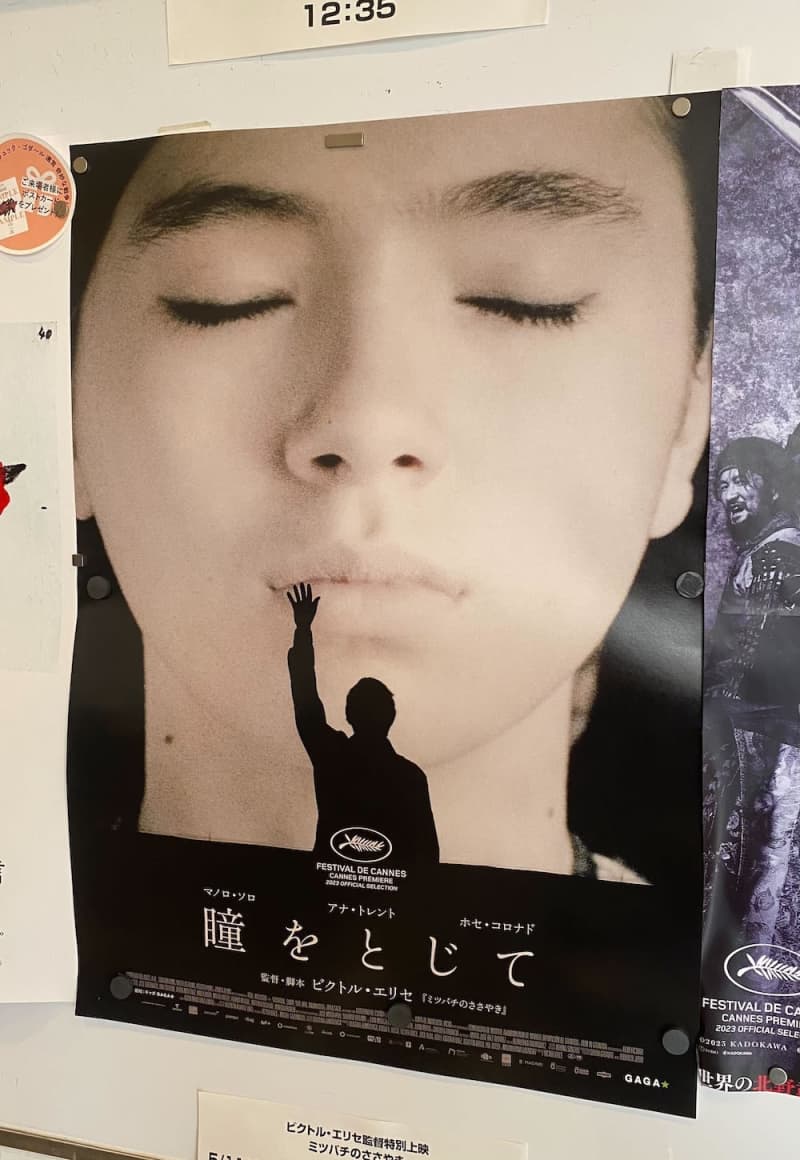

『瞳をとじて』(監督:ビクトル・エリセ)

老いること、青春時代を振り返ること、もう一度人生の旅に出ること。子供の無垢な眼差しを映した『ミツバチのささやき』(1973年)などから一転、ビクトル・エリセ監督31年ぶりの長編映画『瞳をとじて』は年配の登場人物の視点で語られ、まるでエリセ自身が己の人生を回顧しているかのよう。“行方不明になった親友を探す”という軸になるストーリーはありながらも、全編通して強く感じるのは映画そのものへの深い愛情だ。161分という長さも、80代になったエリセが重ねてきた人生経験を濾過して、映画というフォーマットに落とし込んだ時に自然と生まれたものではなかろうか。その時間芸術にゆったりと浸れるのは極上の映画体験以外の何ものでもない。

本作を通して“探される”人物=フリオ・アレナス(ホセ・コロナド)は、周囲の語られ方次第でいくらでも見え方が変わる人物。ずっと近くにいた主人公 ミゲル・ガライ(マノロ・ソロ)でさえ、フリオが胸に秘めた想いの真相はわからなかったが、そこを辿り直すことでフリオの記憶の中の温かみに触れていく。人がどんな人生を歩んできたのかは表層的な発言・行動だけでは判断できないからこそ、フリオを取り巻く人々の優しさが、コンテクストを丁寧に理解し、歩み寄っていくことの大切さを思い出させてくれた。

30歳になったばかりの筆者には、実感としてはまだわからない部分も多い。この映画の本質や深みを理解できるのは、老いや喪失を重ねた50年後だろうか。ともあれ、人生をかけて鑑賞していきたいと思える一作に出会えたことが、映画好きとして至高の喜びであることは間違いない。

(文=信太卓実)