音楽なんて出会いだから、どういう心持ちの時にどんなタイミングで触れるかによって印象も大きく変わるし、自分への影響の度合いもずいぶん変わりますよね。そんなお話です。

音楽に興味を持ち始めたのは子供の頃だけど、中学の掃除の時間に「ボヘミアン・ラプソディ」を聴いて衝撃を受け、そのままロック一辺倒になった。

たくさんのアーティストの作品を聴きたいと思ったけど、お小遣いが乏しいがゆえにアルバムを買うことはままならず、レンタルなどの存在もなく、友人と貸し借りをするしか手段はない。友人それぞれがいろんなレコードを持っていたから、貸し借りを成立させるために自分が持つべきレコードは「みんなが持っていなくて、しかも聴きたいと思ってくれるアルバム」しかない。なかなかの難題だし、町の小さなレコード屋で在庫も乏しいけど、希望と妥協の隙間を縫ってナザレスの『Greatest Hits』というベスト盤を買った。これが初めて買ったアルバムだった。

そのレコードをダシに、KISSやディープ・パープルやツェッペリンといったレコードを借りてはカセットにダビングし、お小遣いのほとんどをカセットテープとレコードに費やした。でも、しょせん田舎の高校生、友達をかき集めたって、充実したアーカイブができるわけもなく、聴きたくて仕方ないけど聴くことができない作品が山積みになっていった。

例えばキング・クリムゾン。ラジオで「レッド」を聴いて衝撃を受けたので、お小遣いをかき集めアルバム『レッド』を買った。だって周りにキング・クリムゾンのレコードを持っている友人なんてひとりもいなかったんだもん。下調べをする手段もなく、「レッド」がめたくそカッコよかったからアルバムだっていいに決まっていると盲信し、お小遣いを全BETしたけど、結果は大成功。最高にカッコよかったし、なかには涙が出ちゃいそうなほど美しく繊細な曲もあって、「こいつら天才、それに感動しちゃう感性豊かなオレも天才」と悦に入った。高校生の時のロックは「背伸びの文化」だったから、そういう自惚れも許す(自分に甘い)。

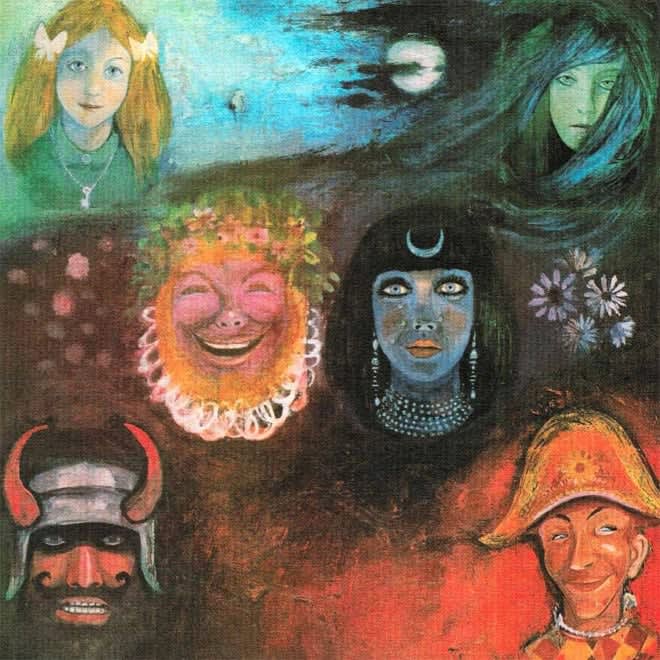

次には『クリムゾン・キングの宮殿』を買った。これまた大成功。バンド構成とかメンバーの違いなんかちっとも知らなかったけど、これまたストライク。「名盤と言われる作品を名盤と信じ切れるオレのセンス、一流」と悦に入った(こういうの、もういいか)。

大学生になり、さあ、もっと聴くぞと意気揚々とひとり暮らしを始めたが、親からの仕送りもバイト代も全て楽器に費やしてしまったから、やっぱりレコードを買う余裕がない。レコードを持っている知人は増えたものの、六畳一間のアパートぐらしゆえにレコードプレイヤーも持ってなかった。

その後『太陽と戦慄』や『暗黒の世界』も手にしたし、その後の『ディシプリン』なども聴いたけど、結局聴く機会を得られぬまま、社会人になり数十年の年月が過ぎてしまったというアルバムもある。そのひとつが『ポセイドンのめざめ』だった。

レコ評などを見るに『ポセイドンのめざめ』も自分にとって大のお気に入りになる作品だと確信していた。実際に聴いて期待通りの作品だったし、『クリムゾン・キングの宮殿』に劣らぬ作りに大きな喜びを感じた…けど、50代の私には感動が押し寄せてこない。「思った通り好みの作品」「1stの流れをそのまま汲んだアルバム」「自分が期待するクリムゾン印が満載」と冷静に評価している自分がいて、初めて音に触れた時に溢れるであろう感情が沸き起こらない。生理的にはドハマりなのに心理的にはすねて無関心を装っている感覚とでもいうのだろうか。

期待通りだった。間違いはなかった。でも「ま、そんな感じだよね。想定内」という冷静さが、細やかな感情を押し殺したかのようだった。単に感性がすり減ってしまっていただけかもしれないし、思った通りという予定調和の感想が邪魔をしたのかもしれない。「今聴いたんじゃダメなんだ。あの時、聴きたくてしかたなかったあの時じゃないとダメなんだ」と心底思った。「あの時にこれを聴いていたら、どれだけのめり込んでいたことか」…それが容易に想像できたがゆえの、悔しさのようなものに襲われた。あの時じゃないとダメだったんだ。

でも逆を言えば、いい出会いをしたからこそ音楽を好きに慣れた自分もいたわけで、「ボヘミアン・ラプソディ」もそうだし「レッド」もそうだし、恥ずかしくて好きだとなかなか言いにくかったジューダス・プリーストの各アルバムもそうだ。感情もシナプスのようなものが複雑に絡んでいるものだとすれば、好きな音楽には、その時その時にシナプスが異常な絡み方をしたんだろう。それは今でもガッチリ絡んでほどけない。『ポセイドンのめざめ』は好きなアルバムだけど、年齢を重ねた僕のシナプスは絡んでくれなかった。

文◎BARKS 烏丸哲也